【特約資深記者謝維倩分析報導】喜歡閱讀的人通常對任何書都不排斥,唯獨有關科學的書,難免有的人興趣不高。有雜誌報導「宇宙的祭司愛因斯坦」,他的辦公室在他去世之後依然保持原樣,為了紀念這位曠世的物理奇才,裡面一張書桌,桌上一支鋼筆,牆上掛著一個黑板,這就是所有的道具。而後就挑起了人們的好奇心⋯⋯

愛因斯坦常將自己關在斗室裡,放下窗簾,然後說:我要想一下,他寫下幾行潦草的方程式,只靠著冥想,沒有機器,沒有儀器設備。 當我看到這些描述他的言詞時,除了欽佩之外,卻也感概我們凡夫俗子看待宇宙星辰,除了好奇讚嘆,寫些閒愁抒情日記自賞,沒有能耐從浩瀚的天空,讀出他們的迷人之處,更遑論問為什麼。

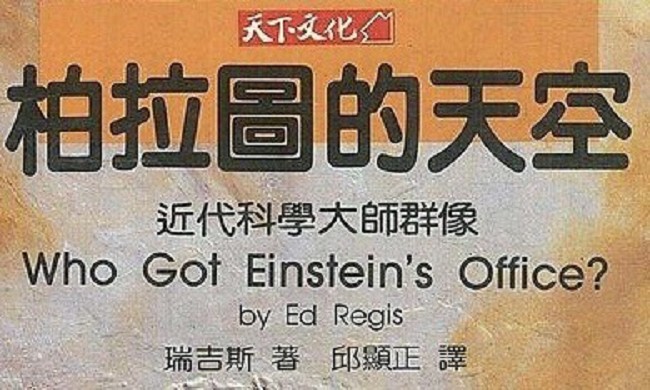

『柏拉圖的天空』這本書,買回家之後放在書架上寂寞了好幾年,直到我放下對科學的抗拒,真誠地想要了解這些近代科學大師,他們的工作以及生活中不為人知的一面,這本書終於不再寂寞了。

對於宇宙奧秘第一次內心感受小小震撼,是在美國佛羅里達奧蘭多的星空下,夜晚隨便仰起頭,數不清的星星,讓我興奮得尖叫,彷彿看見美麗的新娘車隊在星空呼嘯而過。 之後常會想了解太陽、月亮和星星它們如何運行,到底宇宙有多大? 這一切的自然現象該如何解釋呢?

雖然看完這本書沒有辦法完全掌握所有的理論,但是我終於瞭解為何基礎科學如此重要,以前考大學時報考基礎科學的人少之又少,因為出路不是教書就是研究,不是熱門科系。 了解為何愛因斯坦可以憑著數學方程式和冥想可以探索宇宙,還有銀河系各個星體之間的運動,肉眼看不見的原子,可是卻真實存在,碎形之美等等,其他還有很多⋯⋯

最特別的是關於機器自我複製(自我複製機寶寶),這個假設理論:所有地球上的有機體皆發源於這種隨機碰撞的連鎖進化過程,而不是有什麼命定的、必要的存在理由。 這篇是整本書最震撼,最喜歡的一篇。

上星期天文學家們發佈了首張黑洞及其周圍環境的圖像。黑洞是宇宙中不容置疑的「巨頭」,這些坍縮的恆星密度和質量如此之大,就連光也無法逃脫它們的引力。

1783年一位科學家米歇爾稱,宇宙可能存在巨大的暗星,一切從這樣一種天體發射出的光都會因其自身的引力而回返,這樣的天體將是不可見的。這也使得愛因斯坦的廣義相對論被證明正確,他的相對論等式中含了一種可能性,即存在密度無限大,以至於引力大到連光線也無法逃離的奇點。

看這本書之後,才知道原來恆星也會坍縮,銀河系內的星球在平均約一百萬年的時間內融合而成為一顆星球。 當看到黑洞的報導訊息時,超級興奮,因為透過這本書『柏拉圖的天空』,黑洞對我而言不再是空洞的物理名詞,而是遙遠億萬光年之外與人類有關聯的有機體。