照片取自黃國昌主席臉書 【聚論壇李華球文章】黃國昌將何去何從? 黃國昌雖是法律學者出身,但他渾身充滿了政治細胞。這兩天傳出說,他若競選新北市長狀況不利時,不排除加入李四川競選團隊。這個說法未來若屬實,那麼,黃國昌是:一、搏到許多版面;二、也找到未來去處;三、贏了面子和裡子。 首先是,搏到許多版面。說到這個,國昌老師是一流的高手,他每每出擊,幾乎都能引來媒體的鏡頭,也能讓青鳥氣噗噗地叫囂罵他,攻訐批判他,這些都有媒體效應。另外他的直播,很多人觀看,贊助也不少,能夠搏上版面的機會不少。小草對民眾黨的支持,除了柯文哲之外,第二把交椅就是國昌老師。 去年下半年,黃國昌陸續釋放,要參選新北市長的意願,今年二月初離任立委後,參選市長的動作越來越大,目前能夠搏到媒體版面的機會,正在增加之中。這也達到他宣布參選的目標範圍。 其次是,找到未來去處。近日傳出說,若參選狀況不利,不排除加入李四川競選團隊。其實,以黃國昌精於算計的個性,他自然知道,要超越李四川不可能,要打敗蘇巧慧,機會也不大。但他執意要參選,卻有他的盤算與衡量。 黃國昌打的牌是,邊參選邊找出路,若不參選,也離任立委,很難有媒體的追捧效果,很快就會在銀光幕上消失,從此就消聲匿跡。國昌老師的名號,也將隱退江湖。 離任立委前夕,快速訪美快速回台,激起的聲浪與聲量,讓他的聲望與實力,再度浮出檯面,未來出處也引人關注。 再者,前述所論,第一個贏了面子,媒體版面適度的報導,讓國昌老師的熱度不退,民眾記住的印象也較前要多,維持住他愛面子的風格和效應;找到未來出路的機會越來越好,路越來越寬廣,未來可能的出處,各界應該都想像得到。這就有了裡子,也撐起了面子,裡外風光,有跡可循。 上述三項,國昌老師幾乎都有機會拿到手,可是黃國昌就會因此乖了嗎?靜下來嗎?不會有其他動作嗎?答案我認為通通不會,因為這樣就不是「國昌老師了」。 國昌老師從一個中研院的學者,進入政壇後,像四川的變臉一樣,一下就變個臉,一下這樣,一會兒那樣。 這就是國昌老師的政治細胞,一直在孺動,一直在找方向,一直在危機當中,再找更大的危機來跳脫危機。這就是黃國昌的變臉與魔術人生,特別是在政治圈當中,國昌老師不會缺席,也不會安於寂寞,更不會甘於蕭條而消失滅頂。 而何去何從,正是他讓人,想要探究他的所在,也是他高明的手腕!也提供了其他的政治人物參考的模式,似乎值得一試。 作者為中華戰略暨兵棋研究協會研究員。 ●作者文章,不代表聚傳媒J-Media立場。

評論

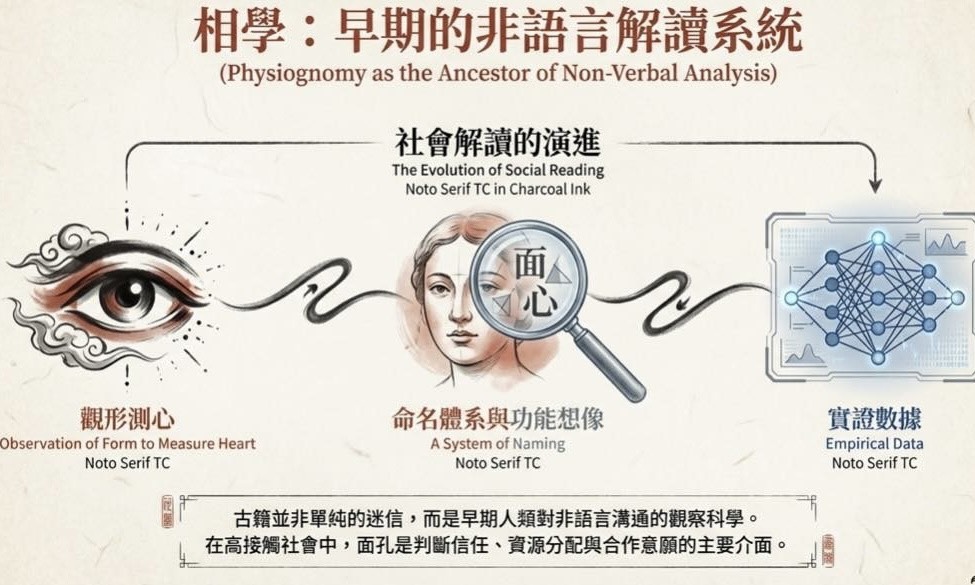

照片為作者提供 【聚論壇杜聖聰專欄】一、緒論:何以談判須觀其面、聽其聲? 諸位即將步出校園,投身商海。求職面試、業務洽談、合約折衝,皆屬廣義的「談判」。在西方談判研究傳統中,重點多放在語言邏輯、利益交換與選項設計,但在華人高語境文化裡,人際互動往往仰賴「察言觀色」,真正關鍵常不在言語之表,而在眉目、姿態與聲息之間(HelpGuide, 2026)。 傳統相學典籍如《相理衡真》、《麻衣神相》、《神相全編》等,主張「形貌外顯心術」,認為人之五官形氣,足以折射其性情與氣度。若以現代視角觀之,這些相書實際上構成了一套早期的「非語言特徵解讀體系」,透過對眼、眉、鼻、口與聲音的細緻分類與描述,試圖掌握人心之變化(Eifring, 2018)。 另一方面,當代非語言傳播與談判研究一再證實,目光接觸、面部表情、坐姿與聲音韻律,會顯著影響對方對我方可信度、專業感與合作意願的評價(Program on Negotiation, 2026;Aligned Negotiation, 2025;Negotiations Training Institute, 2024;HelpGuide, 2026)。例如,穩定而自然的眼神接觸,有助建立信任與融洽關係;過於閃躲的視線則易被解讀為不安或隱瞞,過度凝視又可能被視為威嚇(Aligned Negotiation, 2025;Fiveable, 2025)。 聲學與語音互動研究則指出,在合作性對話中,雙方常會在音高、語速與節奏上出現「韻律同調」(prosodic synchrony),此種同步現象與互信與共識形成密切相關(Yang, 2024;Vaughan et al., 2011;Amiriparian et al., 2019)。 本文旨在於此脈絡下,嘗試將相學經典中關於五官與聲音的文言描寫,與現代非語言傳播與談判理論加以整合,提出一套「談判五步觀人法」,作為「高階溝通與談判策略」課程之講義與實務工具,協助即將進入職場之大學四年級學生在面試與商務談判中,更敏銳地讀懂對方、管理自己。 二、理論背景:相學作為早期非語言解讀系統 * 五官之名與功能想像 古籍《達摩五官總論》謂:「一曰耳為采聽官,二曰眉為保壽官,三曰眼為監察官,四曰鼻為審辨官,五曰口為出納官。」此一命名體系,將五官分別對應於聽訊、壽命、人情、財帛與言語,顯示古人早已意識到五官在社會互動與生涯運勢中的關鍵角色。又如《神相全編》引「一官成,十年之貴顯;一府就,十載之富豐」,以誇飾語氣強調五官之重要性。 若以現代社會心理學觀點解讀,這些說法可視為對「外貌印象效應」的早期描述:在高接觸社會裡,他人對我們五官與表情的第一印象,確實會影響其願意提供的信任、資源與合作機會(Eifring, 2018;Eifring, 2018 中所引傳統相書)。 當代研究亦發現,臉部結構特徵(如臉寬與臉高比)與他人對其支配性與攻擊性的知覺相關,進而影響談判結果(Columbia Business School, 2013;Pollack Peacebuilding, 2025)。某些研究指出,具「較女性化特徵」的臉孔,常被預設為較願意合作與妥協,導致實際談判中遭遇不利開價和較低的報酬(Business Insider, 2014;Psychological Science, 2023)。這些現象在某種程度上呼應了相學中「觀形測心」的直覺,但現代理論更強調:這是「別人如何看你」的偏見,而非「你本身必然如此」。 * 現代非語言傳播與談判關鍵概念 在當代非語言傳播研究中,身體語言被視為溝通中的第二系統,包含眼神接觸、面部表情、手勢、姿態與空間距離等(HelpGuide, 2026;Fiveable, 2025)。 談判與管理訓練則進一步將其轉化為實務建議,例如:入座方式、握手力度、眼神維持時間與「開放式姿態」等,皆被視為建立信任與降低防禦的重要手段(Program on Negotiation, 2026;Aligned Negotiation, 2025;Negotiations Training Institute, 2024)。 聲音作為「副語言」(paralanguage),涵蓋音高、音量、語速與停頓,亦被證實與說話者被知覺的權威性與可信度高度相關(HelpGuide, 2026)。韻律同調研究指出,互動雙方在成功合作情境中,往往在聲學與語言層面出現同步現象,且這種同步與信任、共識與社會連結密切相關(Yang, 2024;Vaughan et al., 2011;Amiriparian et al., 2019;Moneglia, 2025)。 綜合而論,古代相學強調五官與聲音的「形」、「神」,現代非語言研究則以實證方式分析這些「形與神」如何在互動中影響他人知覺與談判結果。兩者雖語言風格迥異,卻可在教學與實務應用上互相印證。 三、眼為監察官:龍眼、虎眼與凝視強度 * 文言描寫:心之竅、神之舍 古人謂:「眼者,心之竅,神之舍也。」相書因眼形氣象之殊,分而名之:龍眼、虎眼、鳳眼、象眼、蛇眼、狐眼等。 龍眼者,圓而不凸,大而不浮,黑白分明,光采內斂,動則若電光一閃,靜則如深潭無波,主器局弘遠; 虎眼橫長而有威,平視如臨深谷,側睨若電光橫擊,主剛烈果決,不屈於人; 鳳眼細長微翹,黑珠溫潤,如朝霞映水,主清貴溫和; 象眼細長和緩,眼隅多紋,視人有厚重之感,如大河深流,不見波濤。 蛇眼、狐眼形多狹長而偏斜,黑白不正,光彩雖利而神多飄忽,如孤燈搖影,相書每以為多疑多變(Eifring, 2018)。 又有所謂「上三白」、「下三白」之辨: 眼珠偏下,露白於上者,多被形容為心多機詭;眼珠偏上,露白於下者,则被形容為性情乖張。古語雖多道德化色彩,然其對眼白暴露與視線方向之敏感觀察,頗可與現代非語言詮釋對讀。 * 現代非語言詮釋:凝視與信任 現代非語言研究指出,穩定而自然的眼神接觸,是建立信任與參與感的關鍵之一(Program on Negotiation, 2026;HelpGuide, 2026)。適度的 eye contact 會讓對方感覺被關注、被尊重,而過短的眼神接觸則常被解讀為不安或隱瞞,過長則易讓人感到壓迫(Aligned Negotiation, 2025;Negotiations Training Institute, 2024)。 若以此觀之,龍眼、鳳眼之「神定而出」,可對應於談判中「穩定而不逼視」的凝視風格,有利於在堅守立場之餘維持合作氛圍;虎眼之強烈目光,則近似高強度凝視,短期內有助於塑造強勢形象或施壓,但若過度使用,恐激起對手防衛與敵意(Aligned Negotiation, 2025;Fiveable, 2025)。 至於「上三白」、「下三白」之說,若抽去吉凶判語,可理解為對「視線方向與眼白暴露」的觀察:現代教材指出,頻繁上翻白眼往往被視為輕蔑或不耐,長時間低垂視線則易被視為缺乏自信或心虛(HelpGuide, 2026;Negotiations Training Institute, 2024)。 * 談判策略要點: 在談判實務中,眼神可作為評估對方立場強度與情緒狀態的重要線索。具體而言: (1) 當對方在聆聽我方關鍵陳述時,能維持穩定而不壓迫的眼神接觸,通常表示其願意就內容理性討論; (2) 若在提及某一數字或條款時,對方視線突然閃避或頻繁眨眼,可能顯示其緊張或不安,可視為心理敏感帶; (3) 當對方開始以強烈凝視配合身體前傾回應時,顯示其立場轉趨強硬,談判者宜調整語氣與節奏,以免升高衝突(Program on Negotiation, 2026;Aligned Negotiation, 2025)。 四、眉為保壽官:情緒標記與關係取向 古相學以眉為保壽官,主兄弟、人情與性情,認為眉長過目者多溫和、眉短不及目者性急、眉中斷者情緣多變、眉逆生者多乖戾。這些說法雖帶宿命色彩,但其實反映了古人對「眉形與人際風格」的經驗性聯想。 現代表情研究指出,眉部肌肉是傳遞驚訝、憤怒、困惑與愉悅等情緒的重要部位(HelpGuide, 2026)。在談判互動中,突然挑眉常伴隨驚訝與不信任,持續皺眉則多對應於困惑或不滿,眉部放鬆配合微笑則多與正向情緒相關(Fiveable, 2025;HelpGuide, 2026)。 因此,在談判初始階段,談判者可先觀察對方眉形與整體神態,作為調整開場節奏與關係定位之參考;在談判推進過程中,則需留意眉部瞬間變化,用以辨識何處為敏感議題、何處為共識可能。 五、鼻為審辨官:財帛、自尊與情緒指標 相學以鼻為審辨官,又稱財帛宮,強調鼻樑高低、準頭厚薄、鼻孔是否仰露等特徵與財運、自尊與判斷力相關。雖然現代研究較少直接以前述靜態鼻形預測談判結果,但在動態層面,鼻翼張開與呼吸變化,已被視為情緒與壓力的重要指標(HelpGuide, 2026)。 當人感到憤怒、緊張或面臨壓力時,常會不自覺地加深呼吸、擴張鼻翼,以攝取更多氧氣;在這種情況下,配合臉部緊繃與聲音音高提昇,可視為「談判壓力已接近臨界點」的生理提示。另有研究指出,人們在說謊或感到壓力時,往往會觸摸臉部,包括摩鼻、掩口等行為,雖不能單獨作為判定虛實之依據,卻可與語意矛盾與眼神變化一併考量(HelpGuide, 2026)。 對談判者而言,當發現對方在特定條款討論中鼻翼張大、呼吸加重時,宜暫緩施壓、改以提問方式了解其顧慮,尋求替代方案,而非一味再加碼要求。 六、口為出納官:唇形、表情與言行一致 相學稱口為出納官,認為唇厚而端、齒密而白者為「言而有信」之象,唇薄如線者則常被描繪為「舌利多口舌」。這些描述,其實是對「唇形所引發之穩定印象」的文化詮釋。 現代研究顯示,唇形與嘴角走向確實會影響他人對說話者暖度與可信度的評價(HelpGuide, 2026;Fiveable, 2025)。 厚唇、嘴角略上揚者常被視為較友善,薄唇、嘴角下垂者則易被視為較冷峻。更重要的是,動態口部表情:抿唇常伴隨猶豫與自我壓抑,咬唇則與焦慮與緊張相關,嘴角突然下拉則常藏於客套語之下,透露真正的不滿(HelpGuide, 2026;Anthem EAP, 2018)。 在談判中,談判者應格外留意「語言宣稱」與「口部表情」是否一致。 例如,當對方口頭說「這樣也可以」,卻同時出現抿唇與嘴角下拉,則應理解為「暫時性禮貌回應」,需透過追問與方案調整,探明其實際立場(Program on Negotiation, 2026;Aligned Negotiation, 2025)。 七、聲音:金石之聲與韻律同調 古人以金石、鶯啼、裂帛等意象形容聲質:「聲如金石,清越而有節」,象徵剛健中正;「聲如鶯啼,圓轉婉媚」,象徵柔和可親;「聲若裂帛」,則尖厲急促,令人心驚。不論其吉凶評價如何,皆強調「聲音」可觀人之氣度與情緒。 現代語音與談判研究中,聲音被視為「副語言」的一部分,其音高、音量、語速與停頓會影響說話者被知覺的權威性、暖度與可信度(HelpGuide, 2026)。清晰適中的音量與穩定的音高,有助建立專業與可靠形象;過高音量與急促語速則易被解讀為焦躁或攻擊;過低音量與過於平板的語調則可能被視為缺乏投入或敷衍(Program on Negotiation, 2026;Negotiations Training Institute, 2024)。 韻律同調研究更進一步指出,在合作性對話與成功談判中,雙方往往在音高與節奏上逐漸靠攏,形成 synchrony;在強烈對立情境中則常見韻律失調(Yang, 2024;Vaughan et al., 2011;Amiriparian et al., 2019)。 對談判者而言,當發現對方的語速與語調逐漸接近自己,甚至不自覺模仿我方用語與節奏時,可視為互信與共識逐漸增強的訊號;相反地,若對方回答時聲線突然變得單調乾澀、語氣機械,則可能代表其已降低投入程度,只是基於禮貌應付,宜重新確認其真正關切點。 八、整合框架:談判五步觀人法 綜合五官與聲音之古今觀察,本文提出「談判五步觀人法」,強調以多模態訊號形成暫時性判斷,再透過提問與互動修正,而非僵化地以貌取人。 1.入座觀眉: 先觀其眉與整體神態,推估其關係取向與開場所能承受之寒暄長度。 2.談正事察眼: 進入議題後,透過眼神接觸的穩定度與強度,判斷其立場堅度與開放程度。 3.同步聽聲: 留意語速、音高與停頓的變化與同調程度,以辨識何時共識增強、何時興趣下降。 4.審鼻察口: 在價格與風險等敏感段落,特別注意鼻翼張開、抿唇與嘴角變化,以界定對方壓力點與猶豫處。 5.綜合線索定進退: 將眉、眼、鼻、口與聲音線索綜合,形成暫時假說,再透過開放式提問與小步試探修正,避免單一訊號過度解讀。 九、結語:相由心生,術以載道 古語云:「相由心生」,現代研究則提醒我們:「心也由相受」,他人透過我們的面容與身體語言形成的印象,會反過來影響對我們的回應與決策。相學若僅用以斷人吉凶,易流於偏見;若視為提醒自己在談判與溝通中多一分敏感、多一分觀照的工具,則可成為提升人際洞察與談判能力的助力。 對即將踏入職場的學生而言,學習相學與非語言傳播,不是為了以貌取人,而是為了在談判中: (1) 更敏銳地捕捉對方在語言之外釋放的訊號; (2) 更自覺地管理自己的面容與聲音,以減少被誤讀與被低估; (3) 更批判地看待社會對不同外貌與表達風格的刻板印象,避免將偏見合理化為「天命」(Eifring, 2018;HelpGuide, 2026)。 若能以此心態運用古籍智慧,結合現代談判理論與實務訓練,則「觀其面、聽其聲」不再是宿命式相人之術,而是一種尊重人性複雜、提升溝通品質的專業能力。 作者為銘傳大學廣電系主任 ● 專欄文章,不代表J-Media 聚傳媒立場。

照片為國防部官方網站 【聚論壇奔騰思潮專欄】近年來,隨著臺海安全情勢升高兩岸兵凶戰危,臺灣的國防政策逐步從傳統的「軍事防衛」擴展為「軍事+科技+產業+供應鏈安全」的整合性戰略。民進黨政府所提出的《國防特別條例》與1.25兆大規模特別預算,正是此一思維的具體展現。前陣子民眾黨與國民黨提案其預算規模僅4000億(編按:民眾黨於2月11日同意1.25兆國防軍購付委),主要是針對軍購武器部分;藍白持續攻擊國防產業化,軍工與特定企業的政商關係,及特別條例變成產業補貼工具,形成腐敗及政商利益共同滋生溫床。 民進黨政府倡議國防產業化,目的旨在「提升國防韌性」及不對稱作戰能力;然同時,也可能引發社會對軍火商、掮客佣金之外,更可能對「政商勾結」與「政府尋租」產生深層疑慮。究竟國防特別條例及預算,是提升國家安全的必要之惡呢?還是另一個可能被政商利益滲透的高風險場域呢? 一、從純軍事作戰到國防產業化:臺灣國防政策邏輯轉變? 傳統國防政策,重點在於兵力結構、武器裝備與作戰準備,其預算主要集中於國防部體系內,政策邊界相對清楚。然當國防被重新定義為涵蓋軍工產業、軍事複合體、科技研發、資訊安全、太空與供應鏈安全時,其政策邊界隨之擴張,預算流向也開始進入企業、法人與跨部會體系,如此國防預算運作增加非透明化程度。 這種轉變在戰略上雖有其合理性,但卻容易產生政商利益集團貪腐或尋租。現代戰爭早已不是單純的軍事對抗,而是科技、產業與制度韌性的競逐。對臺灣而言,強化本土軍工能量、降低對高風險供應鏈的依賴,確實具有現實必要性。但這種「合理性」之中,潛藏著制度風險,即政商勾結及政府尋租產生。 二、國防產業化為何易引發政商疑慮? 從制度分析的角度來看,國防產業化至少帶來三個結構性變化。 首先,預算高度集中且規模龐大。國防特別條例的設計,往往是多年期、高金額、授權型的立法,行政部門在執行上擁有相當大的裁量空間,這是立法院難以完全監督之處,尤其是當條例採取擴大授權行政部門方式,而非強化立法部門控制及監督。這種高度集中的資源配置,即是尋租理論中典型的高風險條件。 其次,資訊高度不對稱。軍事與科技項目具備高度專業性與保密性,立法院與社會難以逐項評估其必要性與價格合理性,監督往往只能停留在原則層次。當監督能力無法與決策權對等時,制度信任自然受到挑戰。就此而論,藍白反對黨需要強化監督機制及法制,避免龐大國防預算淪為政商勾結的肥肉。 最後,國防政策與產業的界線模糊化。當國防政策同時承擔產業發展與經濟政策功能時,政府角色容易從「安全需求的制定者」轉變為「產業選擇的裁判者」,甚至被質疑成為特定企業的政策背書者。而國防部是否為具有產業發展規劃及選擇能力機構呢?若同時需要加強國防韌性及提升不對稱作戰能力,是否面臨傳統角色轉變及背離呢?這些結構性條件,使得國防產業化即使尚未出現具體弊案,也必然成為政商關係質疑的新焦點。 三、從綠能與交通爭議到國防:類比是否成立? 綠能光電弊案其背後不僅隱藏政治團體爭奪資源、地主炒作地皮、開發商搶奪饋線容量,反讓環保團體與基層公務員疲於奔命;最終主流民意對綠能失去信任,甚至轉而支持核能。光電亂象並非蔡前總統所宣稱僅是少數個案,已形成系統性貪腐,包括號稱小英男孩前經濟部綠推中心副執行長鄭亦麟、前台鹽綠能董事長陳啟昱、前臺南市府經發局長陳凱凌、三地集團鍾嘉村。 這些綠能權貴透過政商關聯事先掌握政策細節,即至政府宣布綠電政策分食大餅,甚至農電政策竟報導出光電業者來起草,光電弊案叢生是從利益結構根本的腐敗。從南到北、從中央到地方,綠能貪腐已跨越黨派,形成全臺系統性的共犯結構。這種共犯結構可能在交通建設、基礎設施及重大公共工程。 批評者常將國防產業化,與過去在交通建設、綠能光電等領域出現的政商爭議相提並論。這樣的類比在政治上具有一定說服力,因為相關領域確實曾出現司法案件與監察調查,導致社會對民進黨政府以「政策結合產業」思維,產生信任赤字。 然國防軍工產業與綠能或交通建設,其實仍存在關鍵差異。軍工產業高度集中、標案規模大且長期,並且受到國安法規、保密制度與國際盟友(特別是美國)的多重約束,較不易淪為黑金、黨內派系、地方勢力所形成碎片化的利益網絡。這些因素在某種程度上,反而對國防產業內政商勾結形成制度性抑制。換言之,國防產業化雖必然且易被質疑,但也並不等同於必然發生腐化及尋租、貪腐問題。 四、是否存在龐大的政商關係鏈條? 截至目前,無論在司法、監察或正式調查層級,並未出現證據顯示《國防特別條例》本身是為特定企業量身打造,或存在以軍工標案回饋政治資金的系統性安排。相關指控,多半仍停留在政治攻防與政策邏輯思維、推論層次。 但這並不意味著問題不存在。真正的風險在於:一旦缺乏足夠的制度防火牆,即使原始動機出於國安,也可能在執行過程中演變為尋租空間,產生目標及功能置換替代問題。問題不在於哪一個政黨特別會傾向尋租牟利,而是國防特別法屬於「授權型特別法」,其本身的治理邏輯即是擴大行政自主權及裁量權。如此,國會監督權及機制,恐怕無法規範及完全匡正不當政商利益輸送帶或產業鏈條。 從既有已爆發具體爭議案例來檢視,上述結構性疑慮難以完全排除。例如綠能方面,2022年臺南爆發光電利益輸送案,凸顯光電審核、回饋與地方政治網絡高度糾結,行政裁量空間過大。交通方面,前瞻計畫中的桃園機場捷運、部分軌道工程長期延宕與追加預算,卻仍由既有工程體系承攬,遭質疑可行性評估與責任追究不足。基礎建設方面,離岸風電與大型公共工程補貼高度集中於少數業者,政策風險由政府吸收、收益私有化,引發「政策導向型政商依附」批評。顯示在制度監督、資訊透明與利益迴避機制仍顯不足。 職是之故,當我們探討國防產業化的核心爭論時,不應停留在是否存在政商勾結的可能性,而應回到制度及監督層次,包括國防特別條例是否具備足夠的透明性?預算項目是否具有清晰性?是否有嚴格的利益衝突揭露與第三方稽核?立法院是否能在保密與監督之間取得平衡?及如何強化監督機制完善。 國防產業化確實可能成為「必要之惡」?但若配套完備,則也未必會淪為「尋租溫床」。國防產業化本身並非是一項原罪,此為現代安全環境下的政策選擇。當國防、產業與政治高度交織時,其破壞力將是難以提升國防戰力及財政浪費。這不僅是無法達成國防產業化目標,也難以提升不對稱作戰能力;同時,耗費巨額龐大國家財力、人民血汗及排擠民生社福需求。 就此而論,國民黨及民眾黨對國防特別條例的態度,除考慮降低預算規模外,實有必要強化國會監督機制,建立完善嚴密的監督制度,確保國防預算運用於服務國家安全,而非被政商利益集團所俘虜。藍白政治聯盟對國防特別條例與預算的立場,不單只是降低預算規模,也要加強監督責任機制。 他山之石足以攻錯,此或可思考以下諸項具體作法包括:一、採取分期編列、分段審議,每一階段須經立法院同意後方可續編,避免一次性空白授權。二、定期專案報告與機密專報制度,就交付期程、付款節點、延宕原因與替代方案向外交及國防委員會說明。三、設置重大變更須專案同意條款,對項目調整、金額變動或採購方式改變進行實質審查。四、結合審計部、主計與廉政機制,要求利益衝突揭露與外部稽核。 基於提升臺灣國防韌性、加強不對稱作戰,確保提高臺灣安全維護系數,國防特別條例擬訂及預算編列,恐怕不是有或無問題。然透過制度化規範及強化監督機制,更是重中之重,反對黨可在不削弱防衛能力的前提下,確保國防預算的透明化、效率化與嚴守財政紀律,降低政商利益共同體尋租、貪腐可能性,為人民荷包把關。 作者為佛光大學公共事務學系副教授 ●專欄文章,不代表聚傳媒J-Media立場。

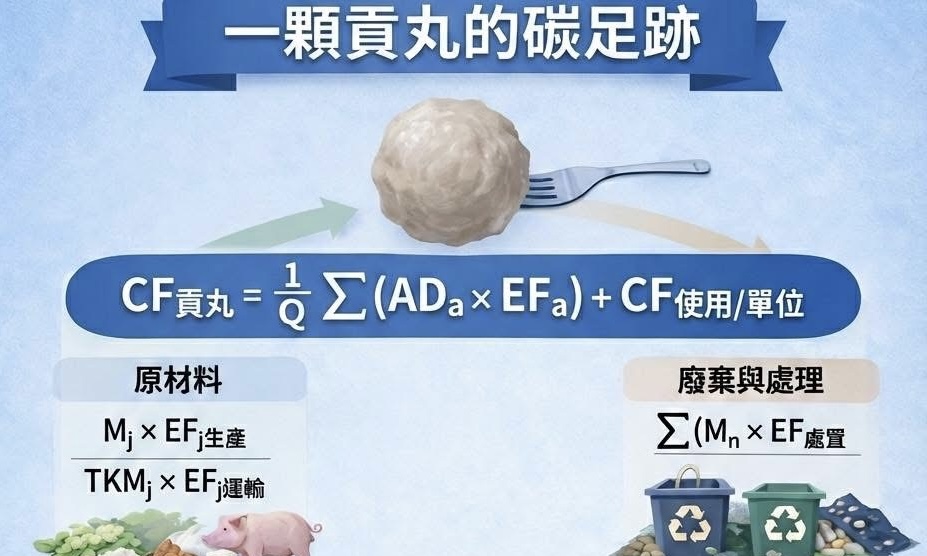

照片為作者提供 【聚論壇杜聖聰專欄】最近政治人物臉書扯上「貢丸生命軌跡」的發文,網路聚焦在同温層的兩造攻防,讓人覺得可惜。其實,新竹早就有一套很扎實、真正能描述「貢丸一生」的科學模式,現在只剩下迷因與情緒。 2012 年,新竹市政府輔導「新宇禎福記摃丸」進行產品碳足跡盤查,依環境部資料,每包 600 公克貢丸的碳排放量約為 1.7 公斤二氧化碳當量。如果以一顆約 20 公克、每包約 30 顆計算,一顆貢丸的碳足跡大約是 0.057 公斤,也就是 57 公克二氧化碳當量。 熱量方面,營養資料顯示市售 20 公克左右的貢丸一顆約 47 至 49 大卡; 另一組火鍋熱量估計 30 公克一顆貢丸約 73 大卡。換句話說,六顆小貢丸差不多是一碗飯的熱量,同時也排出約 0.34 公斤二氧化碳當量,這些都是清清楚楚的阿拉伯數字。 一顆貢丸的碳足跡是57 公克的二氧化碳當量。這是五個階段的加總結果。 第一段是「原料取得」。 貢丸的主角是豬肉,還有澱粉、調味料等。豬隻飼養過程中的飼料種植、糞尿處理、用電與用水,會產生甲烷與一氧化二氮;澱粉與香料等農產品同樣需要土地、肥料與運輸。環保署的產品類別規則要求,在這個階段要統計所有原物料的用量與來源,乘上相對應的排放係數,才能得出原料端的碳排總額。 第二段是「製造」。 在工廠裡,豬肉被絞碎、攪打、成型,加熱或預煮,之後進入冷卻與包裝流程。每一台攪拌機、蒸煮槽、冷凍庫都在耗電,用水清洗設備產生的廢水也需要處理。碳足跡盤查會記錄製造線一年用電、用油與用水量,再依產量換算到每單位產品;以米粉案例來看,製造階段雖然不像原料那樣占多數,仍是可觀比例。貢丸的製造同樣遵循這套邏輯,只是能源結構與設備型態不同。 第三段是「運輸與零售」。 貢丸屬於冷凍食品,從工廠到經銷商、通路端以及各式零售商,都要靠冷凍貨車與冷藏倉儲。 碳足跡計算會用噸公里(噸數 距離)來估算運輸排放,並將冷凍櫃與倉庫的用電計入;冷媒若有洩漏,也以溫室氣體潛勢折算。過去新竹在推動傳統小吃碳標籤時強調,冷鏈是可以優化的環節,例如縮短運輸距離、提升載運效率、汰換老舊冷凍設備等。 第四段是「使用」。 這部分對多數人最直觀:消費者在家或餐館烹煮貢丸,會用到瓦斯、電力與自來水。碳足跡方法會假設標準食譜與烹飪方式,估算每次烹煮所需能源,再換算到每顆貢丸身上。 最後一段是「廢棄處理」。 吃完貢丸後留下的湯底、殘渣與包裝材,要嘛進入污水系統,要嘛進垃圾車、焚化爐或掩埋場。塑膠托盤、封膜與外袋若有部分被回收,會以替代原生塑膠的效益略為抵銷;但大量難以回收的包材終究要被焚燒或掩埋,產生額外排放。碳足跡盤查在這個階段會納入廢棄物處理方式與回收率,讓「吃完就丟」的那一刻也被記入帳本,而不是從生命週期中消失。 回到那句「貢丸生命軌跡」,真正的新竹貢丸,有明明白白的阿拉伯數字紀錄「生命歷程」:一顆約 50 大卡、約 57 公克二氧化碳當量。這背後是一整套把傳統小吃納入氣候治理的地方實驗。十幾年過去了,2026年新竹貢丸的生命歴程,應該要有更科學的開箱方式。 作者為銘傳大學廣電系主任 ● 專欄文章,不代表J-Media 聚傳媒立場。

照片為Statement on Superintelligence 【聚論壇奔騰思潮專欄】就在2月上旬,被譽為「地表最強視頻生成模型」的Seedance 2.0重磅登場,正式宣告AIGC(Artificial Intelligence Generated Content)「轉大人」,告別童年,邁入青春期。從「能做點什麼」,到「幾乎什麼都能做」,生成式AI正以肉眼可見的速度在進化。 或許有人會問,像快手可靈(Kling)、Sora 2早已能生成影音內容,又何須大驚小怪?關鍵正在於層級不同。過去的AI工具只能生成零碎片段,Seedance 2.0卻標榜「可導演的電影級全流程生成引擎」。它能理解複雜自然語言指令,將文本或圖像直接轉化為多鏡頭敘事影片,自動生成分鏡、配音、音效、配樂與剪輯,甚至幾乎不需後製。換言之,只要輸入一段文字或上傳分鏡腳本,就可能產出一部結構完整、敘事連貫的電影級作品。網友戲稱:「打字就能拍七龍珠」的時代來到了,這並非誇飾,而是技術現實。 於是影視產業憂心職位被大幅取代,新聞與教育界則警告信任機制恐將崩解—當高度擬真的假訊息生成沒有門檻,那既有的著作權制度、審查規範與公共輿論場域,就會承受前所未有的衝擊。所以Seedance 2.0相關平臺因而設限,例如暫不支持輸入真人影音作為參考主體,或是用戶須先完成真人驗證後才可製作數位分身。 然而,技術的驚艷往往伴隨結構性的衝擊。小小的Seedance 2.0就已捲起千堆雪了,未來可能發展出的超級智能(Superintelligence),豈不更令人不寒而慄?因為前者終究只是一個解決問題用的影片生成專業化AI模型,而後者卻能帶來重塑人類文明的巨大機遇與風險。 超級智能,簡單來說,係指在幾乎所有認知領域,如科學研究、創意發想、決策判斷與社會理解等方面,能力都遠超最頂尖人類的人工智慧。它不僅在單一任務(例如下棋)勝過人類,而是能在廣泛問題上展現壓倒性理解與決策能力,因此也被視為「超越人類整體心智能力的主體」。 正因這種發展可能超出現有監管能力,人類恐將未蒙其利,先受其害。2025年10月21日,由Future of Life Institute發起,包含被譽為AI教父的諾貝爾獎得主Geoffrey Hinton、Yoshua Bengio,以及蘋果共同創辦人Steve Wozniak、英國哈利王子Prince Harry等850多位名流大咖聯名發表了《超級智能聲明》(Statement on Superintelligence),強調必須在技術突破之前,先建構安全機制與全球治理框架,而且不排除在安全可控條件不足,或未獲民意支持時採取暫緩或限制發展的措施。 遺憾的是,臺灣在這場全球討論中形同缺席。根據《2025 Global AI Index》的評比,臺灣名列全球第16名,進入前20強。該指數係由英國《The Observer》系統整理,評比近百國AI投資、研發與應用能力。然而,我們在技術排名上躋身前段班,卻未在全球AI治理話語權上發聲,國內媒體也僅引述外電,零星轉載國際新聞,缺乏本土政策關注與立法路徑討論,形同「有實力、無立場」。 那麼,臺灣該如何亡羊補牢?第一,行政院層級或許該思考成立「超級智能因應」之類的專案小組,以整合數發部、國科會、經濟部與國安等單位,提出跨部會戰略白皮書。第二,立法院也應研議啟動前瞻立法工程,將AI風險分級管理、演算法透明原則,甚至數位分身規範納入制度設計。第三,學術界與產業界應合作建立AI倫理與安全的方向與準則,讓臺灣在半導體優勢之外,能補強「安全對齊」(Safety Alignment)面向,以調整AI行為符合人類價值觀,並拒絕生成有害內容。第四,在外交層面,政府和民間更應主動參與國際AI安全對話,爭取在未來全球治理架構中的制度席位。 超級智能時代絕不是科幻小說,而是迫在眉睫的政策現實。當世界正在為AI建立遊戲規則時,臺灣若只專注於產製晶片與應用市場,而不參與規則制定,終將從技術強國滑向沒有話語權的制度邊緣。此刻的關鍵,不只是「能不能做出更強大的AI」,而在於「能不能駕御更強大的AI」。 作者為文化大學新聞系教授 ●專欄文章,不代表聚傳媒J-Media立場。

照片為三立政論節目YT截圖 【聚論壇王其專欄】台灣政論節目年後將大洗牌,綠軍媒體藉此修正攻擊策略,有一說是因為去年大罷免案,政論節目打過頭而失策。今年各電視台都減少節目時段,三個偏綠媒體同時間每天共減少6個小時,影響不小。 根據了解,與民進黨關係密切,題目內容與執政黨訴求經常不謀而合的綠營電視台政論節目,3月起將陸續調整,估計每天晚上的黃金時段少了6小時播出,分別是三立新聞台3小時、民視新聞台也少1小時、年代則是2小時。 為何這些媒體在2026大選年要減少6個小時政論節目?而且還是偏綠電視台同時減少?根據政論名嘴透露的說法是,因為民進黨決策者認為政論節目並沒有因為同時火力全開而給綠軍帶來充足火力,還有一說是反而造成不好印象,去年大罷免民進黨32:0的結果就是例子;民進黨想藉政論火力加網軍側翼跟進打藍批白,碾壓對手,結果卻被反噬,政論節目成為罪犯之一。還有個原因是媒體主管認為這些節目同質性太高,有時候還有同個綠營名嘴三家電視節目都同時出現,反而抵銷效益,收視率和廣告收入也不如預期。當然,各電視台有自己的考量也是原因,往網路發展則是各台共同的方向,因此,有名嘴和主持人都轉向做網路節目。 三家綠媒調整的方向,目前傳來為在農曆年後3月起,三立李正皓主持的《新台派上線》將取代許貴雅的《新台灣加油》,進晚間8點檔政論時段,而許貴雅將轉戰網路直播政論《94要客訴》,而原本晚間10到12點的《新台派上線》時段,不但縮減一小時,還將由財經台的陳斐娟轉來另開財經節目。也就是說,三立集團的政論在晚間10點到12點少了兩小時,財經台也將減少一小時。 媒體報導說,另家綠媒民視政論也同樣出現了變動,晚間8到10點許仲江《台灣最前線》政論節目,時段未縮減,但是在晚上9點半後,目前議題設定都改為非政治的財經議題。另原本從晚上10點到11點半的政論《 台灣向前行》也減少半小時,改為10點到11點,等於民視兩個政論節目加起來就少了一小時。 本來保持中立的年代電視台,現在政論節目也幾乎綠化,年後也傳來少了兩小時的政論時間,晚間10點到12點由安幼琪主持的《突發琪想》將收攤。 傳出部份名嘴傳出曾向民進黨民代反應,這些變動會不會影響綠軍2026年的攻擊策略?但因涉及各電視台的經營目標策略,甚至與營收有關,綠軍高層並不願介入,但在有線電視上播出的媒體政論節目轉向到網路上播出,則是被認為對的方向,與民進黨未定空戰目標一致。 不過,媒體主管也觀察出來說,民進黨正在檢討他們的文宣策略,過去透過政論節目加上側翼搭配攻擊對手的方向,並沒有得到應該有的效果,還有反作用力出來,因此剛好碰上這三家綠軍電視台也要調整政論節目經營方式,就順勢而為。但未來,綠媒政論還是維持現在與民進黨文宣搭在一起攻擊嗎?恐怕這些電視台老闆要多想想,畢竟藍加白有60%以上的支持度;而需要更多年輕人支持的民進黨,還要走與綠媒相同路線嗎?2026年對綠媒與綠軍都是考驗。 作者為資深媒體人 ●專欄文章,不代表聚傳媒J-Media立場。

照片為作者提供 【聚論壇杜聖聰專欄】債務壓力下的關稅選擇 美國財政是一組難以迴避的數字。國會預算處最新預測顯示,2026 會計年度聯邦赤字約為 1.9 兆美元,約占國內生產總值的 5.8%;到 2036 年,赤字規模預計升至約 3.1 兆美元,占比約 6.7%。公共債務在同一期間,將從約 100% GDP 上升到約 120% GDP,利息支出在預算中的比重同步攀升。 這些數字構成了川普第二任期的財政背景:一個已連續超過 10 年赤字高企、未來 10 年仍難以回落的結構性困局。 在這樣的情況下,川普選擇把關稅納入政策組合。依照賓大華頓預算模型估算,2025 年公布的那一套關稅計畫,如果完整實施,未來 10 年可帶來約 5.2 兆美元的新增關稅收入,30 年累計則約 16 兆美元(動態估算約 11.8 兆美元)。國會預算處的整體推算顯示,若關稅維持不變,2035 年以前關稅相關收入約可為聯邦減少約 3 兆美元債務,成為「填坑」的一個來源。 關稅收益與成本敘事 從帳面上看,高關稅帶來的收入相當可觀。2025 年美國關稅收入比 2024 年增加約 1,870 億美元,分析估計其中約 80% 成本由企業在進口環節承擔,最終轉嫁到消費者身上,相當於一般家庭每年多出約 1,000 至 2,000 美元負擔。 另一方面,經濟模型給出的卻是另一組數字。賓大華頓預算模型估計,長期來看,這套關稅組合會讓美國實質 GDP 減少約 6%,工資減少約 5%,一個中位數家庭的終身實質所得損失約 22,000 美元。 也有分析指出,若把時間拉到 2054 年,關稅可能讓 GDP 減少幅度擴大到約 7.5%,對工資的壓力也超過 6%。 在政治語言裡,前一組數字較常被拿出來強調:關稅被描述成「幫美國賺了多少錢」、「讓別人替我們付錢」。後一組關於成長與所得損失的估算,則多被歸類為技術層面的「專家意見」,較少成為核心敘事。 這種選擇性呈現,構成不認帳哲學在財政與經濟層面的一個起點:看重收入、淡化成本;看重短期可見的「進帳」,淡化長期難以直觀感受的損失。 極端開價與邊緣施壓 從談判視角可以看到川普的固定動作。 研究川普談判風格的文章指出,他習慣以極端開價作為起手式,例如在對特定國家的貿易談判中,公開提出 25%、50% 甚至超過 60% 的關稅威脅,或表示不排除課徵 100% 關稅的可能,用極端數字作為「談判錨點」。 這種做法常被歸類為「邊緣策略」: 透過把情勢推向接近崩潰的邊界,讓對手相信最壞狀況可能成真,從而在更早階段做出讓步。 在關稅議題上,這種邊緣策略常與「最後期限」、「下一輪加碼」的說法搭配使用,創造一種不斷倒數的壓力場,使談判看起來隨時可能破局。 永遠宣稱自己勝利 在談判結束之後,川普慣用的敘事手法是「永遠勝利」。不論協議實際內容與原始開價相比縮水多少,公開說法往往是「史上最好協議」、「過去從沒有人談到這麼好的條件」。就算對方僅接受部分條件,或只是維持現狀,他也傾向把結果描述成對方「被迫讓步」。 此時,如果過程中曾有退讓或挫折,這些段落較少被承認為失敗,而是被說成「戰略性讓步」、「暫時調整」。川普這種一貫的勝利敘事,讓他不會承認在「談判中吃了虧」,因為承認失敗,會削弱下次談判威信的風險。 對經濟成本的選擇性忽略 美國國會預算處在 2026 年最新預測中指出,受「大而美法案」(One Big Beautiful Bill Act)、較高關稅與淨移民減少等政策影響,未來十年聯邦赤字平均約為 GDP 的 6% 左右,高於常被視為財政穩定門檻的 3%。這些政策合計使 2026 年以後的累計赤字增加約數兆美元,外部依 CBO 明細估算約有 1.4 兆美元可直接歸因於相關政策變動。 至於,川普的「不認帳哲學」特色,在於面對這類估算時,並不在政治層面逐一回應,而是透過強化「我們在賺」、「別人在付」的簡單訊息,讓複雜的成本討論退居背景。 面對不利裁決的反擊模式 把視角從經濟轉向法律領域,可以看到類似邏輯。2026 年 2 月,美國最高法院以 6 比 3 裁決,認為總統無權以「國家緊急經濟權力法」作為依據,對全世界幾乎所有進口貨品加徵高額關稅。 主筆大法官在意見書中指出,若接受政府解釋,等於賦予總統在未經國會程序下,對任一國家、任一商品、以任一稅率、在任一時間長度單方面加稅的權力,構成「對關稅政策乃至整體經濟權限的變質性擴張」。 裁決公布後,川普對外表達「深感失望」,質疑法院的判斷,並強調自己不會放棄關稅路線。不久,他就宣稱將改以其他關稅法為依據,推動新的全球關稅,稅率「至少 10%」,旋即調整成15 %,目標則是讓「每年從關稅得到更多錢」。 這裡延續的是一套反擊模式: 面對司法限制,先是語言上質疑甚至攻擊裁決正當性,隨後在法技上尋找繞行路徑。 裁決不被視為單純終局,而成為下一輪談判和政策調整的起點。 法源調整與制度繞道操作 不認帳哲學在制度層面的另一個面向,是對法律與程序的「可塑性」運用。觀察川普第二任期關於關稅、移民等案件可以發現,當某一套命令被法院限制或推翻後,行政部門常見的做法包括: 一、提起上訴,拉長執行停止的時間,有些命令在數月乃至一整年內持續部分生效。 二、在原有命令基礎上微調文字或次級規範,再以新形式重新發布,並主張與舊案有所不同。 三、改用不同法源,嘗試在另一條法律路徑下達成類似政策效果,迫使法院與國會重新評估界線。 在這種操作觀中,法律並非一條「一次性的紅線」,而像是可以試探、逐步推進的「圍欄」。因此,川普不認帳的含義,變成不把某一次裁決視為最終定案,而是搶佔話語權,並且把解讀裁決結果的解釋,當成他翻雲覆雨的談判空間。 對制衡機制的可塑性視角 把上述行為放回憲政框架來看,可以看到一種對制衡機制的特殊看法。傳統上,法院與國會被視為行政權的平衡力量,也是合法性的來源之一。川普的操作方式,則更接近把這些機構視為「可以施壓、可以談判、可以塑造輿論的對象」。 當裁決或立法不符合川普的行政偏好時,他的反應不會只停留在政策調整,反而會動員輿論批評機構本身、尋求人事與制度設計上的改變、以新法案或新解釋測試界線,讓原本單向約束行政的制度,成為行政反向施壓的一部分。「不認帳」在這裡,指的是不承認制衡是單向、絕對的,而是把制衡本身納入權力博弈的一環。 對條約與組織的條件支持 在國際領域,類似的思考方式延伸到條約與組織。第二任期初期,川普政府啟動程序,讓美國成為首個退出最新全球氣候條約的國家,同時逐步退出或降格參與數十個與氣候、衛生、教育相關的多邊機構。 在官方說法中,理由集中在「不再符合美國利益」、「美國被迫承擔不公平成本」。 研究指出,這些條約與機構當中,部分是美國在前幾十年主導設計,也涉及數百億美元規模的長期資金承諾與政治信用。退出或降格參與,意味著對過去承諾的重新計算,也讓他國對美國在集體行動中的龍頭角色存疑。 協議與承諾的可逆性實作 在雙邊關係上,川普這種條件化態度表現得更直接。美國無論是對歐洲、安全盟邦,或對印度等關鍵夥伴,高關稅與撤軍、減少安全承諾的威脅,多次被川普團隊拿來當作談判槓桿。協議達成後,川普對內經常將其描述為「扭轉 25 年錯誤政策」、「讓盟友終於付合理的錢」,強調成果的歷史性。 與此同時,新一輪談判又可能在短時間內啟動,以更高關稅或其他壓力要求進一步讓步,讓前一輪協議呈現高度可逆狀態。從談判技術角度看,川普這種方式保留了不斷加碼的空間;但從信任角度看,卻大幅弱化了協議作為「穩定預期」的功能。 不認帳哲學的內在運作邏輯 把這些線索收攏,我們可以把「不認帳哲學」視為是川普及其團隊的一致性行為規則。 第一,結果優先。 政策與談判的評價,以是否帶來可見收入、象徵性勝利或敘事優勢作為首要標準,成本與風險則被放在較後位置。 第二,避免認輸。 無論是在關稅談判、國會博弈,還是司法爭端中,公開語言極少使用失敗、錯誤、退讓這類字眼;相反,傾向將任何調整說成主動安排,將任何挫敗說成體制或他人造成。 第三,制度可塑。 法院判決、國會法案、多邊條約,較少被視為不可變動的終局,而更像一組可以透過解釋、程序與輿論持續談判的框架。 第四,承諾可逆。 協議或承諾在這套哲學中,並非絕對約束,而是視情勢可以重新計算的選項;若短期利益改變,重新談判或退出不被視為異常,而被視為權利的一部分。 一言以蔽之,美國川普的談判風格是,以極端開價與威脅擴大議價空間;在結果敘事上力求「永遠在贏」;在制度與承諾上保留最大可塑性與可逆性空間。在川普眼𥚃,他要的永遠是「服從」,而不是要讓眾人「服氣」。 作者為銘傳大學廣電系主任 ● 專欄文章,不代表J-Media 聚傳媒立場。

照片為《太平年》劇照與《十朝》小說 【聚論壇奔騰思潮專欄】近期電視劇《太平年》掀起討論熱潮,原因不只在於製作規模與卡司,更在於其罕見地以五代十國為歷史背景。這段介於晚唐與北宋之間、政權更迭頻繁的時代,不只是歷史課本最難記的部分,更因故事與人物太複雜,向來被視為文學與影視創作的「冷門區」,如今終於走進主流觀眾視野,也讓不少歷史迷直呼新鮮。 在影視圈之外,文學界其實早已有作家深入耕耘這段歷史。 玄幻武俠小說《十朝》,人物鮮明、故事淺顯好讀,而且深耕史實,在格局與史識上更為厚重,除了是少見以五代十國為核心鋪陳的代表作品,更堪稱歷史小說的典範。值得一提的是,作者是曾經擔任台積電工程師的臺灣傑出女作家高容。 五代十國因政權短命、史料零散而難以敘說。從後梁、後唐、後晉、後漢到後周,中原王朝如走馬燈般更替;同時南方十國並立,地方政權各自為政,形成高度分裂卻又文化交融的局面。《太平年》選擇這樣的時代切入,本身就是一次市場與創作的冒險,確實勇敢。 《太平年》一開場就描繪軍閥殘酷殺戮、以人為糧,血淋淋呈現戰亂的無情。這種殘酷雖然是通說,但到底是不是歷史真實,根據筆者近期的研究,或許仍有待商榷。 相較《太平年》從地獄場景破題,轉入吳越國的君主「納土歸宋」的抉擇。《十朝》則是關懷亂世蒼生,以馮道的一生為主軸,縱橫十個政權,從權力鬥爭、軍閥角力到亂世救苦,描繪亂世中知識分子面臨的巨大掙扎與價值選擇。 唐朝滅亡之後的五代十國,其實是一個國家崩壞、門閥瓦解、社會重構的重大轉折期。如果僅將其視為「黑暗時代」,反而忽略了這個大破大立的階段,對於後來宋朝文治格局的奠基作用,也忽略了亂世之中的人性光輝。《十朝》透過精彩勾勒的人物命運,巧妙串連起歷史脈絡,打破了這種刻板印象。 隨著《太平年》帶動五代十國的話題,也讓《十朝》等優秀作品受到關注。小說難寫,好看而忠於史實的歷史小說尤其難寫;如果還能寫出新意,甚至為歷史翻案,那就更是神奇了。這種光環,《十朝》當之無愧。就此而論,《十朝》這套書,其實是不亞於《戰爭與和平》的臺灣之光,非常值得推薦。 影視與文學各有優勢,電視劇讓冷門時代走進大眾視野,文學小說則提供更深層的歷史想像與思想辯證。當五代十國不再只是教科書上的一段難以理解的破碎年代表,而成為能被觀看、被閱讀、被討論的故事場域,也意味著歷史敘事真正走向豐富多元。 作者為國立臺灣藝術大學廣播電視學系教授、歷史小說作家、曾任富邦金控獨立董事 ●專欄文章,不代表聚傳媒J-Media立場。

照片取自美國白宮官方肖像照 【聚論壇奔騰思潮專欄】 耶魯大學史學名家、以冷戰戰略開創者喬治肯楠(GeorgeKennen)傳記著稱的蓋迪斯(John L. Gaddis)曾經在1987年作品鑄造了「長和平」(The Long Peace)概念,提醒世人到當時已歷42年的冷戰和平得之不易。而以提出「修昔底得陷阱」聞名的艾利森(Graham Allison)則與歐巴馬總統時期的參謀首長聯席會議副主席溫費德(James Winnefeld Jr.)於去年11月在《外交事務》(Foreign Affairs)撰文,題為「最長和平的終結?一項歷史上最偉大的成就正遭遇威脅」,認為世界大戰80年未曾復發的成就恐難以持續。 兩次世界大戰都並不是由大國競爭(great-power rivalry)的列強彼此直接交戰引爆,部分列強還曾經歷過「假戰」(phoneywar)與「卸責」(buck-passing)戰略,致使較小行為者先成為爆點。所以在自由國際秩序(Liberal International Order)解組進行中的當下,國家不分大小,理當關注這一輪「長和平」是否與將如何終結。 艾利森等引述蓋迪斯的分析認為,80年的「最長和平」基礎在於兩極的「相互保證毀滅」(MAD)嚇阻,加上實質利益優先於意識形態利益的共識,與美國領導建設的綿密的國際安全與經濟制度,確保了蘇聯解體後,前蘇各國放棄核武,也得益於包括「核不擴散條約」在內的軍控建制,「最長和平」延續至今。但「最長和平」恐難確保,除了中國崛起與新興國家稀釋美國的優勢外,其造成的修昔底得陷阱結構,行為者認知與戰略的缺陷也至為關鍵:世代交替下新生代未曾經歷大戰而不復記憶(amnesia)、和平成為常態而顯得廉價,以及區域中持續無法癒合的歷史恩怨與聲索尤其是兩岸與東亞。而身陷極化政治糾纏的美國,似乎未能具備應有的戰略遠見,以致除了加大國防投入,並無法提供維持秩序需要的連貫性與穩定性。 中美兩國關係研究耆宿藍普頓(DavidLampton)與王緝思今年二月亦在「外交事務」刊出題為「美中在毀滅邊緣」(America and China at the Edge of Ruin)文章,指出現在兩強不僅對彼此是實力上的威脅,也由於「興衰認知」和國內政治因素(中等收入陷阱等等),將對方升級為理念價值與政權正當性的威脅。這就與艾利森和蓋迪斯觀察到抑制冷戰衝突的條件發生改變意識形態利益趕上甚至凌駕實質利益。而在這樣的條件下,即便有「川習會」等最高層溝通勉強維持局面,但由於雙方將貿易、科技、教育、社會等所有領域都武器化,視對方為「政權更替」圖謀者或「系統性修正主義」挑戰者,類似1999年中國駐南斯拉夫使館遭轟炸的意外事件如果(在東亞某處)重演,伴隨無人化與智能化載具的複雜部署運用,不能完全排除引發中美常規戰爭甚至核戰爭。 「最長和平」是否失控有一關鍵爭論,在於目前的世界是否確實進入了2025年慕尼黑安全會議聲稱、川普的國務卿盧比歐(Macro Rubio)同意的「多極化」(multipolarization)進程。以長期駁斥多極結構聞名的美國學者貝克萊(Michael Beckley)也在二月的「外交事務」發文堅稱,既然美國能出擊委內瑞拉、要求兼併格陵蘭,那麼「唐羅主義」(DonroeDoctrine)就沒有什麼意義因為只有美國能這樣幹,反而中俄等大國連周邊都搞不定。既然只有美國能搞勢力範圍(sphere of influence)而其他列強不能,世界就還是單極。 只是川普和平(PaxTrumpia)下的美國這樣做究竟是否有助於單極與「最長和平」,學界卻未必有共識。以同盟研究著稱的瓦特(Stephen Walt)繼續他五年前對川普嚴厲批評的見解,認為即使美國實力仍是單極獨霸,也淪為「掠奪者霸權」(predatory hegemon)。這就像日前西方媒體報導,美國雖然鼓勵盟國加強防衛自主,卻警告歐盟不得因為優先採用自製武器而妨礙美商利益,「美國優先」的長臂也管到盟友如何自強,臺美「對等」貿易協議對「台北經濟文化代表處代表領域當局」有諸多「鼓勵與限制」,便不足為奇了。 以此觀之,這種對盟友與對手一體適用極限施壓與「不可預測」的霸主,即便能獨享「勢力範圍」,其以川普為終身主席「和平理事會」(Board of Peace)是否真能有效能維持「最長和平」?至少迄今不出席該組織的國家,是給它打上了大問號。 反而是艾利森等專家,或許不應該忘記自己曾經研究過的比「羅馬之後最長和平」更長的「宋遼和平」(120年),對今天美中的競爭性共存,是否還有啟發;北京與華府對此歷史經驗與教訓是否會有興趣。 作者為國立臺灣大學政治學系教授 ●專欄文章,不代表聚傳媒J-Media立場。

照片取自川普總統臉書 【聚論壇廖元豪專欄】對美國憲法史非常熟稔的 Akhil Reed Amar 撰文說明,「出生公民權」在美國是無可置疑的憲法權利,無論從憲法文字或制憲者原意,都導出絕對的「屬地主義」:任何出生在美國具有主權領土的人,都是美國公民。出生者的血統、身分、父母淵源、是否合法入境居留,在所不問。 Amar 教授用 born on American soil and under the American flag 來說明:腳下是美國土地,頭上是美國國旗。所謂的管轄權乃是指美國主權不及之處,如準主權的印地安部落、外國使館、敵軍佔領地等。 當初制定增修條文第十四條時,使用的文字就是如此明確,而且是制憲者刻意要寫得非常明確無例外。法條文字完全沒提及「父母」、「血統」、「家庭」什麼的。 從1862年起,林肯執政團隊就致力於推展屬地主義公民權,反對屬人主義。司法部長 Edward Bates 就撰寫了意見書,回應一些質疑。他明確地寫下「任何出生於我國之人,從出生那一刻開始,就推定是公民,不論其種族、膚色或其他條件」「從未歸化的外籍父母,只要孩子出生於美國,那孩子就是本土出生的美國公民」。在其他重要人物的回覆中,也都百分百肯定屬地主義。 林肯死後,他的同儕致力推動屬地主義入憲,而且刻意要把這個規則弄得簡單明確。要不然許多黑奴的父母本身不是美國公民,而且父母或祖先還是「非法入境」(被違法拐帶至美國),怎麼算? 增修條文第十四條的「公民條款」生效後,最高法院在1898 年的United States v. Wong Kim Ark 也確認了屬地主義精神。國會則在 1940年的《國籍法》中落實。因此,美國可以對違反移民法的外籍父母課處重罰;但除非修憲,決計不能剝奪生於美國的孩子公民身分。 川普剛上任就簽署了違憲的行政命令,目前還被許多法院下令暫停執行,幾乎找不到一個法院支持川普的謬解。而這個案件的即將由聯邦最高法院(Trump v. Barbara)在 4/1 進行言詞辯論,預計在六月判決。這應該也是 Amar 再次撰文說明這個法界常識的原因。 用一紙行政命令、行政解釋就要打破憲法明確的公民身分規定,真是荒謬。 賴政府對陸配公民權的解釋也是。 作者為國立政治大學法律系副教授 ●專欄文章,不代表聚傳媒J-Media立場。聚傳媒、中時電子報同步刊登