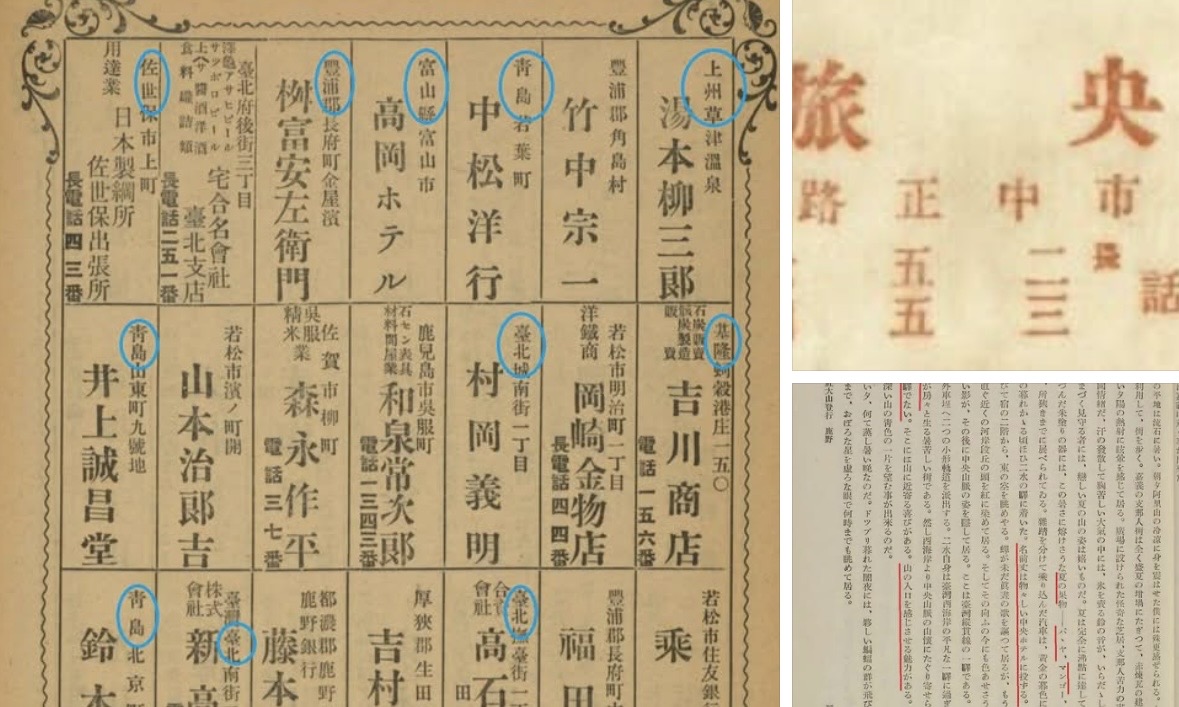

照片為作者提供 【聚論壇翁佳音專欄】鹿野忠雄《山、雲與番人》書中,提到夜宿二水火車站前招牌氣派非凡、名不符實的「中央ホテル」,老番小時已杳無蹤跡,初老之前才知這間二樓的便宜日式小旅舍,原來還有大歷史。 趁春節感冒身軀慵懶之際,整理一下日本時代的報章雜誌。日本明治維新後,車站前洋式大旅館紛紛設立,包括殖民地如朝鮮、滿州等地,「中央」表現中心氣勢,台中火車站前也有。 我們二水又小又醜,跟風冠名「中央」,當時名人遊記中難免會消遣一下店名,但還是指出二水真的在運輸業上位居「中央」,且地臨山邊,有種令人感覺身處入山山口的魅力。確實,日本時代,旅人、教師與學者入山遊日月潭、登山,調查原住民文化與深山動植物,二水是關口。 這間中央Hotel,是山口縣人、皮革業者豐川喜四郎投資約一千兩百圓興建,大約1911年稍後竣工。兩樓,樓下浴間,樓上九間客房;兼營料理,有陪酒的。一般旅館夜宿費兩圓以上,本旅舍從一圓半開始,所以是物廉價美之店。 作者為中央研究院台灣史研究所兼任研究員,著有《解碼臺灣史1550-1720》 ●專欄文章,不代表J-Media 聚傳媒立場。

抒情

照片為作者提供 【聚論壇張競評論】歲末年終待迎新春,中國人過舊曆年歡渡春節,除須大掃除整理家中環境,除舊佈新擁抱新春,另外兩項在除夕夜前,同樣充滿儀式感必修功課,就是前往南北貨市場,加入趕集人潮採買年貨,再加上製備家人團圓時,餐桌上一定要露臉年菜。 在中國人社會中,不論城鄉都在春節前會有年貨市集,有些是以城鎮中經常性南北貨市場為核心,搭配提供應景年節禮品、食材、零食以及家中年節裝飾所需春聯與燈飾之零售商,匯聚成熱熱鬧鬧年貨大街。當然亦有透過召集臨時投入銷售年貨商販,在鄉村空曠處擺攤設集,這種趕集風味年貨市場,其實亦有另番風味。 儘管每個人都知道,這個時候前往年貨市場趕集採買年貨,絕對是人擠人,根本就沒有辦法悠閑品嚐、審視與比價,但是鄉親們總是不能免俗,還是要硬著頭皮去湊那個熱鬧採買年貨。儘管現代資訊社會,你要買任何東西,其實都可以透過網路採買;但過年前沒有去年貨大街逛逛,總還是沒有激發出年味。 不論是那個年貨市場,在這個時候都會盡力叫賣,同時也很大方慷慨提供零食試吃。說實在話,過年餐點與零嘴是非常重要節慶元素,不論是前往年貨市場採買應景食材,還是將重點擺在零嘴,透過試吃品嚐過程,年節喜慶氛圍就開始逐漸浮現。 說實在話,年貨市場確實是競爭激烈,各種創新食品與新口味零食,都會在年貨大集中爭奇鬥艷。許多傳統性年節零食,其實也相當經得起考驗,口中吃著這些傳統性零食,彷彿在咀嚼自己已經逐漸消逝無影的青春年少歲月回憶。 年輕時非常不理解,為什麼長輩們過年時,總是會吃那些早就在市場見不到的零食,等到自己對新口味零嘴無感,總是要去尋找那些陳年老口味零嘴時,才會猛然發現好像自己已經步入中年,開始重視那種懷舊感囉! 製備年菜更是充滿儀式感的過年歷程,儘管現在不是每家都會大費周章灌香腸醃臘肉,甚至是製作發糕、蘿蔔糕與蒸年糕,但是包水餃準備年節涼拌菜,還有煮些應景長年菜,都是準備年菜免不了過程。 過年準備飲食是重要功課,對於政治人物來說,過年前發佈新聞,向民眾宣布各類食品供貨充份,雞鴨魚肉蔬菜水果價格穩定沒有波動,這是最政治正確施政成果。政府首長巡視年貨市場,雖然是個政治公關秀,但也算看得出當官若是要過個安穩年,就必須重視年節民生食品供應充足。 當然政治人物在春節返鄉人潮浮現時,特別跑到車站與機場向民眾賀節,並且公開喊話交通順暢,大家返鄉過年不成問題。這個雖然也是政治公關秀,該堵車的還是會堵車,但總是會讓人覺得這些政治人物當官,總還是要重視年節交通,滿足民眾返鄉需求。 至於我們這些升斗小民,能夠安穩採買年貨準備年菜,口袋還有銀兩,見到晚備仍能發得出壓歲錢,就能夠心滿意足囉!採買年貨備年菜,人間節慶煙火氣,最後還是祝大家新年馬上發財,銀兩滾進口袋來! 作者為英國博士、中華戰略學會資深研究員,曾任國軍艦長 ●評論文章,不代表聚傳媒J-Media立場

照片為作者提供 【聚論壇翁佳音專欄】歷史學不可無想像,詩學一般需守格律,兩方互有侷限與自由。老番百無聊賴時每喜藉以前詩人作品迴想古往,人在二水,先舉一首林朝崧的〈二八水村〉古詩為談資。 覽景談詩樂事兼,暫時二八水莊淹 忽驚文筆落吾手,翠撲車窗斗六尖 此詩目前被認為「約作於1907年」,在地人老番一看,哇,我們二水庄1907年又作大水、被淹!但職業習慣會逼我去查能獲得的文獻,看看當年中部有無大水患,還未找到。另外,作者詩中有車過斗六青翠山脈迎面來,看樣子應是搭火車,縱貫線火車全線1908年4月20日完工通車,史上大事,台中仕紳應景搭乘,可以想像。報紙又刊云8月22日「中部附近。為降雨故。溪流漲溢」,造成斗六與二八水兩站之間要調動,淹水是暫時的啦,應是小規模水患。 所以,也許這首詩是1908年8月底之作。學問討論不動脾氣,樂會在其中。 搭火車看鐵支路旁風景,享受之餘也可想往事。車經雲林斗六有翠綠,但之前的二水、社頭,好像山有點小禿。老番後院前著名的「墓牌山」,山削一半幾無樹木,從小一直以為不知哪一年大地震,山崩一半(所以又叫「半屏山」)。到現在老番還是查不到崩山年代,沒關係,至少我們沒像苗栗崩山那樣,風傳是鄭成功「光復/解放」原住民時,用大砲槓山、天搖地動的歷史 只知道八卦山這一地段是保安林,清代山貌崩塌骨露,日本時代造林後才有今天風光。老番可能也會花點時間去思考父祖輩留下的小塊保安林,到底要如何繼續「保安」才好。內行人不妨來指點一下老番,並先預祝舊的新年快樂。 作者為中央研究院台灣史研究所兼任研究員,著有《解碼臺灣史1550-1720》 ●專欄文章,不代表J-Media 聚傳媒立場。

照片為作者提供 【聚論壇蔡詩萍專欄】跑多了馬拉松,時不時,旁人總會問:那麼喜歡馬拉松喔?為何要持續跑這麼多的馬拉松? 有時,我並不確定該怎麼回答。他們當然是好奇。但,他們若不太愛跑步,不理解馬拉松,你必然面臨尷尬:要講那麼多嗎?他們會不會只是禮貌性問問,你卻像傳道一般那麼真誠的回答,結果對方反倒尷尬了,聽則無趣,不聽失禮。 畢竟,跑步是一回事,跑全馬四十二公里是另一回事。跑步是運動,維持健康的規律運動。跑全馬除了運動外,還可以是挑戰,是自我升級,是對生命的重新提振。 全馬是運動,容易理解。全馬是挑戰,亦不難理解,從平日跑步幾公里,拉高到動輒四十二公里,不是挑戰是什麼!全馬牽扯自我升級,則較抽象了,自我升級的方式很多,為何一定選全馬?全馬乃對生命的重新提振!請問你是在說什麼呢? 層次既然複雜,難怪,很會跑馬拉松的作家村上春樹,曾坦誠的講,他不太會推薦人去跑馬拉松。確實,我應該懂為什麼了。 你若勸人跑步對身體有益,那每天跑它幾公里,很愉快啊!但你若講到什麼自我挑戰,自我提升,生命的反思等等之類的,稍微形上的思維,旁人或許還可以接受,如果他平常還蠻喜歡一些哲學之類的思索,勵志之類的書籍的話。但,你又告訴他,是要透過四十二公里的漫漫賽道去體驗,去實踐,我想他們多半會「哦這樣喔」然後呢就沒有下文了! 四十二公里啊,你平常開車還得要大半小時啊!何況是,用一雙腿,兩隻腳掌,慢慢的跑上幾小時!但你若無法讓旁人理解跑馬拉松的樂趣,會不會又感覺到自己多少有些落寞呢? 我常想,倘若我還年輕,無法跟人分享我的專注,分享了又無從得到肯定,我會落寞的。可是,現在,我已經跑過了人生的泰半,跑過了那麼久的人生路徑,即便沒有人能理解我,能認可我,我也「不那麼在乎了」。 我用的是「不那麼在乎了」的字眼。 好像我還是在乎,是嗎?並不是。而是表示我還不是一個「孤絕我自己的人」,我還是很願意跟人分享我內在的某些堅持,但若旁人聽不懂,或不在乎,那我並不至於在乎到讓自己心煩,讓自己意亂了。 這是我的馬拉松哲學。 這也是我的,某種可以詮釋我跨步到花甲以後的人生的態度吧!你做你自己,但不刻意孤絕,你還是活在人間,活在人際裡。但你也不會太在意旁人的眼光,太在乎他人的在意。 可是,必須強調一下喔:你可不能不在乎身旁最親密者的在乎喔,像我就必須在乎我太座的在乎,我們回到現實,最親密的關係人還是決定了我們的快樂與否。 我太太曾經跑過一陣子馬拉松,從十公里,進化到半馬,不過到頂了,跑了兩場半馬完賽吧,她裂了幾片腳趾甲,充分體會了跑馬拉松的甘苦後,她還是回到健身房去練她的身材了! 偏偏我不那麼喜歡健身房。 我愛戶外,我愛陽光,我愛有時風吹有時細雨淋身。非常偶爾的狀況外下,例如碰上雨季連綿,只得去健身房跑步機,或出外旅遊寄宿旅館,白天行程忙,只得夜裡在飯店跑步機上解悶。 但多數的出遊或出差,我還是寧可少睡些,利用大清早,到戶外,到陌生的戶外,可能是街頭,可能是巷弄,可能是公園,可能是河邊,可能是飯店週邊巷弄繞圈子,去享受跑它數公里的樂趣。 這是跑者的身體記憶了! 已然內化到體內,不跑幾公里渾身不舒服。這是跑者的心性了!總想透過跑步,一步一步的,認知週邊的環境,看看你不認識的人如何在他們的世界裡安靜的生活。 不知我的感覺會不會過於武斷,但我總認為,一般人對一位流汗喘息跑步的跑者,多半是抱持善意的眼神,甚至還會點頭打招呼,在語言不通的國外,我常常能感受到這陌生的友善。 可能奇奇怪怪的人,很少會這麼早起!又這麼朝氣蓬勃的,跑步吧! 至少我太太跑過十公里,跑過半馬,她懂我愛跑馬拉松是很純粹的喜歡,很單純的享受,雖然她多少擔心我摸黑出門,動輒驅車上百公里往返,無論冬日嚴寒夏日酷暑,我都想辦法完賽四十二公里,「會不會太累?」是她真正的擔心。 但,她懂我愛馬拉松是真誠的愛,她也就不再多管了,何況,我的確答應她,絕不違反身體的誠懇「不行就不勉強自己」。 因而我才得以繼續的跑下去,在一馬接一馬,在一百馬之後繼續跑下去。 太太都恩准了你的馬拉松生涯了,那你又擔心什麼旁人的不理解呢? 我沒有什麼好落寞的,即便跑馬拉松是那麼樣的艱苦的一項運動,一種純然娛樂自己的運動,一種在漫漫賽道上你終須真誠面向自己的運動。 「真誠面向自己」是關鍵字。我們始終都在人際裡奮進自己的人生。難得有完全屬於自己的片刻。我曾經以「苦行僧」的概念,來分析:「肉體的苦行」,何以反而帶來「心靈的澄明」? 心靈的澄明,是多麼難得的資產啊!苦行僧很早便知曉,澄明的境界,必須穿透肉體,讓肉體感受極限,以自律,以清苦,以節制。 而我們不必是苦行僧,我們只要願意出門跑一場馬拉松,當肉體撐到極致,當牙關咬到極致,當我們遙望那座終點拱門迎接你時,你已經穿越了肉體的極限,迎向了整個人的再一次自我更新。 為什麼愛馬拉松呢?好像也沒那麼難回答吧。 生哪件事容易回答,哪個問題輕易有答案,哪個選擇哪道轉彎是簡單的對錯,簡單的是非題呢? 但你走過來了,走到現在,你有親密伴侶的應援,你有馬場夥伴的吶喊加油,你有一場接一場的,讓你穿透肉體煎熬換來腦海清澈的馬拉松可以繼續跑,這是最單純的賽道,你真誠的迎向自己,跑向未來! 作者為知名作家、台北市文化局長 ●專欄文章,不代表J-Media 聚傳媒立場。

照片為作者提供 【聚論壇蔡詩萍專欄】跑過百馬以後,我繼續跑。一百零一,一百零二,一百零三,一百零四......正百馬的熱鬧,一天便過去了。 接下來,迎向第二個百馬,等於又從一開始。從一,遙望一百, 動輒要好幾年,想想的確蠻遙遠的。 但,終究是冠上了「百馬哥」的頭銜,遙望第二個百馬,跑第一百零一馬時,心境上跟跑第一馬,完完全全迥異其趣。 跑第一馬很興奮。I did it !但根本沒有「我要完成百馬」的念頭。心想那好遙遠啊!像一座遙遠的大山,光是靠近,都很不容易吧,不用想那麼多。 一直要到四五年過去,發現不知不覺竟在攀頂的路上了,這才更有意識的,努力往上爬。 但第一百零一馬,一百零二、零三的心情,則是在一百馬完成後,緊接著隔週便陸續展開,很像寫週記一樣了,對,如同寫週記,一週一篇,一週一馬的,不覺得有什麼特別,不過是日常一般的,給它繼續跑就對了! 正一百馬結束後,太座疼惜,勸我休息一陣子吧,我說好喔。 隔幾天,她看我又在整理跑衫跑褲,裝束置物袋,她毫不驚訝,淡淡一句:又要跑啦,你自己小心啊! 我「嗯」一聲,說「放心啦,我自分寸的啦。」 老夫老妻了,她沒多囉嗦。 老夫老妻了,我確實要考慮她的在乎,自己不逞強。跑馬拉松嘛,又不是去拚命。 如果說,跑第一個百馬,多少還有些虛榮,「哇,真的可以成為百馬哥耶!」 那我開始繼續跑第二個百馬時,還真沒有任何虛榮的念頭,真的。 我想過為什麼。應該是一百馬很像一道門檻。是跨過「人生很不容易」的一道門檻,追逐它,要說沒有一絲絲虛榮,那太假了。 可是,當你認真的,一馬一馬的跑,有些跑得真辛苦,有些還被迫棄賽了,這時,你便知道要完成一百馬,是該「虛榮一下」,因為,「值得你虛榮」,很不容易啊。 尤其,耗去你八年的時光!你都老大不小了,人生能幾個八年,可以認真做一件事呢。你說,你怎能不虛榮一下。豈止一下,應該虛榮好幾個一下下吧! 但跑百馬之初的虛榮,多少還是概念式的虛榮,畢竟你對「百馬哥」還只停留在很遠的地方眺望它,可是一旦跑起來,跑個幾十場之後,「百馬哥」漸成可能了,你也經歷了許多汗水,疲累,與挫折,你的「百馬哥虛榮」進入到實踐式的體悟,你的虛榮是一場又一場的煎熬,煎熬後的喜悅,喜悅裡的振奮,振奮後的昂揚,你以自己的奮進不懈,實踐了「百馬哥」的目標,你值得虛榮不止一下下! 但,很特別的感受是,當你完成了一百馬,當你享受了跑友們,為你撐起幾面大旗,一路昂揚著「百馬,百馬,加油,加油」的口號後,當你隔週,再度穿上跑鞋,驅車往近兩百多公里以外的賽事前進時,你竟然沒有了「虛榮的念頭」! 你感覺一切又從頭開始了!又要從「一」開始,一場一場的,跑向第二個百馬了! 為什麼你的心境跟跑第一個百馬之初,那麼不一樣呢? 不純然你已經有了一百場馬拉松的完賽紀錄,不純然是那種「所謂的沒有新鮮感」了! 不是,因為你還是興致高昂的,大清早摸黑出門,興奮的迎接鳴槍時,蜂湧而出的腎上腺素飆升的興奮,並未因你已經是百馬哥了而有任何的興味索然,你還是興致勃勃,你只是沒有「虛榮的念頭」了! 你一邊跑你的第一百零一馬,一邊在分析自己的興致勃勃但了無虛榮的原因。 你望著好些已經跑過幾百馬的跑友,開心的跟你擊掌,你望著好些年紀比你還大的跑友,喊聲加油後腳步輕盈的跑出起跑線,你望著幽暗的天空還要一會才漸微明,你跟著一群跑者炙熱的身軀,搖晃的年齡,踏出你第一百零一馬的第一公里了。 你也許是因為明白了:馬拉松無歲月的境界吧!你只需要一直跑,一直跑,就對了。 你也許是因為明白了:你跑過一百馬其實才只是開始而已,接下來你能跑多遠你能跑多久,那才關鍵。 你也許是因為啊,你明白了,一百馬這目標完成後,那麼多的跑友仍舊「把跑馬拉松這件事」,當成他們的日常,當成他們「我之所以為我」的認知,你於是便懂了,一百馬算什麼呢!它不過是我們繼續往前的另一道門檻而已,跨過去,我們為自己打造了觀看世界風景的一扇窗口。輕輕鬆鬆,游刃有餘。 是吧,跑過百馬之後,最有意思的變化是,你知道要完成四十二公里的馬拉松,方法不止一種。 同樣是完賽,但方法真的不止一種。 你注意到了。 跑飛快的人,追逐PB,搶上凸台。 跑快的人,維持速度,證明自己。 跑速一般般的,邊玩邊跑,樂在其中。 後段班如我者,更不長進,但求關門前跑進終點,完賽即開心。 至於跑者每個人內心開出的心花,那必然是一人一株,燦爛無比,色澤爭艷。 這絕對是馬拉松最美的風景,百花盛開,千花綻放,萬花叢生,每一朵都是生命力的昂揚。 唯有你不再以虛榮之心去看待馬場時,你才看得到每一顆跑者的靈魂宛如叢花,每一副軀體的揮汗猶如駿馬,馬拉松是力的賽場,馬拉松是美的道場,而我們,每一位跑者,都很開心的,在四十二公里漫漫賽道上,認真探尋自己值得記憶,也彷彿可以淡忘的意義。 馬拉松跑久了,你就是探索者,你就是得道者,你就是不為何而跑,只為心中一朵花而持續的跑下去。 過了百馬之後,隔週我套上跑鞋,穿上跑衫,掛上號碼布,到了跑場,鳴槍之際,我跑出了拱門。 幾小時之後,我會再跑回這座拱門。 那之間,我將再度感受,心跳加速,肌肉奔騰,神思恍惚,劇場換幕的重複戲碼。 但我會持續的跑下去,因為,遠方有一道光,照亮著賽道上,每一顆不停息的喘息的靈魂。他們謙卑,他們知道肉身的短暫,他們以永不停息唱出永恆的歌。 作者為知名作家、台北市文化局長 ●專欄文章,不代表J-Media 聚傳媒立場。

照片為臺北市政府提供 【聚論壇張競評論】臘月寒冬年關將近,空氣中瀰漫著臘肉香腸搭配著燻雞燻魚香氣撲鼻,閉上眼還聞到滷味、醬味還有酒糟醃製食品,刺激鼻腔嗅覺細胞,挑逗著舌尖味蕾,讓人沉浸在濃濃舊曆年味中。 中華文化博大精深,年節喜慶都有應景食品;但在過年期間,各類精心調製節慶食品食材紛紛上市,鄉里市集處處飄香,襯托出吉慶有餘氣氛,呈現出社會和樂安康氣象。 其實許多年節風味食品最初都不是專為歡渡節慶拉抬氣氛而應市,多半都是為保存生產過盛或是獵捕收穫過多新鮮食材,必須找到避免因為無法及時享用,就自然腐敗浪費的解決方案。 但是經過風乾、燻烤與醃製,再加上運用藥材燉製加味,人類運用各種手段來保存食材,但卻意外在這些過程中,發現食材變得更加美味可口,最後亦因此等調製食品,讓我們餐桌菜餚口味更加豐富。 對於那些注重養生,寧可犧牲嗅覺味覺享受,換取更長更久但卻「乏味」生命存活朋友們,總是篤信最美味餐點都是最不健康與營養選項,更是最容易讓各種指數上升高風險菜單,只要食用就會踩雷,因此對著老祖宗經過數千年體驗過之年節美食佳餚,毫無道理將其列入黑名單,甚至到達禁忌圖騰地步。 假若那些驗血驗尿所呈現無情紅字,就讓我們被嚇掉享用年節佳餚食欲,傻傻地將那些篤信養生理論者所唯恐避之不及食材抽離後,請問這個年夜飯還能剩下什麼能上桌?這還能湊得出團圓飯菜單嗎? 人生不過數十寒暑,生老病死都是必修功課,年節食品就算再不健康,再不利於養生,難到看到親族老少紛紛聚案大嚼,享用美食共同歡宴時,就別在死守那個養生忌口紅線,難道您不怕忍住口水,向腹內苦苦吞下去,會影響心理健康讓您精神失衡嗎? 作者為英國博士、中華戰略學會資深研究員,曾任國軍艦長 ●評論文章,不代表聚傳媒J-Media立場

照片取自Apple music 【聚論壇左化鵬專欄】好友葉東舜博士,日前來到員林莒光路一間特色麵攤。葉兄曾是位於埤頭鄉的明道大學教授,以往,教學後,常光顧這家麵攤,吃一碗三層肉熬煮的湯頭加肉燥風味的麵線,吃得咂嘴弄舌,眉笑眼笑。可惜這間麵攤早已歇業,他只好徒呼負負,悵然而返。 這間麵攤是知名台語歌手胡美紅開設的。現在年輕人可能都不知胡美紅是誰?她可是當年和「台語歌王」黃三元齊名的女歌手,風光無限,綽號「台灣的美空雲雀」,又被稱為「草地歌后」。她本名胡美惠,民國37年生,彰化員林人。本是理髮店的剃頭小妹,18歲時參加歌唱比賽,一鳴驚人,被亞洲唱片公司發掘,錄製了許多12吋的黑膠唱片,演唱民謠風的歌曲為主,她的歌唱技巧並不純熟,但有特殊韻味,一出道,就備受矚目,一個人就撐起了台語歌壇的半邊天。 這位「台灣的美空雲雀」,聲音甜美如黃鶯出谷,她自己知道她只是「美空」,沒有「美顏」。唱片公司為怕影響唱片銷路,封面人物找了他人頂替。還有一次,在屏東潮州秀場,找了一位年輕貌美的女歌手來對嘴,當天突然停電,嘴型對不上,觀眾大嘩,後來,主辦單位賠錢了事。此事雖和胡美紅無關,但可能她的心情大受影響,從此萌生退意。 她在事業鼎盛時,毅然退出歌壇,在員林老家開了一間麵店,留下的歌曲有秋怨、酒女夢、母子鳥、碎心花、春宵夢、思念故鄉、青春悲喜曲等,「望春風」是她的代表作。 無獨有偶,我想起韓國也有一位著名女歌手沈守峰(심수봉),三四十年前,韓國美容業、整型業不像今天這麼發達,她的容貌有瑕疵但無可修補。據說,她的歌聲有如天籟,韓國總統朴正熙喜歡聽她唱歌,只要她一開嗓,朴大統領的耳朵就醉了,他常召她到青瓦台唱歌,可是「耳朵雖很滿意,眼睛卻很為難」。他從不正視她的面龐,下令她只能隔著布幕演唱。 1979年10月下旬的一個夜晚,朴正熙又召喚她到青瓦台附近宮井洞安全屋演唱。那晚,朴大統領的心情大好,摟著美女申才順腰肢,溫潤的美酒下喉,聽左右心腹總統府警衛室長車智澈、秘書室長金桂園巧舌如簧的輕拍馬屁,正舒心𣈱意,突然,中央情報局長金載圭滿面殺氣闖進室內,連開數槍。那個驚心動魄的夜晚,改寫了韓國的歷史,她正巧在場,目睹了朴正𤋮被刺殺經過,因為在幕後唱歌,躲過一劫。 傻人有傻福,醜人也有醜福。沈守峰23歲出道以來,至今仍走紅韓國歌壇。她成名的歌曲有:那時候那個人、男人是船女人是港口,我只知道愛、木槿花、我們一起跳探戈、這個秋天會戀愛。 作者為資深媒體人 ●專欄文章,不代表J-Media 聚傳媒立場。

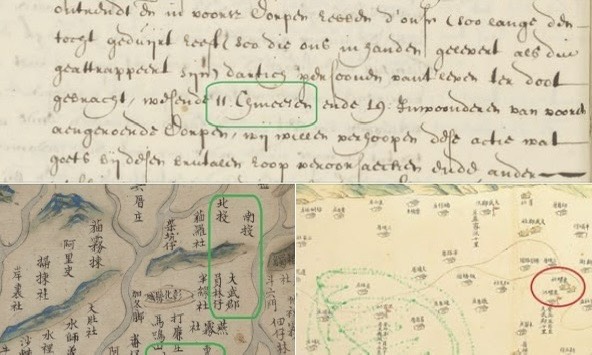

照片為作者提供 【聚論壇翁佳音專欄】故友之子、記者好友紀揚傳來成功大學在彰化芳苑崙腳寮考古的報導,老番心虛,身為在地人竟然噤口未發表一點看法,好像有點愧對出身彰化。 遺址附近,從地名學來看,以前是低窪草地,但風飛沙曾經在一些地方吹堆成小崙,小崙旁邊適合人類漁獵活動。遺址的主人翁,應該是原住民語的Babusa(巴布薩)或漢語的虎尾壠(Favorlang / Vavourlangh)人。那麼,是哪一社人的活動範圍? 先講結論:是Torckera / Turckara社人,屬荷蘭文獻中的Taytoet(音聲好準喔)、清代文獻「大突社(Tāi-thut)」一支。稍等一下,不要馬上對音直接找出那個特定地點,大突範圍蠻大的。王功以前還叫「大突頭」呢。 不能不說彰化縣市的原住民歷史文獻調查還是不足的,特別與荷蘭文獻進行長時段的連結,目前不少學界的比定結論,因欠缺語言學技術故很難精準,這必須謙虛承認,老番也得懺悔在職時沒好好發表自己的研究。 啊,差點忘了。Turckara社在哪裡?不是賣關子,來找老番,老番就講。 作者為中央研究院台灣史研究所兼任研究員,著有《解碼臺灣史1550-1720》 ●專欄文章,不代表J-Media 聚傳媒立場。

照片為作者提供 【聚論壇蔡詩萍專欄】當我說,我是名「業餘馬拉松跑者」,我的意思是什麼呢? 首先,當然不是職業馬拉松跑者,不是你在台北馬拉松看到的那些來自肯亞的菁英選手,他們跑闖各國各城市的馬拉松,以賽代訓,賺取獎金。 其次,應該也不是一年偶爾跑個幾次的馬拉松跑者,因為次數太少,難以入列「業餘」二字。 我想我指的,應該是,那些一年規律跑上十幾二十幾場,甚或幾十場以上的馬拉松跑者吧。 把馬拉松跑成日常不可或缺一部分,但又不是靠跑馬拉松來謀生,或營利。 這大概是我所謂的,一名「業餘馬拉松跑者」的意思吧。 也許,還不夠嚴謹,我想也不必太在乎啦,總之,我是要在職業跑者與一般跑步運動者之間,試著劃分出一群每年花上很多時間投入馬拉松的跑者,找到屬於他們的確切定位。 我是在跑馬拉松,不時看到的一個場景,而聯想到這個問題。 不是什麼了不得的大問題,不進一步思索,也沒關係,但你知道的,我們在跑馬拉松,一旦陷入體力與意志的糾結時,最好是刻意去思索某項問題,想著想著,說不定,你不知不覺又跑過了好幾公里了。 在雙北兩座城市河濱跑馬拉松,必定會看到幾座簡易棒球場,假日時,熱鬧非凡,身著棒球服裝的球員,有些是學校球隊,有些是業餘球隊,他們或者捉對廝殺,或者整隊練球,我們跑過去時,多半會眺望他們,他們閒散在場邊的球員也會跟我們喊聲加油。大家各有專注,互相打氣,都熱愛運動嘛! 成人組的球員往往都上了年紀,感覺起來,就像業餘球員,也許他們之中,會有一些過去曾打過職業球隊的,或者是,曾經打過大學甲組棒球隊的,我對棒球很著迷,跑過他們的同時間,憑我的直覺,會注意到其中有些球員的傳接球非常夠水準,有時,也會剛巧看到一位擊球員,乓一聲,把球擊到遠處,贏得一陣讚賞。 我想起來,很會跑馬拉松的村上春樹亦著迷棒球。 他曾寫過關於他為何寫作這問題,他常被問。 他說,緣起說來也沒什麼特別的,不過是在一場棒球賽裡,他坐在外野喝著啤酒,突然擊球員把球狠狠擊到外野方向落在他不遠的前面,球落地那一瞬間,突然他腦海中閃起一個念頭:要不要寫小說呢? 球賽結束,回家路上看到一家文具店開著,他下車買了一些稿紙和筆,回家後,某一天,在雜誌上看到徵文,他便動筆了,寫完,寄出,感覺了了一樁事,然後,他繼續忙於生計,然後隔了好一陣子,他被雜誌社通知,小說入圍了,他愣了一會,然後,他再被通知得了首獎,再不久,他的首獎被出版了,而且賣得很好,然後,出版社再跟他簽約,他寫了另一篇小說,竟然大賣,於是,他跟太太商量,決心試試,當一位職業作家。 後來呢?後來就有了我們所熟知的,作家村上春樹了! 村上春樹想說的,其實蠻簡單。 有時候,人生的際遇,很難說,但每個轉彎處,都不會沒來由的,機緣給你,但你沒準備好;你準備好了,該轉彎自會轉彎。 不騙你,我真是在跑馬拉松,在穿越雙北的河濱自行車道,看見棒球場上的業餘球隊在練球或切磋交流時,數次想到了很會寫小說很會跑馬拉松的村上春樹,關於他講的跑步,關於他講的一位作家的生涯。 跑步最有趣的,莫過於浮想連翩。 很多看似無關的訊息,記憶,會在跑馬拉松跑得你快要出神恍惚的時候,突然被連結成有趣的關聯。 你看到一群業餘棒球員在打球,你跑過去,村上春樹浮上腦際,你會想到他不算意外他也跑馬拉松,從他跑馬拉松你再想到他也迷棒球,再連接到此刻,你跑過一座棒球練習場。 但,你真正要連結的,是什麼呢? 是我們在人生的工作,專業之外,還要不要有一些不那麼專業的,可以拿來說嘴許久的,「業餘的人生角色」的問題。 村上春樹是職業小說家,他的馬拉松成績是典型前段班了,他可以跑出三小時出頭的完賽紀錄,但他不會稱自己是職業馬拉松跑者。 只因為,寫作的村上春樹是正業,跑步的村上春樹是興趣,是運動,是業餘的跑者。 當他分得很清楚時,他的人生是有層次的,是多軌的,不要忘了,村上春樹還是一個業餘到接近專業的爵士樂迷,以及,威士忌愛好者。 他在小說之外,同時出版了關於跑步的書,關於威士忌的書,關於爵士樂的書。 於是,我在穿越過棒球練習場時,那些浮起於我腦海裡的,看似跳接的畫面,很蒙太奇的畫面,其實都貫穿了一個彼此連結的訊息:我們理當要有,屬於自己可以長期投入的,業餘的一種興趣,進而,在業餘的成份上,我們提煉自己,我們優化自己,我們把自己提升到「成為我們想成為的那種人!」 我們能成為哪種人,在很多情況下,由不得我們自己,但在工作,家庭,責任,等等外在的要求下,我們還有沒有其他的想望? 想望做一個不太一樣的自己! 河濱公園棒球練習場上的那麼多支業餘棒球員,大概不會有機會成為職業球員了,但他們依舊練得好認真,當我跑過去時,乓一聲球飛得老遠,一陣歡呼,那聲音劃過河濱,劃過許多業餘棒球員的視野,那個週末,他們很歡愉。 是啊,我們很歡愉。 當我一場接一場的,跑過很多地方的馬拉松。 當我把自己定位為一個慢慢跑,慢慢體驗自己身體穿越小城,踏過田野,感受微風,領悟日光,淋著雨絲,而後,逐漸強大自己軀體與意志的不一樣的自己後,我知道身為「業餘馬拉松跑者」的價值了。 我們是業餘跑者,但「業餘」撐起了我們人生不斷向前的勇氣。不像「職業」讓我們患得患失,「業餘」使我們歡愉,「業餘馬拉松跑者」讓我們在四十二公里賽道上,邊跑邊吟唱自己的歌,邊跑邊聽風傳頌自由的芳香。 作者為知名作家、台北市文化局長 ●專欄文章,不代表J-Media 聚傳媒立場。

照片為作者提供 【聚論壇陳朝平專欄】週日,雲散天開,陽光初露,氣溫回升。然而,週六陰雨,屋裡的寒氣,依舊不散。是懶散,也是心血來潮,決定吃火鍋,對抗屋裡殘存的寒氣。 這口砂鍋,是我和妻新婚時買的,伴我全家40個年頭有餘。砂鍋初進吾家,我可是遵照烹飪書中的指示,用洗米水小火慢燉,養的鍋呢! 那時,住在木柵,木柵多雨陰濕,熱騰騰的砂鍋上桌,感覺能讓屋裡陡然升溫。 砂鍋,其實不是用來煮火鍋的。 婚後頭幾年,煮火鍋,喜歡在電磁爐上放上一口白色的康寧鍋,邊吃,邊將豬肉片、牛肉片和火鍋料擱進滾滾的火鍋裡。 記得那時,逢年過節,抽獎摸彩,康寧鍋是大宗,常擺滿了台上台下,咱家好些康寧鍋,也都是摸彩抽獎的戰利品! 這口砂鍋,主要是用來烹煮砂鍋魚頭。不知何時起,我極愛砂鍋魚頭。棄媒從商後,轉戰大江南北,只要到了長三角地區,應酬宴客,幾乎少不了要點上一道砂鍋魚頭。 上世紀90年代初期,改革開放的春風剛剛吹進千家萬戶,上海餐館的砂鍋魚頭,砂鍋甚小,魚頭也小,吃來不甚過癮,純粹應個景,懷念爸媽烹煮的砂鍋魚頭滋味。 2000年前後,上海的砂鍋魚頭,越發地澎派了!熱騰騰、冒著煙的砂鍋魚頭上桌,無論是紅湯的,還是白湯的,都讓人食指大動! 有一年,和幾位好友初探寧波,那晚,三五好友,分享了有生以來最美味的砂鍋魚頭。 五斤重的千島湖魚頭,(沒錯!五斤重,不含魚頭後端的魚身魚肉,足足五斤重),由兩位小姑娘合力端上桌,揭開砂鍋鍋蓋,霎那間,熱氣瀰漫,美味衝鼻。美味,無法言傳,無法形容,看官只能親自去品嘗了! 天下美味,若說寧波那千島湖砂鍋大魚頭排名第二,沒有其他砂鍋魚頭,敢稱第一。吾家的砂鍋,還能用來燉煮紅燒雞。 說來有趣,我是在秀蘭小館享用過他們家的扁尖筍雞湯和油豆腐紅燒雞後,才赫然察覺,用砂鍋燉雞湯、油豆腐紅燒雞都很美味,從那時起,家裡這口砂鍋,也成了燉雞湯和紅燒雞的"利器"。 三、四十年前,位在永康街巷子裡的秀蘭小館,可是宴客的首選。那時,我也常領著外國的客戶,到秀蘭總店或是民生東路的分店,品嘗美食。 90年代,秀蘭還曾進軍上海,不料,根據台灣饕客口味略作調整的秀蘭,回歸出生地,卻已無法贏得上海人的青睞了! 印象中,喝過秀蘭的扁尖筍雞湯後,卻不曾嘗試用家中這口砂鍋來煨煮雞湯。直到喝過驥園的砂鍋雞湯後,方才躍躍欲試,試著用砂鍋煨雞湯。 不過,這口砂鍋,不夠深,只容小雞,小雞骨柴,食之無味。小雞豐滿,砂鍋又容不下白菜火腿干貝和豆腐,不無遺憾。 最麻煩的是,砂鍋煨雞湯,得隨侍在側,注意加水,大火慢煨,得耗上好幾個小時,時間成本終究太高。自從添購了燜燒鍋後,煨雞湯的活兒,就交給燜燒鍋了! 不過,爸媽在世時,人丁興旺,每年年夜飯的雞湯,還是得用又深又大、圓圓滿滿的陶鍋,才能滿足十幾張好吃的饞嘴! 驥園的生意越來越好,開了一家姊妹店,喚作雞窩。原來雞窩,位在安和路、立人小學對面巷子裡,距離爸媽的住處甚近。爸媽在時,週六兄弟輪流掌廚或訂餐當"爐主",雞窩也算是首選之一。 彷彿是父親走後第二年的春節過後吧?雞窩搬遷到捷運麟光站附近,我們就很少再享用雞窩那濃白黏稠的砂鍋雞湯了! 至於驥園,自從它登上了米其林榜單後,訂位難於上青天,很久很久都沒光顧過了! 聽說,驥園砂鍋雞湯,價格飛漲,美味依舊。至於其他的菜色,像是招牌的薄餅包乾扁四季豆等,就像那青春歲月,一去不復返了。 也是聽說,不知真假。 吾家砂鍋,偶而也會用來燒紅燒肉。搬到基隆後,有回,宴請幾位小友,那天,心血來潮,用砂鍋燒出了一鍋濃油赤醬、鹹淡適中的滬式紅燒肉,座中,一位酷愛紅燒肉的小友,風捲殘雲似地,將那鍋紅燒肉,一掃而光! 可惜,家中領導畏肥,不喜吃食紅燒肉,這口砂鍋許久不聞三層肉的滋味了!掐指算來,搬來基隆,倏忽已有九個年頭了! 信不信由你,基隆漁港、漁港基隆,海鮮滿滿,唯獨買不到鰱魚頭!小販告我,鰱魚是淡水魚,基隆不賣,要買得先訂貨。我不耐訂貨等待,搬到基隆後,竟然從未在家中烹煮過砂鍋魚頭呢! 兩個禮拜前,途經通化街菜市場,路過熟識的魚攤,鰱魚頭赫然入眼,二話不說,趕緊買下一三斤多重的鰱魚頭,準備好好地補償自個兒挑剔的老胃。 隔天,用沙茶調味,將那魚頭烹煮成了好久不曾嘗鮮的砂鍋魚頭,加入大白菜、豆腐、瘦肉片、蛋餃和蒜苗,妻和我倆,大快朵頤,將那砂鍋魚頭吃了個鍋底朝天! 這回,沒了鰱魚頭,且將砂鍋用來烹煮火鍋吧! 煮火鍋,講究湯頭沾醬,咱家吃飯,豐儉隨意,吃火鍋,湯頭自由發揮,沾醬仰賴超市。 除此之外,煮火鍋,其實沒啥功夫,也沒聽說哪個店家用砂鍋來煮火鍋的吧!? 只不過,這口砂鍋見證了我和妻的姻緣,見證了吾家兒子初長成,也見證了我和妻步入空巢期,這鍋,也算是咱家的一份子了吧! 既然是家中的一份子,好歹也得時時見個面,不能讓它自個兒冷冷清清地躺在櫥櫃的角落裡吧! 高齡四十年砂鍋,烹調出來的火鍋,還是很可口的呢! 作者為資深媒體人 ●專欄文章,不代表J-Media 聚傳媒立場。