照片為《西楚霸王》電視劇海報截圖 【聚傳媒特約記者賴御文報導】「力拔山兮氣蓋世」的楚霸王項羽,在他英雄末路的人生的最後一天,一言一行都被太史公司馬遷在《史記》記載了下來,流傳了兩千多年,成為中國歷史上最悲壯的一幕。不過有人用現代社會科學的角度提出質疑:是誰聽到並且記下了項羽最後講的這些話? 因為《史記》提到項羽自己承認:「天之亡我,我何渡為!且籍與江東子弟八千人渡江而西,今無一人還。」也就是身邊的楚軍都死了。既然這樣,項羽生前最後說的話,怎麼可能有人知道?難道是司馬遷自己編造的嗎?是後世的文學加工嗎? 目前關於項羽末日言行的記載,主要來自司馬遷《史記》。司馬遷出生時,項羽已死亡半世紀;等司馬遷五十多歲撰寫《史記》時,距離項羽的年代更是已有一百多年。司馬遷真的有辦法得知項羽的臨終遺言嗎? 回到歷史現場,根據《史記》記載,項羽在垓下突圍以及烏江自刎這段時間,一開始有八百騎,後來只剩二十八騎,衝殺之後又少掉兩騎,最後連項羽也自殺了。既然如此,是誰記下項羽這一路上說的話? 《史記》提到數名漢軍將領在場,包括:灌嬰、呂馬童。在冷兵器時代,兩軍對陣,距離不遠,但是否足以聽到項羽說的話?更何況,在兩軍對陣之前,漢軍不可能知道項羽說過什麼。 《史記》還提到在現場還有一位在船上的烏江亭長。姑且不論船上能不能聽到江邊戰場的對話,起碼項羽抵達烏江之前的談話,這位亭長不可能會知道。 關鍵在於:項羽身旁的楚軍,是否有人活著傳話? 文史作家、台灣藝術大學廣電系教授賴祥蔚指出,仔細檢視就可以知道,項羽從垓下突圍到烏江,身邊從八百騎到最後二十六騎,《史記》的記載從來沒有說這些人都死了,史書記載項羽所說的是「無一人還」,也就是沒有人跟著他回到江東,而不是「無一人生還」。既然如此,可見項羽身旁的楚軍並不是全部陣亡,不排除有人受傷被俘或是投降,因此有可能留下了對項羽末日的見聞。

藝文

照片取自臺南市政府 【聚傳媒特約記者陳欣如報導】為迎接農曆春節,蕭壠文化園區將於2月18日至21日(年初二至初五)推出「馬上來團圓」迎春系列主題活動,結合佳里金唐殿「蕭壠香科」文化,規劃融合傳統底蘊與當代創意的多元節慶內容,打造適合闔家同遊、充滿文化年味的春節走春場域。8日蕭壠文化園區特別邀請麻豆新生代舞蹈劇團帶來舞蹈劇《蕭壠・渡與醮》作為暖身演出,透過舞蹈劇場形式演繹蕭壠香科文化意涵。台南市長黃偉哲親自出席開場,肯定在地宗教及文化團體長期投入文化保存與傳承的用心與熱情。 臺南市長黃偉哲表示,佳里金唐殿建廟於明末清初古蕭壠社,歷史悠久,為國定三級古蹟,其三年一科的「蕭壠香」更是台南重要的宗教民俗盛事,具有高度文化價值與地方代表性。今年蕭壠文化園區迎春系列活動特別與金唐殿攜手合作,將蕭壠香文化融入春節走春體驗,結合傳統年節習俗、地方特色表演與創意文化手作,讓民眾在輕鬆愉快的氛圍中認識在地信仰文化,感受春節熱鬧又溫暖的節慶氣息。 金唐殿主委黃維明表示,感謝市府提供場地資源,讓百足真人蜈蚣陣得以進駐蕭壠文化園區進行展示與推廣。除迎春活動外,也期盼於3月舉行的蕭壠香科期間,全國信眾能踴躍前來參與百足真人蜈蚣陣連續四日出巡、王轎連續三日遶境,以及送王船等系列宗教民俗活動,持續傳承地方信仰文化,讓蕭壠香得以永續發展。

照片為《太平天國》電視劇截圖 【聚傳媒特約記者賴御文報導】很多人以為,太平天國創造了中國歷史上的第一位、也是唯一的一 位女狀元,這位女狀元就是傅善祥。在網際網路上,可以輕鬆找到一大堆傅善祥的傳奇生平故事,看了令人眼花繚亂,還有一堆加油添醋的說故事影片。 只不過,太平天國根本沒有女狀元,甚至連有沒有傅善祥這個名字是否正確,都是一大問題。 根據中華傳播管理學會的「歷史查假計畫」,傅善祥的名字出現很早,成書於咸豐七年的《金陵癸甲紀事略》,作者是曾被太平軍俘虜到天京的謝介鶴。書中提到:「有傅善祥者,金陵人,二十餘歲,自恃其才。東賊聞之,選入偽府,凡賊文書,皆歸批判,頗當賊意。」 差不多在此同時,太平天國誕生中國第一女狀元傅善祥的說法也開始出現,最早見於「樗園退叟」(汪堃)撰寫的《盾鼻隨聞錄》,汪堃在咸豐年間當到了知州,此書是他的見聞,在卷八收錄江蘇上元縣生員吳家楨的〈金陵紀事雜詠〉,其中一首詩寫著:「棘闈先設女科場,女狀元稱傅善祥」,並撰文說明:「賊將識字女子考試,取傅善祥為第一,喚入偽府,令司批答。」該書卷五〈摭言紀略〉記載:「賊令女百長逐館搜查,凡識字女子概令考試,以江寧人傅善祥為女狀元。又女榜眼鐘姓,女探花林姓,均取入偽府授女掌簿偽職,林姓三日即自盡。」 光緒元年、西元1875年出版的《江南春夢庵筆記》,託名贊王的親信沈懋良撰寫,寫出了更多的細節:「癸醜嘗設女科,以傅善祥、鐘秀英、林麗花為鼎甲。……發女榜後,俱入偽宮,隔數日發還,並傳其父謝恩,人咸悔之,故甲寅歲無一應者矣。」 有了這兩本書的著墨,傅善祥是女狀元的說法,從此獲得廣泛傳播。 然而,這樣的傳奇故事早就被歷史學者推翻。太平天國史研究的權威專學者羅爾綱,謙虛自稱「研究太平天國史,主要是辨偽、考信的工作」,他對《盾鼻隨聞錄》和《江南春夢庵筆記》這兩本書進行了考證,認為《盾鼻隨聞錄》是偽書,內容渲染誇大;他還不客氣寫出了〈太平天國史料裡的第一大偽書—— 《江南春夢庵筆記》考偽〉,因為這本書脫離歷史真實的內容太多,例如咸豐只有十一年,書中竟有「咸豐十四年」。 至於謝介鶴撰寫的《金陵癸甲紀事略》,雖然提到傅善祥的名字,也提到太平天國開科取士有狀元,但是完全沒有提到有女狀元的事。 針對女狀元的查核部分,撰寫《太平天國典制通考》與《太平天國全史》的歷史學家簡又文指出:「細考太平文獻,全找不到天朝特開女科之事,且天朝歷科狀元姓名,大都傳留,但未見有傅姓女子。再觀干王洪仁玕新制定的《士階條例》,亦無特設女科之規定。可見天朝絕無女科之制度。」 初步看起來,雖然沒有女狀元,但是確實存在一位傅善祥?恐怕未必,因為對比太平天國印刷的《天兄聖旨》,有一處提到「東王府內簿書伏善祥」,從職務描述及同名來看應該是同一人,但到底是「伏善祥」還是「傅善祥」?合理推論《天兄聖旨》出錯的可能性比較小。果真如此的話,根本就沒有女狀元傅善祥,只有一位簿書伏善祥。

照片為《三國》電視劇海報 【聚傳媒特約記者賴御文報導】關帝信仰深入民間,臺灣最早的關帝廟是「開基武廟」,據說最早是在西元1669年、明朝永曆23年,當時是寧靖王府的鐘樓,民眾在此祭祀鄭成功部從泉州府晉江縣通淮關岳廟帶來的關帝神像;清朝時改建為廟宇。 關聖帝君,本名關羽。世人所知的關羽生平,主要故事都是來自《三國演義》。《三國演義》是華人世界最具影響力的歷史小說,尤其關羽的忠義無雙、武勇蓋世形象,更是深植人心。然而,只要比對正史《三國志》就知道,《三國演義》裡面許多現在廣為人知的經典橋段,都不符正史記載。 跟關羽有關、最廣為人知的例子,莫過於關羽「溫酒斬華雄」、以及「斬顏良、誅文醜」等知名武打場面。翻檢陳壽所撰的正史《三國志》,會發現這些都不是歷史事實。 以「溫酒斬華雄」為例,《三國演義》中描寫關羽於諸侯帳前請戰,曹操吩咐端上的酒還溫熱,關羽已經出戰斬下華雄首級並歸來,一戰轟動天下。然而《三國志‧武帝紀》對華雄之死有明確記載,他是被孫堅率軍所殺:「堅復相收兵,合戰於陽人,大破卓軍,梟其都督華雄等。」可見斬殺華雄者為孫堅部隊,與關羽無關。 至於關羽在《三國演義》裡面,經常對敵將提及的「汝比顏良、文醜若何?」也就是自豪於「斬顏良、誅文醜」的戰績,也都不是歷史事實。 根據《三國志‧關羽傳》記載,袁紹派大將顏良進攻白馬,曹操派張遼與關羽為先鋒迎擊,關羽殺了顏良:「羽望見良麾蓋,策馬刺良於萬眾之中,斬其首還。」這段記載顯示,顏良確實死於關羽之手,是關羽在正史中最具代表性的戰功之一。 值得注意的是,這裡提到關羽斬顏良,不是兩位大將正面騎馬對戰,而是顏良坐在車上,被關羽騎著快馬衝過去殺了。顏良在古代馬車上的行動,絕對不如騎馬那麼快捷方便。 但,顏良真的是關羽殺的嗎?陳壽自己推翻了自己,他在《三國志· 武帝紀》提供了不一樣的說法:「太祖救延,與良戰,破斬良」,沒提到關羽。按照這個說法,斬殺顏良的戰功,要算到曹操頭上。 同樣在《三國志· 武帝紀》的另外一段記載,卻又提到曹操「遂縱兵擊,大破之,斬醜、良。」這是說曹操率軍同時殺了文醜、顏良。 顏良到底是被誰殺的?單單只看《三國志》的記載,目前關羽、曹操是1:2,曹操勝。陳壽自己不知道有沒有注意這裡的矛盾? 至於文醜,小說中常將其描寫為被關羽正面擊殺,但正史記載並非如此,前面已經提到,是曹操率軍同時殺了文醜、顏良。《三國志》另一段記載則是「紹渡河,壁延津南,使劉備、文醜挑戰。太祖擊破之,斬醜」,另外還有「大破之,斬其騎將文醜」等說法,都顯示文醜是死於戰敗後的混戰,不確定到底是誰下的手,但可以確定的是,絕不是跟關羽對戰時被關羽斬殺。 《三國演義》成書於明代,本質上是文學作品。要知道關羽真正的生平事蹟,還是要參考《三國志》等正史。

照片為《臥薪嘗膽》電視劇海報 【聚傳媒特約記者賴御文報導】春秋晚期越王勾踐臥薪嘗膽的故事廣為人知,甚至主流敘事還說他到吳國當奴隸,為了解吳王夫差病情還嘗糞以示討好,忍功之強,真是驚世駭俗。電視劇《越王勾踐》、《臥薪嘗膽》講的都是這個故事。但是中華傳播管理學會的「歷史查假計畫」指出,最新的考古已經推翻了這一切,也就是這些故事其實都是後人編造。 西元2008年清華大學獲得校友捐贈一批竹簡,經鑒定為戰國中期偏晚的重要文物。這批被稱為清華簡的文物內容涉及文史等方面。其中的〈越公其事〉一文完全推翻世人熟悉的越王勾踐故事:越王勾踐不僅沒有「臥薪嘗膽」、沒有「嘗糞知病」,甚至根本沒去吳國為奴。 清華簡年代是在戰國中晚期,距離勾踐的時代不遠,年代早於西漢司馬遷撰寫《史記》,更沒有遭到後世改寫,因此可信度比較高。 根據〈越公其事〉,越國戰敗之後積極進行改革,後來才能戰勝吳國,完全沒提到臥薪嘗膽或當奴隸嘗糞。〈越公其事〉反映在戰國時期的歷史記憶中,越王勾踐並沒有因為戰敗而被迫到吳國為奴、忍辱偷生而被記住。 西漢的《史記》年代已在勾踐之後四百多年,這時才提到勾踐嘗膽。又過了一百多年,東漢的《吳越春秋》出現勾踐嘗糞的記載。必須注意的是,《吳越春秋》被學者認為是稗官野史,甚至是小說,不算正式的史書。至於說勾踐臥薪嘗膽,要到南宋才開始廣傳。

照片為良渚古城遺址公園,新聞截圖 【聚傳媒特約記者賴御文報導】中國的歷史有多久?真的有五千年嗎?一般來說這裡的歷史指的是文明史,學界公認有文字、有城市之後,才進入文明時期。 先秦文獻長期流傳更早存在「唐、虞、夏、商、周」五個朝代,但是近代以來因為疑古思潮興起而受到強烈質疑。夏朝與商朝都曾經被質疑欠缺考古證據,至於被視為中國最早王朝的唐朝以及虞朝,先前更被不少學者視為只是傳說。 隨著近年來的考古進展,特別是殷墟、二里頭遺址、良渚文化等考古成果陸續發表,學界開始重新審視商、夏與虞朝都是真實存在的早期國家形態。 在《尚書》、《左傳》等先秦文獻,虞朝還在夏朝之前,舜為代表人物。這一認知長期是主流史觀。然而,進入二十世紀後,疑古派學者主張「無考古證據即不可信」,對夏、虞、商等王朝持保留態度,虞朝最常被排除在信史之外。 轉折點出現在近數十年的考古發掘。清朝末年發現甲骨文是商朝文物,進而考古發現殷墟。學界確認這是商朝晚期的首都遺址,除了甲骨文,還出土銅器、陶器、馬車器、骨器等文物。原本受到質疑的商朝歷史,由此獲得文物的強力佐證。 至於更早的夏朝,河南二里頭遺址被認為是夏朝的首都,夏朝的存在逐漸獲得多數考古學者認可。 更進一步的,是浙江良渚文化的考古發現。距今約五千三百年的良渚遺址,不僅出現大型城址、分級墓葬與高度制度化的玉器禮制,也顯示出明顯的權力集中與社會分層結構,具備「早期國家」的關鍵特徵。 近年來透過碳十四測年、遙感探測與聚落考古,學界逐步建立起從良渚到二里頭、再到商代早期的連續發展圖像。當然,良渚遺址是否就等同虞朝,還有學者持保留態度,因為直接證據還不夠充分,有待更多研究。但可以確定的是,先秦文獻中關於虞朝的記載,不該再被看成只是傳說或神話。 以前傳說中的三皇五帝,三皇分別是燧人氏、伏羲氏與神農氏;《史記》記載的五帝則是黃帝、顓頊、帝嚳、堯、舜為五帝。舜虞似乎已經找到了,至於堯帝的唐朝呢?山西陶寺遺址發現許多文物,還有彩繪龍盤,這裡會是帝堯的都城嗎?學界目前還沒有定論,需要更多證據,或許考古研究很快就會帶來最新發現。五帝找到其二,另三位更加讓人充滿想像。

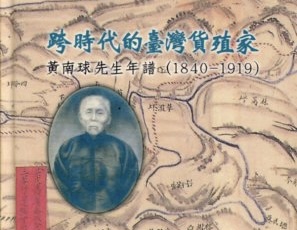

照片為書籍封面截圖 【聚傳媒特約記者陳冠宇報導】苗栗在清朝的開發留下了許多血淚史,其中墾首黃南球的故事最為地方人士津津樂道。他鐵腕開拓山林、促進開墾,連麾下的五虎將——五位鄉勇頭目,也成為地方傳奇故事,甚至有人說五虎將出身於太平軍,也就是當時民間俗稱長毛的太平天國軍隊。不過中華傳播管理學會「歷史查假計畫」針對文獻與史料的檢視發現,這個傳說欠缺事實根據。 黃南球是客家人,原籍廣東,少時隨父親遷居苗栗一帶,先成立「金萬成」墾號,後改黃南球墾號,逐步建立廣泛的墾務事業。他在清朝光緒年間墾山林,並利用武力壓制對抗原住民,被清廷授予「新竹總墾戶」之銜,後來割臺抗日之時,他也是「棟軍」主力之一。《臺灣通史》將黃南球與臺北李春生、高雄陳福謙並列為台灣三大貨殖家。 史料記載,黃南球有五營強悍鄉勇,首領包括羅成、張大滿、謝鳳朗、湯龍以及劉發,這五人被稱為五虎將。 有民間傳說以為五虎將出身為太平軍,但是稍加查證就知道不太可能,因為太平天國在西元1864年就已經敗亡,而黃南球出生於西元1840年,他移居苗栗時正逢太平天國敗亡,或許是這個時間點,加上他是廣東客家人,因此引起聯想。 但是進一步比對文獻就可以知道前述聯想欠缺事實基礎,根據《黃南球年譜初稿》,黃南球的父親黃梅怡大約在道光初年就攜眷來臺,在道光三十年、西元1850年遷居雞籠庄;同治二年、西元1863年再遷至苗栗南庄。 至於五虎將來自太平軍的說法,其實目前沒有找到任何文獻有相關記載。 甚至查找文獻還可以找到反證,例如五虎將之首的羅成,生於西元1839年,有記載認為他是客家人。但是在賽夏族頭目日阿拐後代日進財的口述史,提到羅成其實是平埔族人。此說如果為真,最起碼羅成就絕對不可能是出身於太平軍,在太平天國敗亡之後才來臺灣。

照片為作者提供 【聚論壇樂風專欄】一般說到夫人媽,都是屬於男性神明的配偶,也就是說,先有男性成神,然後才配祀其陽世的夫人,也有已經成神後才娶妻,不管如何,夫人媽為宮廟主神者,並不多見。 若扣掉高知名度,具有全國影響力的女神,以及陰廟女魂透過修行成為正神夫人媽外,大概也只有夫人媽信仰非常興盛的鹿港一帶才能找到較多例子,有關鹿港夫人媽信仰的特殊性,李秀娥在她的《鹿港的信仰與曲館研究》一書中已經說明的很清楚,有興趣的朋友可以找這本書來看。 鹿港楊厝庄樂安宮,主神為梁三夫人媽,配祀有順正府大王公、朱、邢、李千歲、福德正神、註生娘娘。這些神明之中無一是梁三夫人媽的配偶,這也是個值得研究的題目。 男性成神後,依舊可配祀夫人,而女性成神,沒見過配祀丈夫的。 梁三夫人媽的由來,據廟中碑記所載,為1720年先民自大陸迎來,在渡過黑水溝途中,不幸遭遇颱風,幸梁媽顯聖,扶正船頭,方才順利登岸。 也有人認為梁媽也許本是某人家的公媽,因為特別靈感才成為公眾祭拜之神。 起初梁媽神像是奉祀在庄民楊再傳家中,這也就是碑記所說的「梁媽廳」,1946年建廟,1992年重建,在眾人慷慨捐輸下,方有今開闊之廟地。 除了協助先民渡海的事蹟外,梁媽另有一護庄傳說: 據說在清朝時,只有二、三十戶的楊厝庄和鄰近秀水的山寮四庄械鬥,夫人媽顯聖教授村民槍彈之術,山寮四庄發現楊厝庄似乎請來高人相助,因而撤退,庄頭得以平安。 作者為一介小角色 ●專欄文章,不代表J-Media 聚傳媒立場。

照片為書籍封面截圖 【聚傳媒特約記者陳冠宇報導】一般人都以為滿清皇室是十二世紀崛起的金朝的後裔,都是屬於女真人。不過中華傳播管理學會「歷史查假計畫」針對文獻與史料的重新檢視卻發現,這可能不是事實,而且清朝開國皇帝皇太極早就承認了這一點。 主流觀點認為:清朝皇室與建立金朝的女真人具有直接世系連結,因此認定清朝皇室就是女真人。但是實際史料與學界研究顯示,這種說法過於簡化,甚至存在誤讀。 清朝的前身是明朝末年十七世紀初期由努爾哈赤建立的「後金」政權,崛起於中國東北的長白山一帶,其核心統治家族是愛新覺羅氏。至於金朝的建立者則是崛起於中國東北的松花江一帶,核心統治家族是女真族的完顏部。 女真其實是一個泛稱,指的是活躍於東北地區、尚未統一的多個部落與社群,而不是一個統一民族。這些部落包括了建州女真、海西女真,還有很多在血脈與文化上其實都與女真族沒有關係的小部落,也都被外界稱為女真族。 努爾哈赤被認為是建州女真族,他通過征服與政治整合,建立了後金政權,並逐步推行滿語、創制滿文,最終形成後來的「滿洲」族群。 問題在於,努爾哈赤真的是女真族嗎?明朝末年的女真族,跟宋朝時崛起的金朝主要組成的女真族之間,又真的有血脈傳承的關係嗎?有一種常見的見解認為清朝皇室是直接出自金朝女真核心部落、甚至因此被稱為「金朝後裔」。事實上,在後金建立的初期,努爾哈赤採用「後金」國號,確實帶有象徵與金朝承先啟後的連結意義,這說法反映出當時政治策略考量,並不一定真正等同族源。隨著政權穩固與建立清朝,努爾哈赤的第八子、清朝開國皇帝皇太極,已經具有足夠的自信,因此不再強調跟金朝的關係,他曾經明確表示:「朕亦非金之後」,直接承認自己不是金朝的後裔。 乾隆皇帝也曾說:「蓋我朝在大金時,未嘗非完顏氏之服屬,猶之完顏氏在今日,皆為我朝之臣僕。」意思就是滿清皇室的祖先,最多是在金朝時可能被完顏部統治過,不是同一個部落。《清皇室四譜》也說自己「為金別部」,就是不同部落。 可見滿清皇室跟金朝根本就不同部落。但是滿清皇室到底是不是嚴格意義上的女真族?有一個文化證據可供參考,金朝創造的文字女真文,一直到明朝中後期的十五世紀都還有傳承,這些使用女真文的建州衛、建州左衛統治者,才是完顏部的真正後裔,但是他們在十五世紀中期之後因為戰爭遭到大量屠殺,也造成女真文的失傳。 據《滿洲實錄》記載,努爾哈赤在西元1599年命人使用蒙古文字來改創滿清文字。學者研究認為,滿文跟女真文這兩種文字絕不相同。滿文是參照蒙古文字創制的拼音文字,字形呈現縱向連續書寫;女真文則是參照漢字所創制的文字,用轉註、假借、指事等方式構成的方塊字。 李氏朝鮮的史料《通文館志》有一段很有意義的重要記載:「女真學舊有國典所載講書,而與清人行話大不同,清人聽之者莫解。」意思是女真文跟滿清的用語大不相同,清人聽到也聽不懂。可見女真文與滿文不只是文字不同,許多用語根本完全不一樣。從女真文在戰爭中失去傳承,到努爾哈赤崛起,中間相距50年,文字失傳還有可能,但是連語言都不一樣了,這或許更能證實彼此的不同。

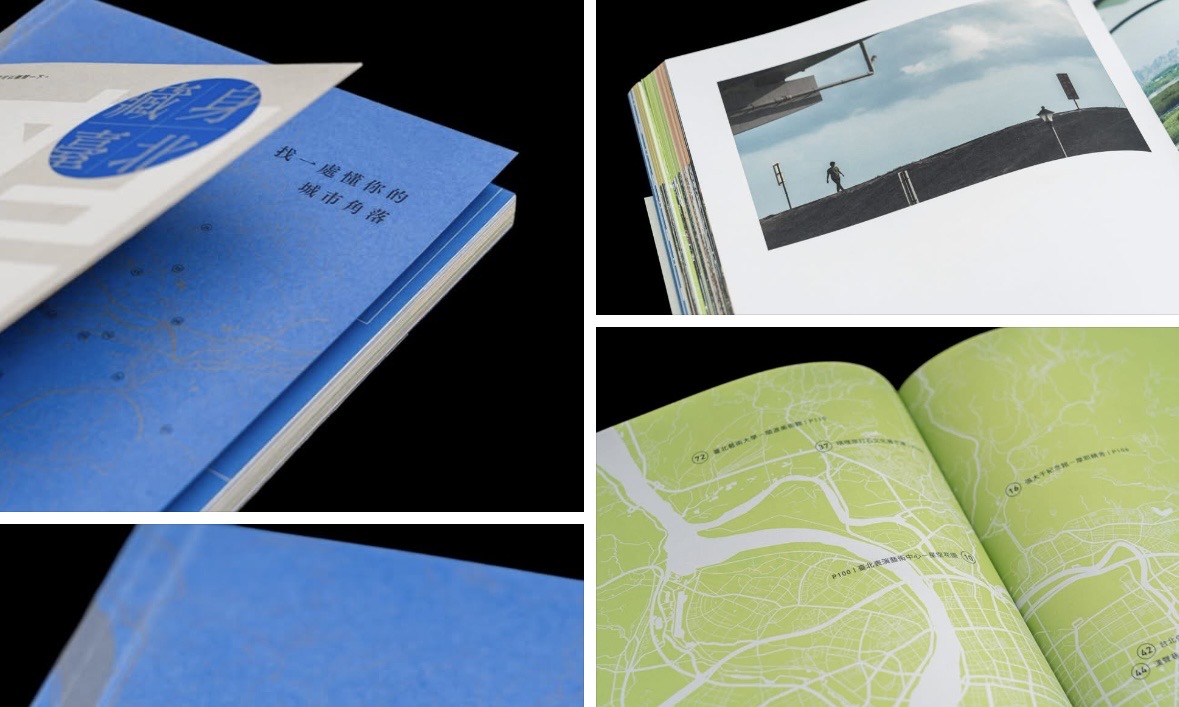

照片為作者提供 【聚論壇蔡詩萍專欄】2022年12月25日我正式進入台北市文化局工作,今年已進入第四年了!時間真快。 蔣萬安市長交付了一件他競選的承諾,要為台北市打造一百條文化小旅行的點,讓市民可以享受小旅行的幽靜,又可以藉此認識台北市的多元豐富深邃的文化。 我接受這任務,一方面要「找尋」新的文化點,另方面要「再詮釋」舊的文化點,我承諾市長,應允市議會,會以三年時間,完成一百個文化小旅行的目標,同時,在第四年出版一本新書,介紹這一百條文化小旅行。 今年(2026)台北國際書展,我們就要推出這本新書了:《藏身臺北:找一處懂你的城市角落》,這本書從構想開始,到編輯撰寫過程,再到裝幀設計,我都一一參與,很感謝我的文化局資源科同仁,以及,承辦單位史多禮股份有限公司,不嫌我煩,很有能量的完成了這本書。書已經在博客來網路書店上架了,歡迎大家有興趣上去翻閱試讀,很值得各位珍藏喔! 2/4早上11:00我們會在台北國際書展辦新書發表會,由我跟蔣萬安市長一塊對談,台北很美,美在她有著清幽的小巷文化,有著通衢的大街鬧熱,有著人文的精緻,有著古樸的風雅,一百條文化小旅行就是我們藏身於台北,找一處懂我們的城市小角落,撫慰我們,安適我們,然後我們得以重新再出發! 作者為知名作家、台北市文化局長 ●專欄文章,不代表J-Media 聚傳媒立場。