照片取自新北市政府 【聚傳媒特約記者陳欣如報導】115年全國身心障礙國民運動會將於5月23日至26日在新北市舉行。本屆賽事以「無礙逐光、初心閃耀」的精神,展現身心障礙運動員在不同生命階段中累積的韌性、技術與自我突破力。聽障籃球國手吳啟道,是其中代表性的人物之一。他的故事沒有喧囂,卻更顯深刻。 體育局表示,吳啟道小學二年級時因運動意外首次突發性耳聾,其後於國中及大學階段再遭接連受傷,聽力逐年惡化,生活與訓練皆面臨巨大的調整挑戰。然而,家庭沒有特別提醒他與其他孩子「不同」,讓他得以在普通班成長,培養面對環境的適應力與穩定心態。多年來,他並未因聽力限制離開球場,反而透過籃球找到自我定位。 吳啟道並非傳統體制培養出身,依靠三對三野球與系隊磨出基礎動作,直到大學後期透過學長引介加入新北市聽障籃球代表隊,才踏進正式選手舞臺。聽障籃球賽制須全數取下助聽器,場上沒有呼喊、沒有提醒、沒有即時指令,只能依靠眼神與事前討論完成戰術流程。相同戰術往往必須多出一倍以上訓練,才能建立默契。正因如此,吳啟道認為:「對聽障選手而言,團隊運動的難度遠大於個人項目。」 2015年他首次披上中華隊戰袍,征戰日本、澳洲等國際賽事。其中最令他難忘的,是2025年聽奧資格賽迎戰蒙古一役。當時第四節剩下5分鐘,中華隊一度落後10分,在不晉級即無法前往東京的壓力下,倒數5秒,他接球、起跳、出手——球進。沒有轟然歡呼,只有隊友的眼神與心跳。那一球,是他籃球生涯中最安靜、也最震耳的瞬間。他坦言:「如果我是正常聽力,也許不會站上國際競技的舞臺。」這句話沒有自憐,而是一種珍惜。 上一屆全障運,新北挑戰男籃五連霸失利,他坦言傷勢拖累團隊節奏:「我少走一步,防守就掉一分;少踩一步,進攻就慢一拍。」體能沒追上來,他沒有否認,也沒有退出。「因為喜歡,所以會一直打下去。」在家庭、工作與訓練間取得平衡,他仍維持每週訓練,保持狀態,只要國家隊召回就能進場。 球場之外,吳啟道是新北市五峰國中的生教組長。身為教師,他站在另一個影響年輕人的位置。他希望以自身經驗陪伴學生走過情緒、自我辨識與成就焦慮等課題,尤其是被認為「不一樣」的孩子。他常告訴學生:「人生不可能一直贏,但如果因為喜歡而持續做、持續進步,那就已經值得。」 體育局指出,身心障礙運動員背後往往凝聚家庭、教練、醫療與隊友等長期支持系統,每一次站上賽場都來自不間斷的鍛鍊與調適。115年全國身心障礙國民運動會在新北舉辦,是展現運動價值與城市包容力的重要契機,期待民眾走進場館,親眼看見身障運動員的技術、速度、策略與韌性,不只感動,更能重新理解運動競技的力量。

人物

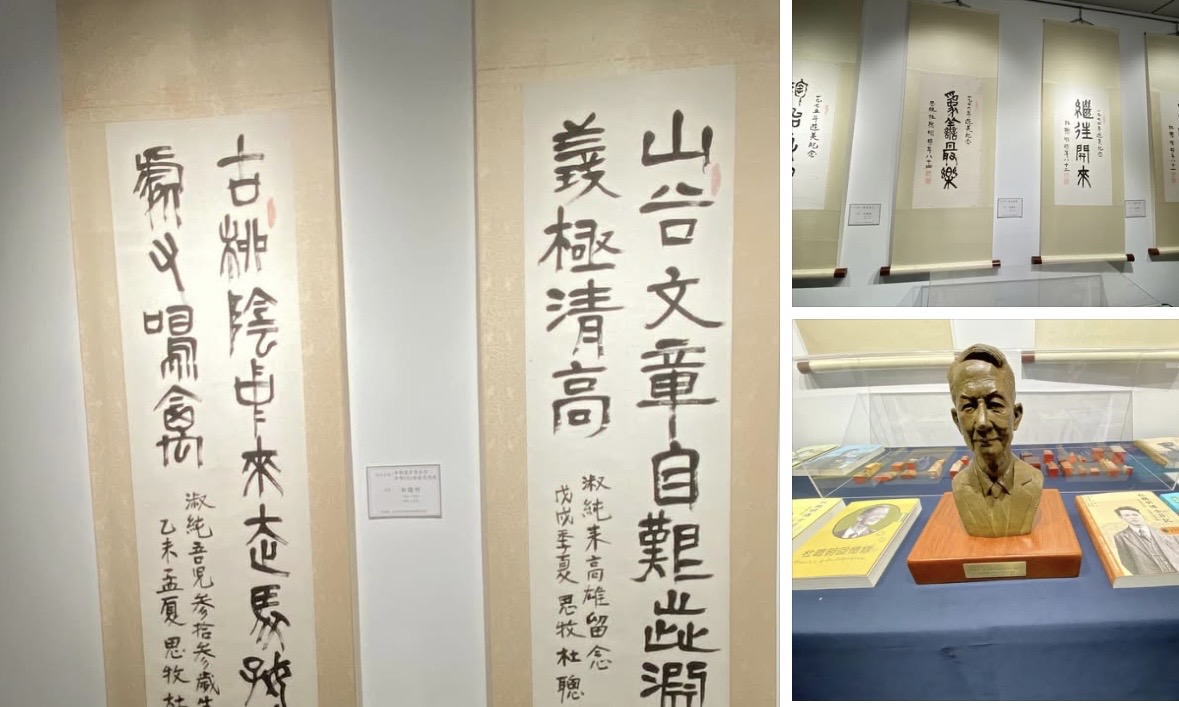

照片為作者提供 【聚論壇左化鵬專欄】「一代醫人」是人們對杜聰明先生的尊稱。他在台灣醫學上的成就,無人能出其右,卻鮮少有人知道他還擅長書法,寫的字有模有樣。 杜聰明先生1893年出生於台北三芝,字思牧,自幼聰穎,是臺灣史上第一位醫學博士,曾任台大代理校長、台大醫院院長,還是高雄醫學院(現今高雄醫學大學)的創辦人。 他有醫師執照,但卻從未幫人問診。他專心致力於三項主題,蛇毒、鴉片及中藥之研究,成效斐然。直到今天,他首創的尿液藥癮檢驗法,仍被國際沿用,獲得國內外勳章不勝枚舉。 杜博士雖生長在日據時代的台灣,卻熱愛中華文化,他年輕時即蒐集各種拓本字帖,尤其是秦代以前的篆書拓本,數十年如一日,勤習不輟。 他八十歲時,在加拿大艾德蒙頓,出版了一本「書道學習錄」,自述心得:他感覺初學者,每喜論筆之良否,其次,論其手腕運行之功力,其實書道是一種全身筋骨及心靈的綜合運動,身心合一,才能寫出中國固有文化及藝術創作。 杜聰明先生最為人津津樂道的是,他年輕時,和同學翁俊明、蔣渭水、攜傷寒桿菌,到北京刺殺袁世凱,要讓復辟的老袁「駕崩」,可惜因戒備森嚴,未能成功。 翁俊明台南人,是第一位參加同盟會的台籍人士,他曾在大陸廈門、漳州、上海行醫,後來,又在香港成立「中國國民黨直屬台灣黨部籌備處」,就是「台灣省黨部」的前身。可惜才五十歲,就英年早逝,他的兒子翁炳榮,曾是中視首任節目部經理,他的孫女翁倩玉,是風靡日本和台灣的演藝人員。 蔣渭水宜蘭人,返台後,一度在大稻埕開設醫院懸壺濟世,他曾經為臺灣寫了「臨床講義」診斷書,說明臺灣之所以成為「世界文化的低能兒」,病因是「智識的營養不良」。因此,他四處演講大聲疾呼,推動各種文化啟蒙運動。 他成立了「台灣民眾黨」。這個黨名,後來被台灣一個醫生柯P沿用,老柯還用這個黨名,參加中華民國總統選舉。蔣渭水也英年早逝,享年才四十一歲。他和翁俊明皆短命,杜聰明比他們多活了半世紀,享耆壽九十三歲。 每當我經過雪山隧道到宜蘭,路過蔣渭水公路,看到這個路名,想起他們三人的際遇,總會唏噓不已。 作者為資深媒體人 ●專欄文章,不代表J-Media 聚傳媒立場。

照片為林世賢臉書截圖 【聚傳媒特約記者陳冠宇報導】「我不是典型的政治人物,我是土生土長、疼惜這片土地的彰化囝仔!」彰化市長林世賢16日正式宣布參選彰化縣長,他以充滿故事性的口吻,回顧自己從一個「救動物」的獸醫師,如何一步步成為「救城市」的市長,並誓言要用這份對家鄉的愛,帶領彰化縣從「薪資墊底」的困境,衝向「綠能AI科技首都」的未來。 故事一:大肚溪畔的「獸醫救人」傳奇,為彰化人爭一口氣 林世賢的政治起點,要從一場「與污染對抗」的戰役說起。1990年代,彰化環境惡化,大肚溪口被垃圾與黑煙籠罩。林世賢回憶,當時他只是一名獸醫師,卻無法忍受家鄉被糟蹋。「彼當陣,我就在大肚溪畔,看著垃圾被一車車倒進河床,再被點燃成漫天黑煙。我心想,我們的下一代,不該再吸我們這一代的髒空氣!」 於是他挺身而出,擔任環保聯盟理事長,成功擋下縣府的填海計畫,為水鳥和彰化人守住了大肚溪口濕地。更特別的是,他成立了全台第一個「野生動物急救站」,救助無數保育類動物,成為首位不是因為「救人」而獲得「表揚好人好事」肯定的傳奇人物。這份「每個生命都應該被接住」的信念,成為他從政的堅實基礎。 故事二:七年七座國家獎項!「不可能任務」證明彰化人實力 為了從根本上改變彰化,林世賢選擇走進體制。他先是擔任縣議員,成功推動《禁燒生煤及石油焦自治條例》,終結了台化五十年來的污染,為彰化人爭取到半世紀的「呼吸自由」。 2018年,在民進黨最艱困的時刻,他毅然投入彰化市長選舉,並在2022年高票連任。他驕傲地說,擔任市長的七年,是他人生最辛苦、也最踏實的七年。 「很多人說『不可能』,但我們用有限的資源,做到了無限的可能!七年七座國家級獎項,通通是扎扎實實換來的。我們證明了,彰化人不是沒有實力,是沒有人帶!」 林世賢團隊用實績說話:將沉寂數十年的「扇庫鐵道」變成獲獎觀光亮點;把荒蕪溪谷變成「石牌坑親水步道」生態綠廊;成功引進彰化第一家百貨公司,帶來43億投資;甚至連「後站立體停車場」都拿下國家卓越建設金質獎。這些成績,讓彰化市成為全國矚目的「小而美、小而強」的城市典範。 故事三:把最好的年歲獻給家鄉,讓彰化成為「科技領航員」 林世賢坦言,他決定參選縣長,是因為看見彰化不能再停滯。「彰化人這麼拚,薪資卻全國墊底,年輕人被迫離鄉。我每次跟企業、老師傅、青年聊天,他們都說:『彰化不是沒有實力,是沒有人帶!』」他將眼光投向國際,多次赴美矽谷考察,並與台大無人載具中心合作,看見了彰化的機會:綠能、製造鏈、傳產能量。他誓言要搭上AI與無人機的浪潮,讓彰化不再只是傳統產業的故鄉,而是能讓孩子驕傲返鄉的「綠能AI科技首都」。 林世賢感性說:「我出生在彰化,也在這裡養兒育女。我願讓孩子的未來,不需要離開家鄉才能找到希望。我願意把人生中最好的年歲獻給彰化。」 他懇請鄉親支持,讓他用這份從大肚溪畔開始的愛,為彰化再拚一次,翻轉彰化!他要讓彰化的下一代,能以身為「彰化人」感到驕傲。

照片取自臺南市政府 【聚傳媒特約記者陳欣如報導】臺南市政府觀光旅遊局邀請作家張耘書及鄭佩雯採集各類職人的生命故事,推出「臺南奇人帶路」,傳達臺南人的生活精神與態度。臺南有數千位原住民市民,其中阿美族人數眾多。丮硠‧瑪那(Kilang‧Manah)擅長製麴,積極推廣阿美族傳統釀造工法,讓原住民飲食文化智慧得以傳承,也能創新應用於現代餐飲。 臺南市長黃偉哲表示,臺南市於2012年設立「原住民族部落大學」(札哈木部落大學),開辦豐富多元的課程。其中由丮硠‧瑪那講授的〈Vayi (阿嬤)製麴室的祕密〉,教導原住民傳統釀造工法,結合理論與實作,已連續六年獲評薦優等,相當熱門。 臺南市政府觀光旅遊局林國華局長表示,丮硠‧瑪那原本教授傳統樂舞及阿美族語,近年改以生活化課程結合語言,教授製麴、醃漬,呈現原住民如何從自然中汲取靈感,為飲食增添風味,等於在廚房用族語說故事。阿美族以野菜文化聞名,食用的野菜逾兩百種,丮硠‧瑪那也帶領學員採集黃荊、刺蔥、馬告、月桃、紫蘇、土肉桂、野薑花等本土植物,運用在料理、釀酒,認識土地的味道,學習和環境共存。 丮硠‧瑪那分享,他來自花蓮縣吉安鄉娜荳蘭部落。阿美族愛吃菜,經常用麴醃漬、保存食物以未雨綢繆,也懂得就地取材,辨識和利用各種製麴的植物。在部落裡製麴和釀造是婦女的工作,家中排行老大的他,從小就得幫忙媽媽整理瓶瓶罐罐,雖然他常為此抱怨,卻也耳濡目染學會發酵的技巧與知識。因工作來到臺南後,不習慣這座全糖城市的甜,讓他一頭栽進釀造世界裡,試著用米麴做出記憶中部落的味道,撫慰鄉愁。 丮硠‧瑪那表示,原在札哈木公園指導傳統樂舞,2007年左右開始有對飲食及族語推展的想法,後來進入社團和學校教族語,整理飲食文化,漸漸自己開課教野菜保存、釀酒等。當學生親手觸摸、聞嘗,說出 tamud(麴)、misaeraw(釀造)、panay(糯米飯)的時候,眼神往往發亮,老人家更是精神為之一振,對小時候的生活侃侃而談。這種重新與土地、文化連結的興奮讓他更樂於分享。如今甚至有人遠從臺東、花蓮來上課。丮硠‧瑪那強調,發酵沒有比例公式,全靠眼到、手到、口到,那不只是料理技術,而是一種生活態度和與自然共處的方式。這些飲食智慧和植物知識是部落文化的根。

照片為作者提供 【聚傳媒左化鵬專欄】忘不了 忘不了 忘不了春已盡 忘不了離別的滋味 也忘不了那相思的苦惱。 寂寞的長巷 而今斜月清照 冷落的鞦韆 而今迎風輕搖 它重複你的叮嚀一聲聲 忘了 忘了 它低訴我的衷曲一聲聲 難了 難了⋯⋯ 聽蔡琴唱老歌《不了情》,歌聲哀惋。我的腦海浮現了一朵花、一個人,他們的姓氏不同,台語的名字都叫「不了」。花是「死不了」,人是號稱「台灣的卓別林」許不了。 「死不了」是一種花,花色鮮艷,繽紛多彩,它的學名是「大花馬齒莧」,又名半枝蓮、松葉牡丹、乞丐碗。花期甚長,每年春末到初冬,長達五個月,花開不停。它的生命力頑強,不管環境再惡劣,只要扦插就能成活,所以台灣人為它取了一個名字死不了,雖然土裡土氣,但也十分接地氣。 一代笑匠許不了,是台灣早期最有名的諧星,他出生在基隆暖暖區一貧戶人家,家裡窮的掀不開鍋蓋來,他一出生還沒有命名,生父母就把他像小貓小狗一樣,送給新竹一位魔術師撫養。魔術師姓葉,幫他取名葉鐵雄,小鐵雄才學會走路,就屁顛屁顛的跟在養父後頭,走南闖北,四處賣藝,他童年時耳濡目染,學會吞火、口技、吹奏樂器、敲打爵士鼓等江湖把戲,十二歲就能登台表演。養父的藝名「葉伯樂」,所以人們也叫他小伯樂。 小伯樂長大了,嘴上長了幾根鬍鬚,他穿上軍服,在干城義工隊服兵役,此時,他逐漸展現了逗人發笑的才藝。退伍後,他立刻被中視延聘,給了他更廣闊的舞台。他和鳳飛飛對演「笑說魔術」,擠眉弄眼,搞笑的才華,吸引了人們的眼球。後來,他又演了台語連續劇「雷鋒塔」,扮演許仙的書僮許不了,這個名字台語發音「苦不完」,從此,他就改了藝名叫「許不了」。 改了藝名後,他突然大紅大紫。參加朱延平導演的「小丑」電影,此片一推出,就萬人空巷,造成一股「許不了旋風」。此後六年,他先後演出了六十四部電影,從民國六十八年到七十四年被稱為「許不了時代」。那時,只要是他掛名演出的電影,都成了票房保證。 人怕出名豬怕肥。當年,南北秀場只要掛上許不了的照片,就能賣座,因此,他也成了黑道眼中的搖錢樹,他經常被黑衣人士,用槍壓著全省到處奔波軋戲,為了提振精神,他染上了毒癮,脖子以下都是針孔,全身潰爛,才三十四歲,就一命嗚呼了。假如不是他早逝,台灣演藝界的故事,可能要全面改寫。 許不了的一生,像流星一般畫過了台灣的夜空。喜劇一場,悲劇一場,鬧劇一場,他把歡樂帶給大家,把眼淚留給了自己。我想起了他的老搭檔鳳飛飛的一首歌:「掌聲響起來」。 孤獨站在這舞台,聽到掌聲響起來 我的心中有無限感慨⋯⋯,好像初次的舞台,聽到第一聲喝采,我的眼淚忍不住掉下來。 作者為資深媒體人 ●專欄文章,不代表J-Media 聚傳媒立場。

照片為作者提供 【聚傳媒林銘聰專欄】台中市大屯社區大學「跨文化走讀-親近大師」講座課程,安排參訪台南麻豆「剪黏大師陳三火老師」。 陳三火老師師承長兄李世逸,為北派剪黏大師洪坤福一脈傳人。父親是寺廟的彩繪司阜,年幼時受其父親影響對剪黏產生興趣。國中畢業後,陳三火即隨年大哥李世逸從事廟宇剪黏工作,從學徒開始學習傳統剪黏工藝。 「剪黏」又名「剪花」,以色彩鮮豔的瓷器「剪」裁成片後,「黏」在灰泥表面,再由藝師進行細部彩繪修飾,集合雕塑、陶瓷、彩繪及鑲嵌多種技巧,更與廟宇文化緊密連結,為臺灣極具特色之傳統工藝。陳三火老師秉持「誠意的敲擊,自然的接受」,順著「天意」隨緣敲擊,繼而開創「以摃代剪」的嶄新剪黏藝術表現形式,作品由傳統半圓雕走向全立體,展現多元的題材及高度的媒材趣味,其富含強烈的動態感及讓人會心一笑的幽默感,不但「摃」出新生命意義,也為傳統工藝開啟更多當代的可能性。 2003年,他利用花瓶的破片塑造了一尊達摩祖師,第一件敲摃式剪黏作品「達摩」因此完成。隨後獨創「以摃代剪」的「敲擊隨緣技法」,並專研剪黏藝術化。2005年即在麻豆開班授課,2006年後成為曾文社區大學固定課程,致力於剪黏創作與教育推廣,至今仍會撥出時間為社大學生上課。 陳老師取得輝煌的成就: 2007年:獲頒「臺灣工藝之家」。 2011年:獲頒「臺南市文化資產保存者」。 2015年:臺南市政府頒發「藝術貢獻終身成就獎」。 2016年:第22屆「全球中華文化藝術薪傳獎」。 2020年:「重要傳統工藝-剪黏工藝」,是國家重要傳統工藝首位剪黏「人間國寶」: 2021年:獲頒「國家工藝成就獎」。 學員們非常興奮的與陳老師互動,也問了很多奇奇怪怪的問題,引發笑聲滿堂,陳老師對每個問題都耐心地回答,滿足大家的好奇心。非常感謝陳老師的熱誠接待與解說,學員們收穫滿滿,驚訝連連,離開時仍然意猶未盡。 高度致敬於文化傳承的每位大師﹗ 作者為洪霞文化交流協進會執行長、霧峰林家第九世 ●專欄文章,不代表J-Media 聚傳媒立場。

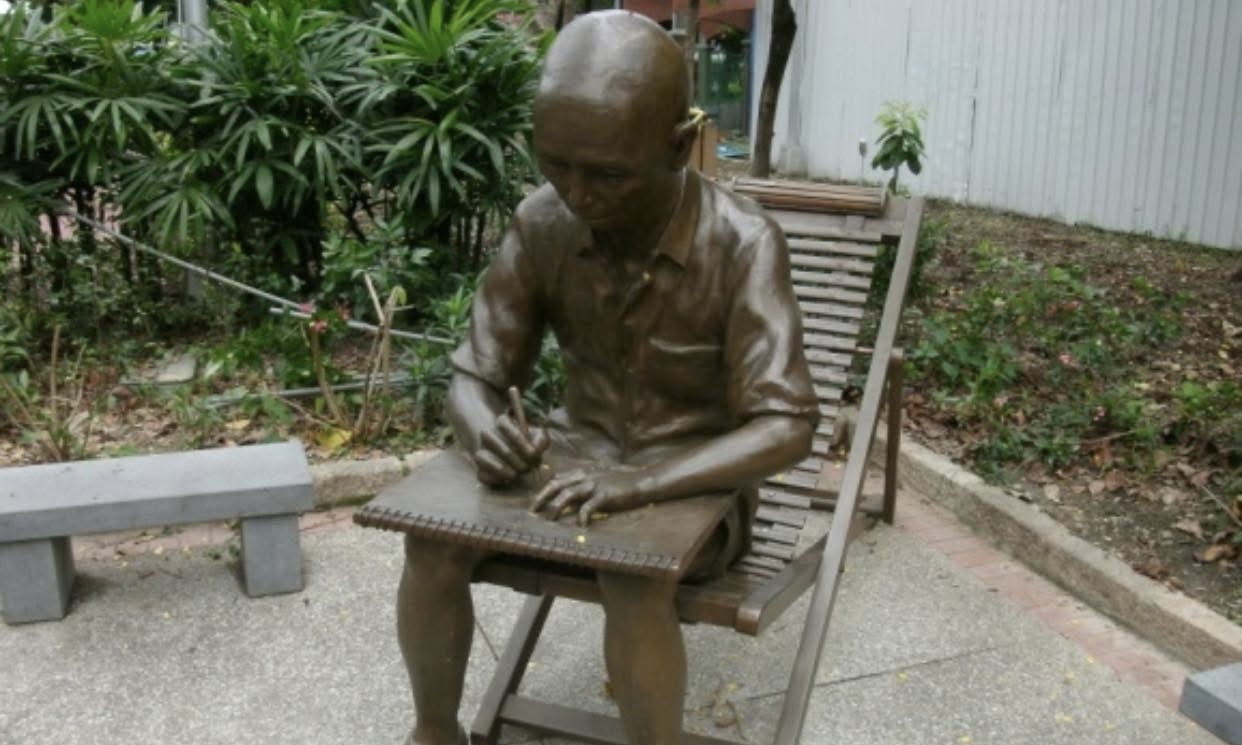

照片為作者提供 【聚傳媒左化鵬專欄】好友「望春風電子報」社長葉東舜,邀約十多位媒體朋友,參加「最強志工導覽」葉倫會導覽的淡水河遊河趣。回程途中,在大稻埕公園,見到「望春風」作詞人李臨秋的塑像,他內心狂喜,激動不已。 葉東舜博士,一面咬著迪化街店家禾溢承劉老闆送來的潤餅,一面哼著「望春風」的歌曲,向作詞人李臨秋致敬。 「午夜無伴守燈下,春風對面吹,十七、八歲未出嫁,見著少年家,果然標緻面肉白、誰家人子弟?想要問伊驚歹勢,心內彈琵琶⋯⋯」。 李臨秋是台灣著名的歌謠詞人,一生創作八十多首知名的歌曲,最知名的就是「望春風」,這原是描寫天下懷春少女,想望愛情的心聲。不料,戒嚴時期,卻被以淫詞艷曲為由禁唱,他被禁唱的還有一首名曲「補破網」。 黨外運動風起雲湧的年代,有幾首台語歌謠傳唱街頭,除了望春風、補破網,還有「黃昏的故鄉」「望你早歸」以及「媽媽請妳也保重」⋯,這些歌都被毫不留情查禁。民國八十年,青年歌手「豬頭皮」,將這些查禁歌謠,歌名各取一字,另編新曲「望花補夜」,望是望春風,花是雨夜花,補是補破網,夜是月夜愁。新曲一出成了街頭戰歌,傳唱一時。 李臨秋出生在日據時代,家境小康,除了喝點小酒,無不良嗜好,民國六十八年辭世。輓聯寫著:「望春風,傳情、傳族聲、傳萬世」 「補破網,補情、補民心、補人間」。 作者為資深媒體人 ●專欄文章,不代表J-Media 聚傳媒立場。

照片取自Youtube虎豹小霸王主題曲 【聚傳媒蔡詩萍專欄】勞勃瑞福過世了。太座傳賴給我,說他年輕時好帥啊!我在大阪深夜,讀這訊息,心頭繚繞。好萊塢的確是夢工廠。強勢的好萊塢,製造了許多大明星,但並不是每個大明星,都能一直保持自己夢想的能量。 剛過世的勞勃瑞福,在我心目中,無疑是大明星且能畢生維持造夢的能力。 我對勞勃瑞福的電影印象,跟很多人一樣,在我還蠻小的年紀時,看了《虎豹小霸王》,身為逃亡被通緝的罪犯,他跟保羅紐曼,兩人完美搭檔了一部成功的亡命美學電影,片中那一段兩位男士與女演員凱薩琳露絲在微雨中騎單車,音樂響起,raindrops keep falling on my head......我深信許多在那年代,電影影響很深的年代,都在自己腦海中註記了一輩子的畫面。人生或許無奈,但片段的幸福,片段的美好,可以在你手上..... 後來,我還看了《往日情懷》、《遠離非洲》等等他主演的電影,當然也看了他執導的《凡夫俗子》。 他的帥,掩映不住他的才華,演而優則導則製片的生涯,在好萊塢已經很出類拔萃了,但他最令我心儀的,是他製造了更大的夢想:創辦了「日舞影展」,在他所熟悉的好萊塢商業舞台之外,推動了獨立製片的平台,讓更多對電影充滿熱情的人,得以在另一個平台上做夢,孵夢,並完成夢想。 這才是他真正了不起的地方。而我也從未料到,在我進台北市文化局服務的第一年,「日舞影展」就來到台北找我們合作!很酷吧! 人都會老,真的,尤其像勞勃瑞福這樣的顏質取勝的大帥哥,一旦老了,總令人更加為他唏噓,相形之下,沒那麼帥但非常有味道的保羅紐曼,就耐老多了。 可是,那又怎樣呢,我們都要在人生的軌道上,經歷線性的階段,從生到死,從年少到老邁。老令人嘆息,但誰能避免?!真正值得我們追問的是:我們有沒有老出自己的價值呢! 我喜歡勞勃瑞福,我尊敬勞勃瑞福,在天賦的帥之外,他走出了自己可以堅持,可以賦予意義的人生。願他安息,願我們都能在自己的年輪裡,刻下自己的印記。 作者為知名作家、台北市文化局長 ●專欄文章,不代表J-Media 聚傳媒立場。

照片取自嘉義市政府 【聚傳媒特約記者陳欣如報導】嘉義市是棒球的原鄉,嘉農棒球隊曾經威震甲子園,寫下屬於臺灣、屬於嘉義的傳奇。為了紀念這段歷史,嘉義市政府將8月21日訂為「嘉義市棒球日」。21日以「棒球原鄉 經典傳承」為主題,延續嘉農棒球隊當年威震甲子園的榮耀與精神,由黃敏惠市長頒發民生國中李文傳教練「終身成就獎」,肯定其多年來對嘉義市棒球的卓越貢獻。李文傳教練更分享他與棒球路上的「貴人」,黃敏惠市長父親黃永欽省議員過往互動點滴,溫暖而感人。 嘉義市長黃敏惠表示,臺灣的國球是棒球,而棒球的原鄉就在嘉義。棒球不僅是一項體育運動,更是一股教育力量,對臺灣的經濟發展、國力提升與人才培育,都有深遠的影響。電影《KANO》將嘉義棒球的光輝歷史搬上大銀幕,讓更多人認識這座城市,讓嘉義市成為無數棒球迷心中的朝聖地。中央噴水池的吳明捷雕像,象徵著嘉義堅持到底、永不放棄的精神,這就是KANO精神,也正是嘉義市代代相傳的堅韌信念。 黃敏惠市長指出,曾經是兄弟象隊關鍵戰力的李文傳教練,不僅以投手身份拿下隊史首場勝利,更在業餘時期揮出隊史首支全壘打,寫下輝煌紀錄。退役後回到故鄉嘉義,擔任民生國中教練,投入基層棒球教育,傳承寶貴經驗。李文傳教練用實際行動詮釋了「苦練決勝負,人品定優劣」,棒球不只是競技項目,更是一種人格的養成、一種團隊合作的精神,以及一種面對困境時堅持不懈、不畏挫折的態度。期待藉今日「嘉義市棒球日」,再次突顯棒球運動對嘉義市的影響,表彰運動典範,讓屬於嘉義市的KANO精神不斷傳承。 黃敏惠市長強調,嘉義市府未來也將持續投入資源,提升國中小基層棒球團隊經費,同時積極改善運動場館軟硬體設施,為孩子們打造安全完善的訓練環境,培育更多優秀棒球人才,讓嘉義棒球不斷向前邁進,創造更多屬於嘉義與臺灣的棒球傳奇。 李文傳教練表示,棒球是他一生的志業,KANO精神是他的使命,球場是他第二個家。即使退休,仍將持續為嘉義市基層棒球努力奮鬥,不忘初心。李文傳教練也特別分享他與黃敏惠市長父親黃永欽省議員的互動,溫馨而感人。李文傳教練提到,他年幼失去父母,當時黃永欽省議員正是垂楊國小棒球隊的領隊,也是家長會長。黃永欽省議員看到年幼的李文傳教練身體單薄,時常買營養品、運動鞋給他,鼓勵他要好好練球,讓李文傳教練感受到如父親般的溫暖。心中也決定要好好練球,打出成績,也因此總是督促自己當別人休息時,自己要更刻苦練習。感謝黃永欽省議員成為他棒球路上的貴人,也感謝他的家人一路以來的支持,讓他能投入棒球志業。

照片為檔案照片 【聚傳媒特約記者陳冠宇報導】從學生時期起就積極參與活動主持、表演與應援演出,藝人林倪安一路走來斜槓多職,不僅累積了豐富的現場經驗,也逐步打造了屬於自己的人脈與資源。充滿想法的她,經過多年努力之後,還成立了個人公關活動公司與服裝品牌。 林倪安說,從舞台到場控,從前台到幕後,一步一腳印地累積經驗,也在過程中摸索出自己真正喜歡的方向。公關活動公司成立後,她與團隊承接過許多品牌活動、生日派對、企業尾牙與春酒專案,從舞台搭設、音響燈光、流程設計,到主持人、dancer、show girl、表演嘉賓的安排,甚至是贈品挑選與現場應變,全部都得一一確認、反覆開會溝通。 她笑說:「大家都戲稱我們像『飯局專家』,很多案子不是一兩次會議能敲定的,為了確認細節,我們常常跟廠商吃好幾次飯、跑現場、一起熬夜對流程,才能把一場活動辦到讓大家都滿意。」 雖然過程辛苦,但她也因此認識了來自各行各業的朋友,更體會到合作與信任的可貴。她提到,尤其是在疫情那一年,公司幾乎零收入,是許多長期支持的廠商與夥伴持續相信她,才讓她咬牙撐下去。「那時候真的有想過放棄,但也覺得,如果這段時間我都能扛下來,那未來應該沒有什麼過不去的。」 這段過程,也成為林倪安最近推出新歌《Home Run to the Sky》的創作靈感來源之一,用音樂記錄自己的人生體悟。「其實一開始只是單純地想多參與、多學習。」 身為資深棒球迷,林倪安經常從棒球比賽中獲得力量:「棒球的魅力就是,你永遠不知道什麼時候會逆轉,就算前面失誤了很多次,只要還願意站上場揮棒,就還有機會打出全壘打。」 她說,自己不是一開始就有光環的人,但正因如此,每一次合作、每一場活動的完成、每一首歌的發表,對她來說都格外珍貴。「我很感謝願意支持我的每一個人,也謝謝那些在低潮時還願意陪我撐下去的廠商與朋友。這些經歷,讓我更確定自己不能輕言放棄。」 現在的林倪安,持續在人生的不同領域努力耕耘。她說自己還在學習,也還在路上。為了讓自己在創業和專業能力上更加扎實,她在成立公司時,也曾到台灣大學進修管理碩士學分班,系統性地學習品牌經營、行銷企劃與組織管理等相關課程,希望把現場累積的實務經驗,轉化成更有架構的知識與視野。 她也分享,如果能透過自身經歷或創作,鼓勵到一些正在低潮中努力生活的人,那就是最值得的事,「有時候我們只是想辦法撐過去,但那一刻的堅持,可能就是下一次全壘打的起點。」