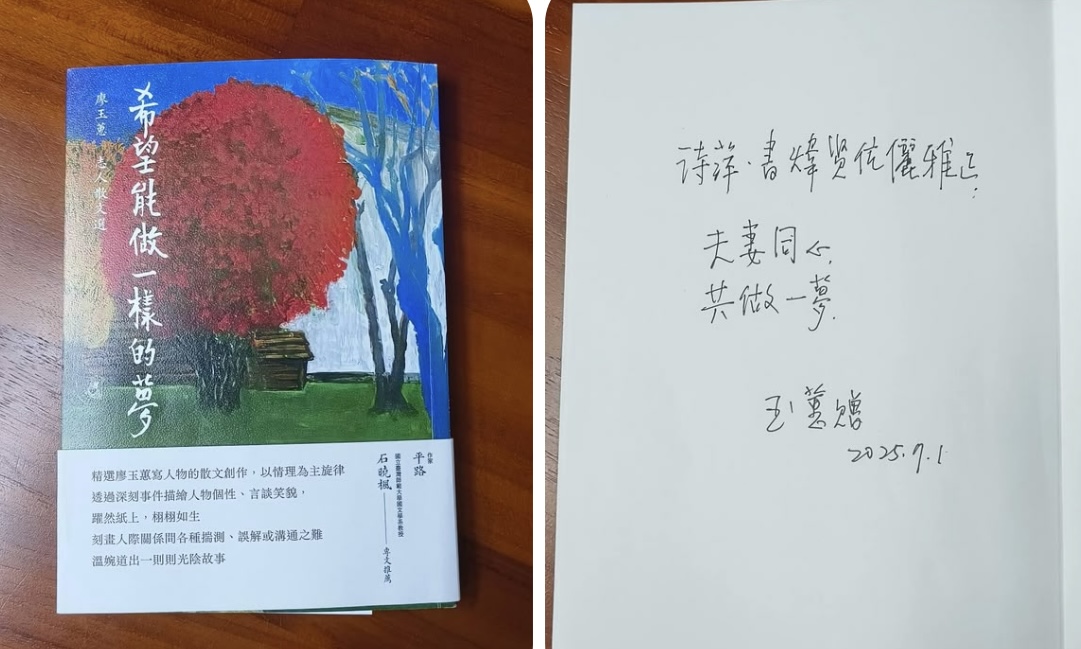

照片為作者提供

【聚傳媒蔡詩萍專欄】我喜歡讀朋友寫的書。讀他們在我認識接觸的面向之外,透過文字所展現出來的另外面貌。

比方說,我知道廖玉蕙教授是一位好老師;比方說,我知道廖玉蕙評審起文學獎往往一言九鼎;比方說,我知道廖玉蕙中年之後對生活有著很不一樣的體悟,等等。但,若不讀她的文字,我不會知道更多,關於「作家」「教授」之外的「廖玉蕙這個人」。

算幸運,我大概也是她每回出新書時,會致贈一本的朋友之一,於是,我也就時不時的,有機會拜讀她的書,認識她的人,也進而得以經由她的文字書寫,認識我輩中人,到底「可以成為怎樣的自己呢?」

廖玉惠有她溫柔敦厚的一面,不然她不會那麼喜歡觀察週遭的親朋好友;廖玉蕙有她擇善固執的一面,否則她不會在書寫時總有些春秋之筆的淡淡褒貶寓意其中;廖玉蕙有她中文系出身的底蘊,我們在讀她文章之際,很容易忘掉這點,因為她早把中文的辭藻巧妙融入字裡行間;廖玉蕙亦有她刻意成為散文家的自許,她擴張了散文的地圖,讓散文在人情世故裡悠遊,又在論理抒情中自由擺盪。

散文易寫,卻難功。

任何人都可以起筆寫散文,但「散文家之名」可不好當:詩人出手,往往意象黏稠;小說家出手,易流於枝節龐雜;學者動筆,概念先行,散文太枯太乾;而以散文家自傲者,又可能趨於刻意成一家之言,自己風格或有之,讀者讀來卻未必輕鬆。

廖玉蕙的散文,頗能在這些關卡中,獨闢蹊徑,從容不迫。

她的新書《希望能做一樣的夢》,在作者廖玉蕙的大名旁,還特意加了一個副題「志人散文選」。

顧名思義,她的企圖很大,散文不僅可「志人」,亦可「敘事」亦可「議論」,當然更可以「抒情」。

廖玉蕙平日的書寫量頗為龐大,我從她勤於筆耕臉書大概可以猜出她的寫作量,寫作量要大,就不可能視野拘泥,觀點單一。寫作量要廣泛取材,這作者就必須興趣多樣,興味昂然,對人生充滿好奇,不知老之將至,是把寫作當成一輩子志業的必要,隨時間而順流,而沿途駐足,而隨興處之,這是散文家該要有的自我期許與自我勉勵。

廖玉蕙還有一項特質,是我在為數不多的相處裡(多數是在文學獎評審裡),以及為數較多的閱讀臉書文字時,所注意到的:她自帶一種在肅穆的表情下時不時穿透而出的幽默感。

的確,廖玉蕙不太講話時,表情蠻嚴肅的,不信你以後有機會觀察一下!?

可是,唯其如此,她的幽默便顯現出她的智慧與靈巧,這也是為何她總可以在評審過程中,扮演一言九鼎的關鍵性角色吧!

我不騙你的,翻開這本《希望能做一樣的夢》,她為人女,為人妻,為人母,為人師,為人友,處處可以看到她的認真,但認真的同時,她又能極為懂事的,設身處地的自我調侃,替人找下台階,這不僅是智慧,甚且是我們人到中年,乃至初老之際,必然要學會的生活哲學吧!

我喜歡這本散文集,細細碎碎,卻喚起我們對週遭人事的感知能力,那些父親母親的瑣碎嘮叨,那些夫妻之間的小事情結,那些子女在我們日常裡的小情小緒,我們終有認知其為我們生命之美好的一天,只希望這些認知不要太遲被我們認知,只希望廖玉蕙的散文能提醒你我:希望能做一樣的夢,是多麼美好的美好的人際小確幸。

作者為知名作家、台北市文化局長

●專欄文章,不代表J-Media 聚傳媒立場。