照片為記者拍攝之除夕圍爐 【聚傳媒特約記者賴御文報導】已婚女兒除夕或大年初一不能回娘家?有什麼禁忌?這種習俗到底有沒有根據? 已婚女兒回娘家,在古代稱為「歸寧」,中華傳播管理學會的「歷史查假計畫」查找文獻發現,現在可以找到歸寧二字的最早記載是《詩經. 周南.葛覃》。周朝已有的這首詩寫著:「害浣害否,歸寧父母。」意思是哪些衣服要洗?哪些衣服不用洗?趕快處理完我就要回家看望父母了。 由此可見,歸寧的歷史悠久。值得一提的是,「寧」這個字是象形文字,上為房屋,中有器皿,表示「有吃有住,豐衣足食」,引申為安寧。歸寧,就是回家讓父母安心,唐朝孔穎達就認為,歸寧是「既當夫氏,仍得歸安父母」,「不忘孝」。唐德宗甚至還指定九月九日是「女兒節」,父母要接女兒歸寧。日本從唐朝學到許多禮俗,女兒節可能也是其中之一。 古代禮制對貴族的歸寧之禮才有記載,因為是貴族,難免鄭重繁複。更何況,古代貴族之間的婚嫁多為政治聯姻,婚姻涉及兩大家族甚至兩個諸侯國之間的同盟,歸寧更是大事,象徵對同盟關係的重視與否,所以要盛大安排。 民間要效法貴族歸寧很不容易,為了節省起見,往往選在娘家有喜慶或節日時歸寧,以免特別設席的麻煩。有的地方就直接選在新年,例如上海的《金澤小志》就記載:「回門,儉者率以新年為期。」回門是歸寧的另外一種說法。 有的地方選在過年歸零,有的地方居然說大年初一歸寧是犯忌,例如《濰縣志稿》:「初一則犯忌。」 為什麼大年初一回娘家會犯忌?相較於沒有根據的民俗信仰之說,這一則歷史故事或許才是真正的原因:唐朝名將、後來因功被封為西平郡王的李晟,看到嫁到崔家的女兒在大年初一歸寧,他勸說妳已出嫁,婆婆在家,妳這時應該幫忙在家準備酒食,款待賓客。於是不讓女兒進門。 原意是大年初一夫家訪客多,出嫁的女兒應該先在夫家幫忙婆婆。李晟的態度其實呼應了《詩經》的內容,已婚女兒忙完婆婆或是夫家的事就可歸寧。 如果除夕或是初一要幫忙婆婆,只好初二或之後再回娘家,這樣的習俗在宋朝就已存在。南宋的《江陵鄉野錄》記載「今鄉俗皆以正月二日、四日、六日歸寧父母,若父母已歿,則於三、七日寧於兄弟。」這個鄉俗還包括父母還在則偶數日歸寧,父母不在則奇數日歸寧。 由此可見,古人對已婚女兒在除夕或大年初一回娘家的考量是很務實的,沒有什麼風水禁忌。相較於以前是傳統父系社會,男主外、女主內,大家庭事務繁多,婆婆確實需要人手幫忙;現在則是小家庭為主,而且性別平等,女性自己有一片天,不必再以夫家為主,只要願意,隨時都可以回娘家歸寧。

焦點新聞

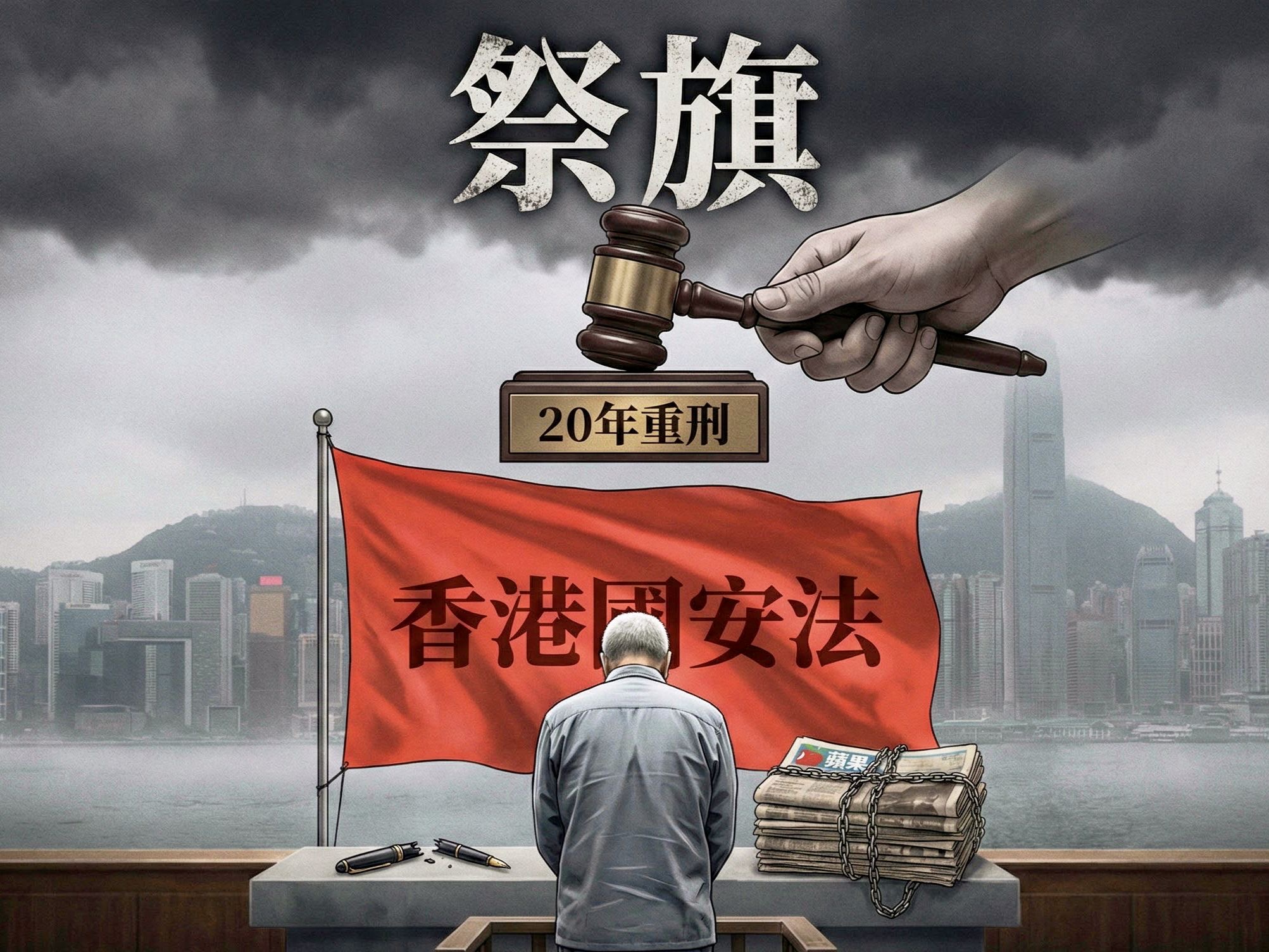

圖片為作者提供 【聚論壇李宗衡專欄】2026年2月9日,香港西九龍裁判法院正式宣判:壹傳媒創辦人黎智英(78歲),因涉及《香港國安法》下的「串謀勾結外國勢力」及港英年代遺留的「串謀發布煽動刊物」等罪名,被重判入獄20年。這是《港區國安法》實施以來刑期最重的案件,對於一名年近八旬的長者而言,這20年的判詞無異於一份「獄中終身」的政治指令。黎智英案的定讞,標誌著北京透過這部「代工」法律,正式完成了一場針對香港舊時代價值的終極「祭旗」。 這場祭典的祭品,早在2019年街頭煙硝未散時就已備好。黎智英的罪,本質上不在於他具體做了什麼,而在於他的存在本身就是對威權的挑釁。 在中共眼裡,黎智英經營的《蘋果日報》曾是香港最響亮的雜音。這不只是一份報紙,而是一個「外部勢力」滲透、動搖國本的槓桿。 既然舊有的香港法律「治」不了這顆硬蘋果,北京便直接在2020年空降《香港國安法》。這部法的誕生,本質上就是為了處理像黎智英這樣不肯低頭的指標性人物。 這場審判的過程,就是一場披著普通法外衣、實則運行中共政治邏輯的「洗稿」演練。「名為香港國安法,實為北京生死簿。」,是中共國安邏輯對港法治的「外科手術」。 這20年刑期的湊法,展現了極高的政治藝術:將正常的國際採訪定義為「勾結」,將報紙社論定義為「煽動」。法官在法庭上字斟句酌,但背後的指揮棒卻遠在北京城。這場祭旗的目的不在於說服世界,而在於向香港各界展示:法律已經變成了權力的「政治手術刀」,誰不聽話,就切除誰。 黎智英判刑20年,完成的是對香港社會心理的徹底重塑。這不是司法裁決,而是政治清算。它並非用來處理間諜、恐攻或武裝叛亂,而是用來重新劃定「思想邊界」。在這套邏輯下,言論不再是公民權利,而是一種必須接受政治審查的行為;新聞不再是公共監督,而是一種隨時可能被定性為「危害國安」的風險活動;思想本身,則被要求與政權保持高度一致。 當社會最強硬的異見者都被關進深牢,中間派與溫和派會迅速縮回殼裡。沈默不再是金,而是唯一的護身符;噤聲不再是退縮,而是唯一的生存權。 20年的重刑產生了一種「恐怖螺旋」。它讓所有人明白,在國安法面前,沒有「比例原則」,只有「政治站位」。這種法律的不確定性,迫使整座城市進入自我審查的極致。 這20年的重刑,名義上是讓黎智英伏法,實際上是讓剩下的香港人看懂:順我者昌,逆我者「國安」。當法槌聲遠去,這座城市最響亮的「噪音」消失了,取而代之的是一種整齊劃一的死寂。 黎智英坐牢,並沒有讓社會更穩定;相反地,它證明了一件事:當一個政權需要動用模糊而無限上綱的法律,來對付一名手無寸鐵的媒體人時,真正感到不安全的,其實是權力本身。 歷史終究會記錄這一刻。記錄一部法律如何從「國家安全」之名,演變為箝制言論、思想與新聞自由的工具;也記錄一個老人,如何因為拒絕噤聲,而被送進牢獄。 在那份紀錄裡,黎智英的名字,會被標註為「政治犯」。而《港區國安法》,不會被記住為法律,而是一個時代對自由最赤裸的恐懼。 作者為資深媒體人、中國文化大學政治學系博士候選人。 ●專欄文章,不代表聚傳媒J-Media立場。

圖片為作者提供 【聚論壇李宗衡專欄】在台灣超高齡社會的2026年,我們正面臨一場無聲的家庭戰爭。65歲以上人口已達467萬,佔比20.06%的紅線早已被踏破。最脆弱的80/50(80歲的爸媽照顧50歲的小孩)家庭正成為系統性弱勢的縮影,核心估計達3萬至4萬戶。 這些父母平均每天負荷13.6小時、持續9.9年,那是長達十載的生命透支。政府若繼續玩弄長照點數的數字遊戲,這群家屬將被永久釘在名為「天職」的十字架上,獨自承受這場制度性的活埋。 松山劉奶奶事件是這場野蠻制度下最血淋淋的證據。時年79歲的老母親照顧癱瘓兒整整53年,最後用膠帶捆綁其口鼻致其斷氣。案發後警察與法醫驚覺,孩子身上竟然連一處褥瘡都沒有。這背後是半世紀以來無數次翻身、擦拭、按摩的極致執著。她用那雙佈滿老人斑的手,硬生生擋住了死神的侵蝕,展現了人類文明史上最沈重的母愛。最後用那捲來了斷一切的膠帶,是她對這座冷血社會發出的最後呐喊。她恐懼自己老死時,孩子會痛苦而無人照管。 這正是賴清德總統必須動用《憲法》高度發動大赦的時刻。大赦在台灣憲政史上極其罕見,其法律要件在於針對「特定種類」的受難者進行集體救贖。根據《憲法》第40條與《赦免法》第2條,總統應將80/50家庭擬制為制度受害者,透過行政院提案並經立法院同意,簽署這份大赦令。這場大赦的必備條件是行政與立法的最高共識,目的是將照護義務從這些老人的肩膀上法律性地撤除,改由國家全面接管,終結這場漫長的照護刑期。 為何「大赦」比「特赦」更公平?對象從「個人」擴展至「類別」。 特赦(憲法第40條、赦免法第3條):僅針對「特定受刑人」。這常被批評為「恩賜」或具有高度選擇性(例如:為什麼只救這位阿嬤?其他同樣絕望的家屬呢?)。 大赦(憲法第40條、赦免法第2條):針對「特定罪行」行使。如果總統發布大赦令,只要符合「因長期照顧壓力導致特定刑事案件」條件的家庭,不分個案均受惠,這才是真正法律意義上的齊頭式平等。 大赦是使「罪行宣告無效」,未起訴者追訴權消滅。它承認這些行為在特定的社會困境下,不應被法律視為罪惡。 「大赦」具備更高的公開性與民主參與;「特赦」由總統命令行政院轉令法務部執行即可,相對封閉。但「大赦」的法定程序極其嚴謹且必須公開由行政院提案,經行政院會議議決通過。必須送交立法院審議並經全體立法委員表決同意。 這意味著這份「大赦令」必須經過民意的充分辯論,讓全台灣社會共同承認「國家在長照制度上的失職」,這種公開性與集體共識是單一特赦無法比擬的。 大赦通常發生在社會劇烈變遷、法律趕不上現實的時刻。將「80/50家庭」納入大赦範圍,是在司法層級強制啟動「社會制度補償」。範圍更大,不只是救一個阿嬤,而是讓所有被長照壓力壓垮的家庭,在法律上獲得一次重生的機會,並倒逼政府修正《社會救助法》等配套措施。 執行的刀口必須精準灌注在2026年1,106億元的長照預算中。政府應強制徵用全台公有閒置空間與退場學校等,24小時提供實體床位並收管,讓家屬回歸正常生活。 這場大赦能否通過,考驗著執政者的氣魄,更考驗著在野黨的良知。如果在野黨僅因政治算計而杯葛這項人道大赦,他們必須為未來每一樁發生在老舊公寓裡的悲劇,負起共同謀殺的政治責任與道德債務。 賴總統,這張大赦令是您身為醫師總統最不可磨滅的人道勳章。大赦的力量在於集體救贖,這份關懷能化為凝聚國民、跨越政壇紛擾的強大共識。歷史會記得是誰在2026年拆掉了這座建立在老人枯骨上的野蠻標示。 請發布大赦,讓國家接手這場半世紀的重擔,讓每個家庭在海嘯襲來時,不必再親手了斷摯愛。這把火已經燒到門口了,您是要做救人於水火的領袖,還是看著地獄燒完的觀眾? 作者為資深媒體人、中國文化大學政治學系博士候選人。 ●專欄文章,不代表聚傳媒J-Media立場。

照片為記者拍攝 【聚傳媒特約記者陳冠宇報導】不少民眾都喜歡吃滷味,但是又擔心健康。營養師指出,相較於高油高炸的鹹酥雞,滷味確實比較健康,熱量也相對較低,儲值之外,如果可以遵守二多二少,就不會形成身體負擔。 很多營養師指出,滷味要吃得健康,關鍵在於「怎麼選、怎麼吃」。專家建議掌握「二多二少」原則:多吃原形食物、多選蔬菜;少吃油炸品項、少淋滷汁。滷汁往往是鈉含量的主要來源,不僅應減量,最好能避免食用滷汁本身,以降低身體負擔。 眾所周知,滷味的靈魂在於滷汁。理想的滷汁來自天然食材與中藥材的層次搭配,而非單靠醬油提味,或仰賴化學添加物。真正好的滷味,即使不額外淋香油或各式沾醬,也能吃出食材本身的風味,吃完後不易感到口渴或油膩。 在新北市三重地區開業三年多的【Loo Vii 擄味滷味】分享滷味要吃得健康的關鍵,第一優先是天然,以中藥材配方熬製滷汁,不添加化學調料與人工色素,也不使用味精調味。業者表示,好的滷味是自家人跟親友都可以放心吃,希望在享受滷味風味的同時,不要造成身體健康的負擔。 【Loo Vii 擄味滷味】分享自家滷味重視食材的新鮮度,堅持不淋醬料、香油,不需過度辛香料就好吃,只有依顧客的需求加點蔥花或者是自家炒的酸菜。他們家的產品冷吃、熱吃皆適合,冷滷的食材在天冷時顧客要求加熱時也不會影響本身的風味。 曾有慢性疾病顧客分享、需要特別留意鹽分與糖分攝取,過去常在食用坊間滷味之後而感到身體不適,卻又難以抗拒對滷味的喜愛。直到嘗試了【Loo Vii 擄味滷味】後,才發現原來有吃起來相對清爽的滷味,因此成為固定顧客。 此外,外食族普遍關心蔬菜清洗與食品安全問題,卻往往只能「眼不見為淨」。【Loo Vii 擄味滷味】表示,他們不只對顧客看得見的店面整潔很在意,對顧客看不見的食材處理流程更是相當重視,例如蔬菜在烹調前均經過清洗與挑選,希望讓消費者在選擇外食時,能夠多一分安心。 值得一提的是,為了服務素食者,【Loo Vii 擄味滷味】也提供全素的滷味,從準備到滷煮,都與葷食分開,讓素食者可以放心食用。 在健康意識逐漸抬頭的趨勢下,滷味不必然成為重口味的同義詞,兼顧美食與身體負擔,正成為消費者與業者共同關注的新課題。

圖片為佛光山人間通訊社截圖 【鄭功明投稿】 壹、迷霧散盡時,我終於看見: 宇宙, 只是覺性中的一場投影。 人間, 是我們最深沉、最久遠的一場夢。 地獄受苦雖長,人間入戲更深。 朋友, 我想把你一直忽略、 卻其實深藏在心底的真相告訴你: 你所謂的「現實」, 從來不是一個獨立存在的世界, 而是本來清楚的覺性之中, 一場被誤認為真實的夢境。 佛法中稱之為「本覺」、「法身」,或名「原始佛」。 它非創造宇宙的神,也非虛構的傳說;而是一切世界、時間與「我」顯現之前,本自清明、常寂、無生無滅的覺性。 宇宙並非某個時刻「被造出來」,而是在這覺性中,由一念微細的誤認而顯現。 《楞嚴經》說: 「覺非所明,因明立所。」 覺性本來圓滿, 卻因一念「想要看見」, 原本不分內外的一體覺知, 暫時分化為「能見的我」與「所見的境」。 就在這一念之間, 世界出現了。 這不是創造, 而是投影。 原本你是整張銀幕, 卻在那一刻, 把自己誤認成了銀幕中的角色。 於是, 心識如同一部高速運轉的投影機, 將內在的覺知狀態, 不斷顯現在名為「宇宙」的畫面之中。 所謂外在的十法界 從地獄到佛法界, 並非自外而來的世界, 而是每一個人自己的覺性, 在不同迷悟程度下, 所顯現出的層層境界。 你必須明白, 這一切其實是 「自己變現給自己看」。 所有的眾生與你, 本是同一個圓滿佛性; 只因一念無明, 才在夢中分出了 你、我、他。 這裡所說的「夢」, 指的正是此刻 這個正在讀這段文字、 正在思考、 正感覺「活著」的你。 就像你昨晚在夢中, 也曾真切地感覺到冷熱、悲歡; 但在醒來那一秒, 夢裡的你與萬物, 瞬間了不可得。 當下的現實, 本質也是如此。 在這場宏大的夢境裡, 我們執著於自己變出的幻象; 因緣牽引, 交織成因果與業力。 然而, 當你回歸本來的佛性, 徹底從這場 「人間大夢」中醒來, 你會驚覺 原本, 無一物。 沒有受苦的眾生, 也沒有獨立存在的你我。 一切的紛擾、輪迴與掙扎, 都只是 同一個覺性在遊戲, 同一個本原在投影。 我們, 從來都是同一個。 內在感應, 形成性格、思維與心境(正報); 外在感應, 投影成所經驗的環境與際遇(依報)。 世界如夢, 卻非亂夢; 夢境雖幻, 因果不空。 眾生正因看不見這一點, 才在夢中生起三種深層迷惑: 一、空間的無窮。 空間並非容器, 而是心念向外延展的認知邊界。 心中具足何種狀態, 眼前便顯現何種世界。 二、實體的堅固。 物質之所以看似穩固, 只是心識自動補幀, 將剎那生滅誤認為連續不變。 當對「我」的抓取稍歇, 便能照見 內外、主客、你與世界, 只是覺知中的分別假相, 如冰融海, 界線自然消失。 三、夢境層層疊。 一念接著一念, 執著又生執著, 投影因此層層加密。 許多所謂的「覺醒」, 往往只是從較粗的夢中醒來, 卻又落入另一層更細微的夢境。 若不能回光返照, 看見這一切本是覺性之中 自編、自導、自演的一場戲, 眾生便只是在不同層次的夢裡 不斷輪轉。 而我們, 已經演得太久了 久到忘了自己, 本來就是那張 承載萬象、 卻從未生滅的銀幕。 心靈三層夢境 四土境界 人生,為何如此牢不可破? 佛陀早已說得清楚: 我們其實在三種不同層次的夢裡輪迴。 這三個夢境,正對應佛法所說的「四土境界」, 形成一幅宇宙級、心靈級的生命地圖。 接下來,我要讓你看到 這張地圖如何在你的生命中運作。 🥉 第三層夢(執著的粗夢) 煩惱:見思惑 境界:凡聖同居土(內外十法界交織處) 這是最粗重、生死流轉的夢, 也是眾生最感真實、最難醒來的一層。 在此,內在「六凡法界」與外在環境長時共振,使你 把身體當成「真正的我」, 把成敗當成實有。 無論是天界的耽溺, 或人間的焦慮, 皆只是幻相的不同樣貌。 一切苦樂之所以如此逼真, 是因為你被執著牢牢綁住。 這些執取,正是夢境運轉的電力: 熏習越深,夢境越實, 外在法界的束縛感也就越難擺脫。 【心靈動態實景:見惑的爆破感】 見惑, 如支撐夢境世界的鋼鐵支架。 當「見身為我、見境為實」時, 內在心行隨頻率高低, 感召天界之奢或三途之苦, 於六道中自然成熟; 而當修行真正破除見惑, 那不是漸次鬆動, 而是整個支架在心底瞬間崩塌的巨大震盪。 你於此刻深刻體悟: 天堂的輝煌與地獄的陰森, 皆是心性投射的依報顯影。 正因看清這場內外互感的幻夢, 覺醒的裂縫, 才真正被打開。 🥈 第二層夢(分別的細夢) 煩惱:塵沙惑 境界:方便有餘土 當粗重執著鬆動, 夢變得輕、柔、微細。 你會以為自己醒了, 但其實 你只是從劇情夢醒來, 掉入更細膩的心所迷宮。 分別、比較、衡量、 計算功德、在意他人看法 這些,全都是塵沙惑。 【心靈動態實景:塵沙惑的消融感】 塵沙惑, 像心靈的透明玻璃牆。 你不再執著牆內事物, 卻仍執著「牆的存在」。 你用這道牆,區分: 「我有修,你沒修」 「這是佛法,那是外道」 當真正進入空性, 玻璃牆同時、無聲地消融。 不是激烈破碎, 而是溫暖且徹底的「消散」。 你看到無量法門、無數眾生, 在同一片光明中,毫無界限。 但仍是夢。仍是迷。 🥇 第一層夢(習氣的微夢) 煩惼:無明習氣 境界:實報莊嚴土 這是最深、最古老、最難觸及的夢。 即使禪定深厚、 念佛熟練、智慧已開, 仍會有一絲 「不該存在的陰影」浮現。 那,就是無明習氣。 它不是痛,不是煩惱, 更像透明的影子, 沉在看不見的心底。 只要仍有 「觀察者」或「我在修行」的念頭, 這個「我」本身, 就是最深的夢。 這層夢, 只有菩薩才能看見, 也唯有菩薩,才需破之。 🔍 夢境解析:五蘊第三層夢的幻燈片 第三層夢的材質, 就是五蘊色、受、想、行、識。 你把它們當成「我」。 但它們就像: 夢裡的房子、 夢裡的痛、 夢裡的回憶 一醒,全都是光影。 💎 系統核心:八識夢境世界的根本運作機制 八識, 是三層夢境運作的根本系統。 它日夜不停地運轉, 製造、演化、儲存夢的種子。 真正讓夢延續不斷的, 是第七識末那識(我執中心)。 末那識緊抱第八識 阿賴耶識(業力倉庫), 低聲對自己說: 「這是我。」 這一句話 構成所有夢境的起點, 所有輪迴的開端, 也是你至今, 仍無法醒來的最深原因。 --- 貳、【💥 實相的拆解:被速度欺騙的「我」】 佛陀所揭示的實相中, 我們所認知的一切, 並非穩定存在的實體, 而是「心識」在 無量兆次的生 與 無量兆次的滅 之中,不斷重組的結果。 每一個「生起」, 在成立的同時, 就已經走向「滅去」。 兩者之間, 並不存在任何可被抓住的空隙。 這意味著 「無常」並不是慢慢改變, 而是快到在實相上, 幾乎等同於 從未真正發生。 時間,並不是一條河 你以為自己活在一條 從過去流向未來的時間河流中, 但真相是 時間,本身並不連續。 沒有一個「過去」 真的延續到「現在」, 也沒有一個「現在」 真的走向「未來」。 只有心識在每一個剎那, 將整個法界重新刷新、重新拼裝。 你以為念頭如水流般平滑前行, 但實相中 念頭,並不流動。 它們是一顆顆孤立閃現的光點。 前一念,滅得如閃電; 後一念,生得如顫動。 念念之間,本無連續, 只是被心識的慣性, 強行串接。 被速度欺騙的連續感 你以為自己看見的是一條線, 其實只是 無量生滅在覺性中高速閃爍。 快到, 讓意識誤判為「連續」; 快到, 讓世界看起來「穩固」; 快到, 讓「我」彷彿真的存在。 這種極速的拼貼效果, 正是 「我」的錯覺誕生之處。 你以為自己持續存在, 實際上, 只是被生滅的速度所欺騙。 一、深度剖析:為何我們感覺不到「碎裂」? 因為心識, 天生具備一種極其隱密的功能 自動補幀。 就像快速旋轉一支點燃的香火, 眼前會出現完整的火圈; 但實際上, 空間中始終只有一個移動的火點。 同樣地 第七識(我執)無法忍受空白。 它恐懼斷滅, 恐懼自我的消失, 於是在每一個生滅的縫隙中, 拖拽前一剎那的記憶, 強行填補下一剎那的未知。 於是 時間的幻覺誕生了。 命運與物質,都是同一種錯覺 你以為自己從童年一路走到成年, 但真相是 每一剎那的你, 都是重新組裝的投影。 所謂「命運」, 並不是一條早已寫好的路, 而是 無量心識碎片, 在特定業力頻率下形成的慣性堆疊。 當這種刷新速度, 細密到無法被察覺時 世界, 開始看起來「不會動」; 身體, 開始感覺「有重量」; 物質, 開始呈現出「堅硬感」。 你所觸摸、所感受的一切, 並非真正不可分割的實體, 而是高頻生滅所回饋給心識的穩定錯覺。 一句總結 你以為世界堅固, 只是因為 你看不見它正在碎裂。 你以為自己存在, 只是因為 生滅的速度,快過了你的察覺。 修行所做的, 並不是消滅這些畫面, 而是讓刷新速度慢下來, 你才第一次真正看見 畫面在變, 但看見畫面的那個本身, 佛性, 從未改變。 當「看見」不再被畫面牽著走, 人生第一次, 開始從螢幕前退後一步 從「入戲者」, 轉為「觀察者」, 找回生命的自主權。 二、車禍瞬間:當投影機電源驟然中斷 當夢境突然裂開 如我車禍瞬間的巨大衝擊, 第三層最粗重的夢境立刻崩解。 在金屬扭曲的尖銳聲中, 感官系統因能量過載而當機, 心識的補幀功能瞬間失效。 高速旋轉的火圈停了下來。 我看到的, 不再是連貫的劇情, 而是漫天飛散的像素碎片。 我以為自己正在失去一切, 卻在那一刻, 看見從未見過的光 不是外界的光, 而是你本自清明的心性。 這場災難, 轉化為恩典。 那個緊抓著「我有身體、我有世界」的末那識, 在恐懼的極限中短暫崩塌。 就像一名被劇情嚇壞的觀眾, 忽然發現銀幕破裂, 而銀幕後方, 是一台始終安靜運作的投影機。 這才驚覺:原來自己,從未被劇情傷到分毫。 就在那一瞬間,我清楚感知到 不是世界消失了, 而是「我」不再需要出現。 念頭仍在,影像仍閃, 卻不再指向任何中心。 沒有「我是誰」, 也沒有「這正在發生在我身上」。 那是一種極其安靜、 卻無比清明的在場。 清明到連「清明」本身, 都顯得多餘。 在那裡,我第一次真正理解: 痛苦從來不是來自事件, 而是來自一個必須被維持的「我」。 當補幀停止, 「我」沒有被毀滅, 只是被看穿為一種功能性的假設。 這不是昏迷, 也不是出離, 而是一種比生死更早存在的 在場本身,那正是你的「佛性」。 三、因果規律:投影幕上的嚴謹秩序 雖然萬物如夢, 但夢中的因果,從不混亂。 因果,即是夢境世界的運行算法。 一念慳貪、瞋恨, 渲染惡夢; 一念慈悲、名號, 顯現淨土。 這正是 夢境可醒,因果不空。 佛性如同投影幕, 本身不動, 卻能隨緣顯現萬象。 心轉向佛號與清淨時, 同一張幕布, 立即顯現琉璃淨土。 這不是「去」淨土, 而是「顯」淨土。 四、站在岸邊:覺性的恆常平靜 這,就是覺醒的入口。 一切幻境如水面波紋, 而你站在岸邊, 靜靜見證它們的起落。 那個能覺知痛苦與死亡的覺知本身, 從未受苦, 也沒有死亡。 這份覺性的流露, 只是自性法爾如是的一點恩典。 五、佛號的介入:將碎片化為光的洪流 當你持誦 南無阿彌陀佛 你等於在紛亂碎片中, 植入一個至極圓滿的頻率。 名號相續, 破碎的光點匯聚成海。 你不再被速度欺騙, 因為你已化身為光。 你不再尋找出口, 因為你發現: 你,就是那張承載萬象的投影幕。 六、從分別夢瓦解到同體大悲 當第三層執著夢被震碎後,我以為自己自由了, 卻發現心識仍被一層更精微的霧氣籠罩那便是第二層夢。 這層夢不再劇烈, 如夜空微光般,細碎的分別心。 它悄悄藏在: 心裡的計較與衡量 對修行進度的在意 甚至對他人眼光的抓取 這些都是「塵沙惑」, 讓心海始終泛著微小波瀾。 我發現自己仍在分辨:我與你、善與惡、內與外。 為了洗淨這些波動, 我轉而持續靜坐 這一次,我將心念由佛號轉為持誦大悲咒, 沿著它,去瓦解夢的層層分別,喚醒本性。 世間的一切, 連同環境噪音, 都退入淡淡迷霧裡, 變得模糊而遙遠。 唯有口中咒音,句句清晰, 彷彿穿越無盡時空而來, 古老而無止境。 忽然,我感到覺性從頂門開啟 一道清涼如露的光錐 緩緩自頂輪傾注而下, 清涼遍體。 那不是水的觸感, 而是一種難以言喻的輕盈與無邊慈愛。 在光錐洗滌下, 我心中細若遊絲的分別與執著, 像冰雪遇到熾熱陽光般, 溫柔分解、軟化。 淚水無法抑制流下, 不是悲傷, 而是久別重逢的巨大感動 像流浪中被母親溫柔擁入懷中。 心底湧出法喜充滿、永不枯竭的泉源。 此刻: 末那識對「我」的執著 徹底鬆動, 阿賴耶識中無量劫的習氣種子 開始被高頻慈悲震盪, 一點一點分解。 分別心瓦解了, 同體大悲湧現。 我的意識被擴大,無遠弗屆。 我清晰感受到: 世間萬象、所有生命的喜悅與痛苦, 如浩瀚心海表面上瞬息萬變的浪花。 我能見到這一切浪花, 卻不被任何一朵情緒捲入。 我深切體會到: 浪花與心海本體一體無二。 眾生解脱,不在外求拯救, 而必須回歸自己的本性, 才能從大夢中內在覺醒。 這份悲智圓融的覺照, 就是報身智慧的初次加持。 它以最溫柔、最無情的真相, 徹底打破了分別夢! --- 🌕 參、常寂光淨土:夢裂開的那一瞬,你會看見什麼? 請先想像: 有一天,你突然發現你活著的整個世界 其實是夢。 不是比喻,而是事實。 你感受到夢正在崩解: 粗夢像破浪,轟然散去; 細夢像霧,悄然消失; 微細的意識波動也在眼前逐層透明 你甚至能看到念頭停止的那一瞬間,那不是你努力去停,而是它自動失去存在的理由。 然後,你愣住了。 因為你發現: 不是你的心變安靜了,而是整個「世界」突然沒東西可以讓你執著。 一切同時熄掉,像從一場千年的戲劇中醒來。 就在這個震撼的空檔,你會問: 「夢沒有了,那現在的我在哪裡?」 答案比你想像得更真實。 你正站在常寂光的門前。 不是你到那裡,而是 夢破了,本來就在。 一 .【寂】那個瞬間,你第一次聽到「沒有念頭」的聲音 當夢的最後一絲波動消失,你會聽到一種前所未有的安靜 不是耳朵聽到的,而是整個心海平到連一個漣漪都沒有。 你會發現: 不是你想停下,而是 ✨ 念頭自己失去了存在的理由。 像一間本來塞滿雜物的房間突然被全部清空, 空到能聽見「沒有東西」的寧靜。 這寂不是空白, 而是像身體被放進一池萬劫未乾的清泉中 你第一次知道什麼是 沒有痛苦、沒有重量、沒有時間的快樂。 二 .【光】不是看見光,而是整個心自己亮起來 在這個寧靜中,你會突然「看見」 但不是用眼睛,而是整個覺性全面透明。 你會驚訝: 任何事物,不用想、不用觀、不用推理, 真相就直接在心中打開。 那種明亮不是閃耀,而是像: ✨ 智慧在呼吸 ✨ 愛在流動 ✨ 整個宇宙在你胸腔裡慢慢展開 你會意外 原來「明白」本身就能讓人喜悅到發光。 三 .【寂光一體】你忽然不在「裡面」,因為你就是全部 當光與寂融成一體,你會體會到真正的震動: 你沒有身體,卻比任何時候更清楚地存在; 沒有時間,卻比任何時候更鮮明地活著。 你會體會到一種 無限、自由、柔軟、沒有邊界的樂。 你甚至能感覺: 不是你在容納天地, 而是天地在你的覺性裡浮現又回歸。 你和虛空之間沒有差別, 你甚至忘了什麼叫「內外」。 這時,你真正知道: 這才叫自由。 四 .【常】你不再在宇宙裡宇宙反而在你裡面 最深處,你突然站上那個不動、不壞、不滅的根。 不再有「我在修」、「我在證」, 連「解脫」這件事都消失了。 只剩: ✨ 覺性 ✨ 清明 ✨ 寂靜 ✨ 永恆 ✨ 不壞的大喜悅 你會明白: 這不是修來的 是本來就這樣。 你所體證的,是佛陀法身境界的真實相應「常、樂、我、淨」四德! 🌕 常寂光是生命的究竟; 而西方極樂,是為尚未破盡夢習的眾生所安立的慈悲舟。 --- 肆、佛號的究極覺照:六根清淨,法界全體現前(當下淨土) 朋友,夢境的兩次破裂,讓我親證了:覺醒的圓滿,並非未來。 這是慈悲、溫暖、超越時空的大愛現前。 當我行走於熙攘塵世間,心念如一,綿綿不斷地持誦著「南無阿彌陀佛」時, 法界無礙的覺性即刻展開。 佛號如同宇宙間極致純淨的聲波,滲入心田, 讓心識從紛亂夢境中「自動脫焦」, 消融內外、主客的一切界限,進入無邊際的安穩與通透。 就在佛號的清淨振動,徹底洗滌我的眼、耳、鼻、舌、身、意六根的圓滿剎那 我親證了最不可思議、最溫暖的究竟實相: 一 . 全體世界轉為「名號光音」 我抬眼所見,不再是忙碌人群、喧囂車流、冰冷建築。 它們化現為一團團純淨、溫暖的光音。 六字洪名本身在虛空中脈動,充滿虛空。 一切萬物都是佛號的實體顯現。 周圍的對立與矛盾,徹底失去了對我心靈的牽引力。 二 . 六根轉化:覺性充滿整個法界 我的意識不再緊緊縮在肉體裡。 佛號光流徹底洗滌六根,感官不再是製造分別的工具。 所有的煩惱塵勞,在名號功德光流中被穿透、淨化,化為法界圓融的印記。 我感覺到心識充滿了整個空間, 彷彿與阿彌陀佛的無量光海無礙交融,契入本性。 三 . 眾生與我,同體永恆和聲 迎面而來的每一個生命路人、孩童、飛鳥 我所見的,都是他們本具的、清淨無染的佛性! 他們與我耳邊的佛號,一體無二,圓滿等同。 這份覺照,消融了所有距離、分別與優劣,只留下同體大悲的巨量溫暖。 🌟 終極體證:心淨則土淨 這份無分別的清淨狀態,彷彿就是常寂光淨土的真實預演。 一切有情與無情,都是六字洪名的顯現。 淨土並非遙遠彼岸,而是我當下這顆清淨心源的全然展現。 我與世界,在這一句佛號中 成為法界一體不二的永恆和聲。 此刻,請你與我一同,至誠地,輕輕地呼喚那句本源的名號,好嗎? 南無阿彌陀佛! 這份清淨,不過是自性圓滿的驚鴻一瞥。 我們必須回溯本源,才能徹底終結輪迴。 --- 伍、華藏覺醒博覽館:極樂淨土的究竟實相 正是由於宿世難得的深厚因緣與佛力加持, 我們的心性才能在一念之間, 對第三層執著夢與第二層分別夢的虛妄驚鴻一瞥。 然而,這份短暫的映照,並非菩薩成就, 我們仍舊無法徹底終結第一層習氣夢。 西方極樂世界,是通往華藏世界海 (亦即這座「宇宙覺醒博覽館」)的入口。 🌌 淨土的空間維度:超越三界的清淨 淨土在空間維度上, 並非三界之內的世界, 而是已徹底超越了、 不再受其拘束與制約的 充滿慾望牽引的 欲界 仍受形相制約的 色界 以及被極微細心識所縛的 無色界 這一整個由心識所構成的輪迴結構。 因此,踏入淨土, 並非短暫避苦之所, 而是從根本上 脫離三界生死流轉的永恆安住。 🌌 博覽館內的三大覺醒境界:非凡的躍升與實相浸入 第一境界:本體法界展廳(實報土的奠基) 此處對治凡聖同居土的迷惑。你將站在絕對的因果之鏡前。 【展廳實景:業力全息回溯】 你被無量光束徹底包覆。過去無量劫的每一個起心動念、每一個行為,都在你周圍的 360 度立體光場中播放。 你震驚地看到:曾經對待的眾生,如何在今世成為你的至親或仇敵。這全息影像極度逼真,帶有「心識共振」的深度,讓你重新體驗當時的情緒。 但你以覺者心性來看,因此沒有痛苦,只有徹骨的明瞭: 「原來我的世界,完全是我自己的心念設計出來的!」 這份明瞭斬斷了凡夫對幻相的依賴,讓你對無明生起終極厭離,永恆告別對世間的迷惑。 你的阿賴耶識(第八識)此刻正在被光明的力量淨化,為更高維度的智慧奠定堅實基礎。 第二境界:空性非二劇場(習氣的軟化與轉化) 此處對治執「空」與分別的障礙。你將無需概念,直接浸入空性。 【劇場實景:萬法同源的光影秀】 劇場中央是絕對純淨、無有邊界的虛空。隨後,虛空開始振動,彷彿整個宇宙的心跳。 無量佛土、眾生、法門(禪、淨、密、律)以非一非二、即有即空的狀態同時顯現。你看到一朵花與一個星系在同一頻率上脈動,阿彌陀佛的光明與你心光交織而無礙。 這份體驗讓你體會:所有的法門、佛土、眾生,都是同一覺性在不同頻率上的顯現。心中最後的「法執」全然崩落,不再分別你我,心海波瀾徹底平息。 微細習氣轉化為純淨的救度潛能,大悲行願在此刻於心底悄然張開。 你感受到自身與法界能量場的無縫銜接,證入平等無差別的慈悲。 第三境界:光明圓滿殿堂(趨近常寂光,無明徹底終結) 此處是你徹底破除根本無明(習氣的根源)的場所。 【殿堂實景:法身交融的極致寧靜】 殿堂中沒有實質建築,只有無量光與無量壽的純粹覺性場。你的存在與佛的光同步脈動。 你的心識體被吸入無限、永恆、溫暖、智慧飽和的金色洪流中。你與佛陀的本體光光相融、不分彼此。 在這個極致的寧靜中,你感到那最後一絲微細的「無明習氣」,像一粒塵埃一樣,在巨大的光明中被溫柔而無情地分解。 你已站在常寂光淨土的門檻上,只待蓮花徹底綻放,圓證究竟。 在這圓滿的覺性場域中, 阿彌陀佛的名號, 不再只是聲音, 而是一道 引領回歸的洪流。 你不需要再去鑽研複雜的轉依。 當心歸位時, 凡夫的分別與執著, 會自然轉化為清淨的智慧。 心如大圓鏡, 照見萬象, 而不染萬象。 那個緊握的「我」, 在不知不覺中悄然鬆手、消散。 你不再站在眾生的對面, 而是 與法界同體。 這一切, 並非得到了什麼超能力, 只是遮蔽退去後, 本性自然綻放的芬芳。 這不過是 佛號聲中, 自性的一場回眸。 願你在這一聲佛號裡, 徹底歸位, 徹底到家。 --- 陸、回到永恆的家:佛號是穿越無量夢境的唯一鑰匙 眾生就在層層夢裡, 以為自己在選擇人生, 其實只是隨著習氣 一幕幕被牽引前行。 夢有深淺,迷有層次。 但請記住,佛陀早已為這一切下了最究竟的總結: 「若人欲了知,三世一切佛,應觀法界性,一切唯心造。」 既然一切唯心,那麼常寂光淨土,便不在遠方,而在你那顆洗淨鉛華的本性之中。 眾生就在這層層夢裡,以為自己正在活著、正在修行、正在追求解脫,卻不曾回頭看看那個正在做夢的「我」,本身也是夢的一部分。我們不是沒有醒過,只是每一次醒來,又太快投入下一場更細的夢。 而佛號,就是那道直接穿透夢境、回歸本體的**「常寂之光」**。 「南無阿彌陀佛」,是化為音聲的光。 持名,不是一條逃離世界的路,而是一道讓世界回歸本源的光。念佛,不是為了成為誰,而是讓你終於不必再扮演任何角色。 直到有一天,你不再急著醒來,也不再恐懼沉睡。你只是靜靜地站在當下,觀照著一切法界性看著萬象在常寂光的背景中生起、流轉、消散。那一刻你才明白:原來不是你走出了夢,而是夢,終於失去了抓住你的理由。 在那一聲佛號裡,世界依然閃爍,你卻感覺到極深的安穩。你不需要再向任何人證明自己醒著,因為你已經不在夢中爭辯。你發現,原本那個需要被保護、需要去證悟的「我」,在那道無礙的強光中悄然融化。 佛號不是把你帶往遠方,而是一次又一次,把你送回那個「寂而常照」的源頭。當最後一層夢靜靜瓦解,你沒有到哪裡去,只是發現你,從來就坐在常寂光的懷抱裡。 在這一聲佛號裡,你已經到家。 南無阿彌陀佛 「南無阿彌陀佛」 回家, 也是啟程。 於是你終於明白: 修行不是改寫人生, 而是看清 人生,本來就是夢。 成佛,不是成就了什麼, 而是停止把本心忘掉。 成佛,不是得到了什麼, 而是不再把夢當成自己。 而那一聲佛號, 一直都在。 作者為佛法修行者 ●投稿文章,不代表J-Media 聚傳媒立場

照片取自新北市政府 【聚傳媒特約記者陳欣如報導】台灣優質生命協會在副理事長陳亞蘭和秘書長紀寶如的帶領下,2日上午帶領王彩樺、許仙姬、白雲、莊凱勛等多位藝人,到新莊牡丹心社區照顧關懷據點,教長輩唱歌仔戲、玩遊戲,中午並為長輩打菜。長輩看到平時只能從螢光幕見到的知名藝人現身眼前,各個非常興奮,不僅勇於表現,也紛紛合影留念。 「我身騎白馬走三關,改換素衣回中原!」知名歌仔戲演員陳亞蘭,教長輩如何拿象徵馬鞭的藤竹揮打,主持人紀麗如還扮演馬匹,讓長輩騎乘。還有穿著戲服揚起水袖揮舞。王彩樺則反唱鐵獅玉玲瓏,加上略帶雙關語的鄉土俚語,逗得長輩哈哈大笑,連協會理事長陳專森也被眾人拱上台表演。 另方面,藝人白雲和莊凱勛,隨著雙鳳里長潘素娥送餐到獨居長輩簡伯伯家中,簡伯伯看到藝人親自來送餐關懷,非常感動。潘素娥說,簡伯伯因肢體障礙,行動不便,每天都由據點志工送餐。白雲提醒簡伯伯,因天氣寒冷,要注意保暖。 台灣優質生命協會秘書長紀寶如表示,面對超高齡社會來臨,協會除了在台中成立據點,幫忙照顧長輩,也會帶領藝人到全省各地據點去關懷。除了獻藝獻歌娛樂長輩,還會攜帶物資,像這次牡丹心據點,就帶了雞湯、麥片和毛帽等,贈送給每位長輩。 中午時分,社會局副局長吳淑芳和新莊區長朱思戎,到牡丹心據點和陳亞蘭、王彩樺等人一起幫忙長輩打菜。吳淑芳表示,感謝台灣優質生命協會在歲末天寒之際,專程到據點來關懷長輩。牡丹心社區曾獲得衛福部113年度金卓越社區殊榮,據點平時提供多元福利服務,除了長輩,還有兒少、新住民和身障者等。

圖片為作者提供 【聚論壇李宗衡專欄】國家存在的核心目的,是透過完善的制度保障公民的基本生存權與尊嚴,而非讓老百姓獨自扛起「國防級」的照護重擔,最後再由國家機器施以法律枷鎖。 2023 年台北市松山區發生的這宗長照命案,絕非單純的刑事案件,而是一場跨越五十載的「國家級行政不作為」。 一名 81 歲的老母親,在絕望中親手結束癱瘓 50 年的兒子生命後投案自首。此案揭露的不只是長照制度的虛妄,更是行政權在面對法律救濟時的消極與傲慢。 賴總統,作為醫師,您應比誰都懂「50 載無褥瘡」的份量! 賴清德總統,您是醫師出身,擁有專業的臨床與公共衛生背景。在醫學實務上,您比誰都清楚,一名重度失能、臥床長達五十年的病人,若能維持全身皮膚光潔、「50 載無褥瘡」,這在護理學上簡直是近乎神蹟的奉獻。 這代表在過去一萬八千多個日子裡,這名老母親不分晝夜、每兩小時就要為孩子翻身、拍背、清理。這不是教科書上的冰冷案例,而是一個老百姓用 50 年餘生,「代位」國家行使了本該由專業醫療與社政體系承擔的職責。 您身為醫者,理應具備感同身受的慈悲;身為總統,更不該躲在官僚高牆後,觀望一名八旬老人的生命在司法程序中耗盡。 數據下的長照斷崖:4 萬個「8050」家庭的絕望! 這宗案件絕非孤例,而是台灣「8050」現象(80 歲照護者與 50 歲被照護者)最慘烈的縮影。根據統計與民間團體推估,全台灣目前約有 4 萬個家庭 處於這類高齡照護失能子女的「孤島」狀態。 根據「中華民國家庭照顧者關懷總會」監測數據: 2023 年 經報導的「照顧殺人」個案高達 14 件,共造成 24 人死亡(含加害人自裁),創下歷年新高。 台灣平均每年發生約 10 餘件 照顧殺人悲劇。 在政府大張旗鼓宣揚「長照 3.0」預算創新高的同時,這些家庭卻在社會安全網的邊緣集體凋零。賴總統,這份照護壓力本該由政府承擔,現在卻成了老百姓被迫殺親的引信。 蘇炳坤案的歷史啟示:正義需要行政權的主動出擊! 總統府目前使用的擋箭牌是:「依據《赦免法》第 3 條,特赦需待判決定讞。」然而,回顧台灣司法史上著名的蘇炳坤案,我們看見的是完全不同的政治勇氣。 1986 年,蘇炳坤因新竹市銀樓搶案遭冤枉,在新竹市警察局慘遭灌水、電擊刑求,被判刑 15 年定讞。當年的司法體系四度駁回非常上訴,轉機發生在監察委員的關鍵調查所做出的「監察院調查報告」,這成為促成特赦的重要依據。 隨後,時任法務部長陳定南展現氣魄,主動建請總統行使特赦。2000 年,陳水扁總統簽署特赦令,免除其刑。 蘇案是「冤」,國家欠蘇炳坤一個清白;本案是「債」,國家欠這名老母親一份餘生的補償。當年的政治家敢於衝撞體制,為何今日標榜仁醫治國的總統,卻只會推諉給定讞程序? 憲法高度:引用《憲法》第 40 條,總統具備終極救濟權! 《憲法》第 40 條明文規定:「總統依法行使大赦、特赦、減刑及復權之權。」 這是憲法賦予總統的最高行政裁量權。而《赦免法》第 6 條更進一步給了您啟動的鑰匙:「總統得命令行政院轉令法務部為大赦、特赦、減刑或復權之研議。」 法條的真義在於:面對此類具備高度憐憫性且事實明確的長照悲歌,總統具備「主動啟動權」。您不需要枯等定讞,現在就能下令法務部進行特赦研議。如果您不啟動,任由一名高齡受難者在司法長廊裡耗盡殘命,這就是行政怠職,更是對醫者初衷的背叛。 賴總統,特赦是補償正義,請把工作接回來! 我們要嚴肅追問:現在的監察委員在哪裡?監察院應立即針對衛福部的制度性失能展開調查。特赦這名受難的老母親,是國家承認自己失職後的補償。 賴總統「醫生」,請不要把本該由政府承擔的制度壓力,全都丟給人民處理。 請引用《憲法》第 40 條與《赦免法》第 6 條,主動開啟救濟程序。把您的工作接回來,這才是國家總統應有的擔當。 作者為資深媒體人、中國文化大學政治學系博士候選人。 ●專欄文章,不代表聚傳媒J-Media立場

圖片為作者提供 【聚論壇李宗衡專欄】二○二四年一月十三日,賴清德拿下了 5,586,019 張選票,那是他走進總統府的權力門票。 當時他以 40.05% 的得票率自詡民意所歸。然而,時隔不到兩年,來到二○二五年十二月二十日的今天,網路上的「彈劾賴清德」連署竟然已飆破 6,000,000 人次。當二○二五年的民怨人次正式壓過二○二四年的授權票數,這場執政的合法性危機,已不是用「網路水軍」四個字就能隨便敷衍過去,一場憲政大逃殺電影開始上映。 【第一幕:消失的簽名與 2646 億引信】 背景: 2025 年 11 月,立法院燈火通明,通過了《財劃法》修正案。 劇情: 行政院長卓榮泰面對 2646 億 的預算撥款,選擇套上筆蓋,憲政史上最狂妄的一幕:我不副署,這法案就是廢紙。這支拒絕簽名的原子筆,正式點燃了大逃殺的引信。 【第二幕:彈劾高牆與「大法官空城」】 背景: 2025 年 12 月 19 日,立法院議場前。 劇情: 在野陣營憤而提案彈劾總統。然而,計數器上的數字冷酷無情:要過關需要 76 席,在野黨聯手才 62 席。鏡頭轉向憲法法庭,15 個位子只坐了 8 人,連判決門檻的 9 人都湊不齊。彈劾,成了一場在法規迷宮裡注定窒息的死局。 【第三幕:558 萬 vs. 600 萬的民意超車】 背景: 2025 年 12 月 20 日,今日。 劇情: 電影銀幕出現殘酷的對比。左邊是 2024 年 1 月 13 日 賴清德勝選的 5,586,019 票;右邊是今日飆破 6,000,000 人次的彈劾連署。當今天的怒火正式壓過當年的授權,執政的正當性在數據面前瞬間崩解。 【第四幕:核武級按鈕57 票的倒閣】 背景: 在野黨密室,手放在紅色的「不信任案」按鈕上。 劇情: 彈劾要 76 席太難,但倒閣只需要 57 席。在野黨手握 62 席,足以讓卓榮泰領便當。但按下去的代價,是觸發總統的「反擊權」解散國會。 【第五幕:113 個席次的「生存遊戲」】 背景: 立法院全景,藍綠白 113 位立委特寫。 劇情: 倒閣成功的那一刻,解散令生效。52 席藍、51 席綠、8 席白、2 席無黨,全部集體失業。這是一場拿命換命的遊戲:大家全部滾回去重選,把飯碗丟進 600 萬人的怒火中重新提煉。 【第六幕:金融心肌梗塞與預算斷流】 背景: 號子紅盤變黑盤,外資撤離。 劇情: 國會解散,台灣進入 60 天的權力空白區。沒有預算、沒有法源,重大建設停擺,市場嗅到不穩定氣息。這場「政治任性」的代價,是全民口袋裡的集體縮水。 【第七幕:消失的 60 天家門大開的窒息期】 背景: 國境線上的灰色警報。 劇情: 重新選舉期間,台灣沒有立法權監督,行政院長獨攬大權卻無民意授權。若此時發生外部壓力或國安危機,台灣將陷入無法對抗、無法撥款的「防禦停機狀態」。 【第八幕:永恆輪迴的憲政死結】 背景: 灰暗的循環符號。 劇情: 最可怕的結局是重選後,國會依然是 52-51-8 的殘局。我們花了數十億公帑,最後只換來一個「系統錯誤,請重開機」的迴圈,除了內耗,什麼也沒改變。 【第九幕:焚毀的主機板與最終警告】 背景: 一片焦土的台灣,憲法法典被燒成灰燼。 劇情: 當行政失能、立法翻桌、司法空置,這場 2025 的大逃殺留下的只有廢墟。這不是在救民主,這是在把主機板燒掉。 影評: 在這場九幕劇中,每個人都以為自己是拿著劇本的導演,卓榮泰握著那支不簽名的筆,在野黨握著那顆倒閣的核彈。但他們都忘了,當主機板燒毀的時候,重開機幾次都沒用。 「既然執政者想用傲慢沒收法律,選民就準備用六百萬張選票,沒收這場歹戲拖棚的爛戲!」 當二○二五年的怒火燒穿了二○二四年的授權,這不只是賴清德的期末考,更是台灣民主的病危通知。如果大家執意要在火藥庫裡對賭,最後謝幕時,留在台上的恐怕只有一片焦土。 作者為資深媒體人、中國文化大學政治學系博士候選人。 ●專欄文章,不代表聚傳媒J-Media立場

照片為司法院直播截圖 【聚論壇李宗衡專欄】2025年12月19日,這一天注定會被寫進台灣司法史中最黑暗、最令人難堪的一頁。不是因為正義獲得伸張,而是因為憲法法庭親手示範了什麼叫做權力失控與制度自毀。 這天下午,憲法法庭強行公告了「114年憲判字第1號判決」。這份判決的出現,宣告了台灣法治的守護神正式走下神壇,淪為權力的操弄工具。 一、 這份「第1號判決」到底在判什麼? 簡單來說,這是一場「大法官的自救運動」。去年立法院修正《憲法訴訟法》,為了防止少數大法官壟斷解釋權,設定了兩大門檻: 開庭門檻:必須有 10 位 大法官參與評議。 決議門檻:必須有 9 位 大法官同意才能宣告違憲。 而12月19日這份「第1號判決」的內容,就是由現有的 5 位(呂太郎、謝銘洋、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥)大法官點頭,直接宣布上述的「10人門檻」與「9人門檻」通通違憲、即日起失效。同時,他們也順便廢掉了總統必須在 2 個月內補提大法官的規定。 直言之,這 5 位大法官因為人數不夠,本來依法不能「開工」,所以他們先發了一份判決,把限制他們的人數規定給「廢了」。這就是典型的球員兼裁判,還順便在比賽中改了規則。 二、 為什麼 12 月 19 日是司法界的大恥辱? 大法官理應是憲法的守護神,但在 12 月 19 日這一天,他們卻表現得像是毀滅憲政的權力者。 1.帶頭踐踏法律:法律規定要 10 個人才能判決,你們現在只有 8 個人,其中 5 個人簽名就生效。如果連大法官都可以無視明文法律規定的「數字」,那我們憑什麼要求老百姓守法?這種「知法玩法」的態度,讓人民根本無法尊重這份判決。 2.毫無公信力的「5 人判決」:憲法法庭原本有 15 個位置,現在 5 個人就決定了全台灣 2,300 萬人的憲法命運。這種「半數不到」的權威,在程序上就是個畸形兒。連自家同僚蔡宗珍、楊惠欽、朱富美等 3 位大法官都公開指控這份判決「無效」,這簡直是司法院內部的集體掌摑。 三、 立院擺爛與司法蠻幹:憲政的集體墮落 我們不能無視這場恥辱的背後推手。立法院那群大立委們,領著納稅人的薪水,卻把大法官人事案當成政治人質,拖著不審、死不補人。立法院的立委們「領公帑、罷國職」,是這場鬧劇的始作俑者。 而這 5 位大法官,眼看立法院擺爛,竟然選擇用「更違法」的方式強行超車。一邊是失職的薪水小偷,一邊是擴權的司法強人。兩邊都在玩政治賽局,最後賠掉的是憲法的面子。 評語: 門檻十人高如山,五人縮水過不完。 格局矮化成殺手,拆掉門檻自己玩。 立委領薪不補位,法官毀法沒愧慚。 守護神大法官成了頭號殺手!12月19日這份判決,寫得再漂亮,在程序上也是一個巨大的毒果;這是一具「法律殭屍」,它雖然被發布了,但在憲政靈魂上是死的! 大法官侏儒化!當司法的高度縮水到連法律明定的門檻都成了他們跨不過的天險時,這群守護神不選擇墊高守法精神,反而動手把門檻給拆了。 歷史終究會記住這一天:在人數不足、授權不足、正當性不足的情況下,憲法法庭選擇了擴權,而不是自制。 在權力面前,連法律規定的數字都可以隨意玩弄,大法官就再也不是正義的化身,而是權力的共犯。這份判決不是司法的勝利,而是台灣法治的葬禮。 作者為資深媒體人、中國文化大學政治學系博士候選人。 ●專欄文章,不代表聚傳媒J-Media立場

照片取自林世賢、謝衣鳳、謝典林、許原龍等四人臉書 【聚論壇謝磺溪投稿】隨著2026年九合一選舉進入預熱期,彰化政壇煙硝味漸濃。本次選戰不僅是藍綠對決,更交織著地方派系重組與跨黨派的「戰術干預」。政治觀察家指出,長期主導縣議會的「謝家系統」(立委謝衣鳳、議長謝典林家族)近期戰略轉向,成為觀察彰化政局演變的關鍵指標。 戰略收縮:從「直攻縣長」轉向「鞏固議會」 地方知情人士透露,謝家在選戰布局上展現高度務實主義。過去外界預期謝衣鳳將直攻縣長大位,但內部評估後認為,若同時囊括行政首長與議事龍頭,恐引發「權力過度壟斷」的輿論負評,招致國民黨內其他派系反彈。 在權衡利弊後,謝家似乎決定將重心置於鞏固縣議會防線。對其家族而言,確保議長連任、掌握實質議會主導權,比投入勝負難料且易受政局波動影響的縣長選舉,更具實質政治紅利。 內憂外患:謝典林與許原龍的議會角力 謝家選擇「退守議會」的另一主因,源於藍營內部的新興挑戰。 現任副議長許原龍近年來在基層與議會內深耕基層,憑藉草根特質與豐沛的人脈,已然形成「北彰化共主」的態勢,展現「另立山頭」的實力,對謝家的議長寶座構成隱性威脅。 許原龍曾表達願意與不同政治光譜人物溝通,甚至在地方私下表態認同綠營市長林世賢的施政理念。雖然相關言論並未轉化為具體行動,但此舉被謝系陣營解讀為潛在的「鬆動信號」,對謝家而言,若勢力持續稀釋,將直接動搖謝典林的領導基盤。加強對議會席次的監控與提前清理戰場,成為謝家的首要任務。 跨黨介入:民進黨「類初選」中的影子戰術 近期民進黨啟動縣長「類民調」初選,地方盛傳謝家系統積極介入,這並非單純的騷擾,而是基於精密的「敵情評估」,其策略核心包含: 1.排除最強對手: 林世賢在市長任內展現強大基層動能,曾兩度擊敗謝家支持的彰化市長人選(如張東正、劉坤鱧)。對謝家而言,林世賢是「無法控制」且最具威脅性的對手。 2.戰術性灌票: 觀察家指出,謝家疑動員基層組織,在民進黨類民調中採取「戰術性灌票」給與藍、白陣營互動較為頻繁的候選人。此舉旨在透過數據操作,削弱林世賢的出線機會。這套「跨陣營干預實驗」,本質上是為了剔除未來風險的變數。 3.大罷免風波後座力: 林世賢先前積極參與罷免謝衣鳳的行動,被視為引爆謝家怒火,觸發「預防性布局」動機的關鍵點。 地方觀察者指出,若民進黨最終提名林世賢參選縣長,可能對謝家在議會及地方網絡的影響力構成挑戰。因此,謝家藉由間接介入初選進行「預防性布局」,便成為合理的政治手段。 類民調出爐後,地方與論普遍認「謝家手伸太長,介選痕跡明顯」。儘管尚無實證該操作確有其事,但事件凸顯地方政治中的「跨陣營戰術」現象日益普遍。本次民進黨類民調機制在缺乏黨員投票過濾下,確實存在外部勢力操作的灰色空間。 結構性轉折:傳統派系與新興力量的拉鋸 2026 年的彰化選戰,正演變成一場「派系動員」與「政治轉型」的結構性對決。謝家代表的是傳統且熟練的舊政治模式,強調地方組織、議會掌控與家族權力的延續;而林世賢等新興力量,則試圖以產業升級、青年支持與行政實績,跳脫傳統派系的束縛。 對謝家而言,這是一場議長保衛戰;對民進黨而言,則是選擇「與傳統派系共生」或「尋求創新突破」的十字路口。 彰化政壇再平衡? 經歷大罷免風波與內部權力重組後,彰化的政治結構正處於轉折點。謝家雖展現出強大的政治韌性,但其「防守姿態」也顯露了傳統權力結構在面對新時代選民時的壓力。 「傳統對傳統必輸,創新對傳統才會贏」。這句在地方流傳的雋語,預示了2026年的勝負關鍵:民進黨能否提出與傳統派系截然不同的治理邏輯,提出革新論述,突破地方藍營盤根錯節的派系結構;而謝家又能否在守住議會的同時,化解內部接班與跨黨派挑戰的危機。這場權力再平衡,不僅是藍綠之爭,更是一場地方派系更迭與政治結構轉型的關鍵觀察,將決定彰化未來十年的政治走向 。 ●投稿文章,不代表聚傳媒J-Media立場