照片為張若彤提供

【聚傳媒特約記者吳思賢報導】陸配亞亞因武統言論而遭到內政部移民署下令離境,亞亞聲請停止執行已被法院駁回。不過研究者發現,法院所引用的《公民與政治權利國際公約》法條抄錯了。

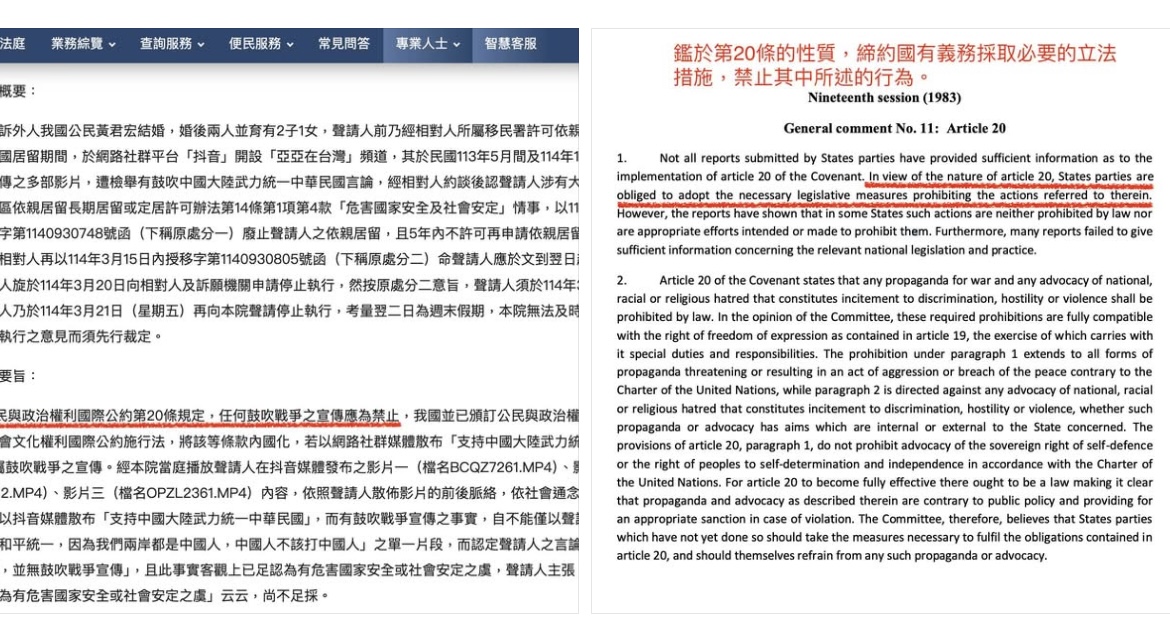

大學與研究所攻讀法律的歷史研究者張若彤指出,法院提到《公民與政治權利國際公約》第二十條第一款,並且說該條文指出:任何鼓吹戰爭之宣傳「應為禁止」。但事實上,真正的第二十條第一款: 任何鼓吹戰爭之宣傳,「應以法律禁止之」。

張若彤說,文字漏掉了「以法律」三字,這就導致了法院誤解,以為這條是要求一般人民不得從事戰爭宣傳;但實際上,這一條規範的對象是國家、政府,是要求政府「應該要立法」禁止戰爭宣傳。

張若彤特別提出1983年第十九次會議所提到的一般性意見,因為裡面很清楚的寫到:”In view of the nature of article 20, States parties are obliged to adopt the necessary legislative measures prohibiting the actions referred to therein.”(鑑於第20條的性質,締約國有義務採取必要的立法措施,禁止其中所述的行為。)

目前我國的立法院有沒有立法禁止戰爭宣傳呢?答案是沒有。張若彤說,正如同附圖中1983年第十九次會議同樣提到「然而,報告顯示,一些國家既未在法律上禁止此類行為,也未有意圖或努力加以禁止。」

張若彤認為,台北高等行政法院的三位合議庭法官,很明顯是對條文所使用的文字「鼓吹戰爭之宣傳」望文生義,實際上,我們去看條約的原文就很清楚,所謂「鼓吹⋯⋯之宣傳」,原文其實只有一個字「propaganda」,”Any propaganda for war shall be prohibited by law.”,直譯是「任何戰爭宣傳都應被法律禁止。」propaganda這個字,和中文的「宣傳」不完全相同,一般來說都是在講組織(國家、政府、政黨、教會等)使用有誤導性、偏見的方式去宣傳。當然,你硬要凹說私人也可以從事propaganda也不是不行,但總要說明,這個人是怎麼有系統地散佈謠言或精心挑揀的訊息,來達成目的。總不能說,一個人只要說話表達意向,都是propaganda。

張若彤批評台北高等行政法院在本案中操作《公民與政治權利國際公約》第二十條的方式,不但對法條扭曲,更造成荒謬的結果。