照片取自鄭麗文、盧秀燕臉書粉絲專頁

【聚傳媒奔騰思潮專欄】鄭麗文當選國民黨主席後,黨內政治發展,進入「雙女力時代」或雙核心時代嗎?這個問題頗為尖銳及敏感,然這涉及國民黨是否能在2026年持續贏得地方選舉及2028年攻克中央執政權。鄭麗文脫穎而出,戰勝國民黨前副主席、前臺北市長郝龍斌及立委羅智強等五位男性候選人;並成為首位由民進黨轉入國民黨後,再登上黨魁的女性政治人物。鄭能否像民進黨的前總統蔡英文,也是民進黨前主席一樣由藍轉綠後,帶領民進黨贏下三屆總統大選?已引起許多政治觀察家廣泛型討論。

一、鄭當選黨主席黨內儼然形成論述派及治理派路線

值得關注是,鄭麗文當選黨主席,不僅象徵國民黨內部結構的世代更替與性別共治,同時,也為藍營注入清晰話語權及政策論述路線爭議性。原眾星拱月聲望居高不下的臺中市長盧秀燕,放棄黨主席之位,專注於市政建設地方治理;其施政穩健、治理績效卓著,早已被視為國民黨2028年總統大選最具潛力的候選人。而鄭麗文崛起是否成為盧秀燕競選總統的催化劑或是攔路虎呢?

鄭麗文主席掌握黨機器與論述路線主導權;而盧秀燕握有地方治理,與享受高支持度民意基礎,客觀發展上藍營將進入一個微妙的「雙女力時代」。尤其是鄭麗文主席任期至2029年,盧秀燕市長至2026年,若鄭在2026年領軍地方選舉成功,在維持原來三分之二縣市長席次及甚至攻克南二都其中一都,是否助長其問鼎總統寶座企圖心,此或猶未可知?

若鄭麗文、盧秀燕兩位政治核心領導彼此合作,則有可能產生滾雪球效應,在贏取地方執政權後再重掌中央執政之權;若過度無規範競爭,則可能重演黨內分裂,最終即使贏得2026年地方選舉,也會產生鐘擺效應,而在2028年總統大選中功虧一簣。

鄭麗文的當選,標誌著國民黨進入新的歷史階段;從懷舊保守屬性政黨,進入前瞻創新反對黨,也會展現對民進黨強而有力監督制衡作用。不僅會提出積極政策論述及路線,作為選舉過程中集體性誘因,以達成選票極大化目標,最終贏回執政權。作為首位從民進黨轉入的黨主席,一如蔡英文從國民黨轉至民進黨,帶來跨黨派的視野與經驗衝擊,這對國民黨重新定位、轉型、政策、論述及路線之錨定,具有重要意義。如此鄭麗文角色翻轉可能會成為國民黨版蔡英文。

二、黨內權力結構嬗變:從雙星互補到潛在競合?

鄭麗文當選黨主席後,立刻面臨黨內派系、世代交替及整合、中央與地方的權力再分配問題。鄭麗文的強勢個人風格與鮮明論述力,使其成為媒體關注焦點與藍營話語權主導的領導者。鄭個人主張重建九二共識論述、提升青年吸引力、重塑中華文化價值及承認中國人,不僅讓國民黨擺脫「老化與沉默」的印象;也能破除民進黨在兩岸政策上,所建構標籤政治及破除寒蟬效應。換言之,未來國民黨將以戰略清晰路線改變以往戰略模糊。

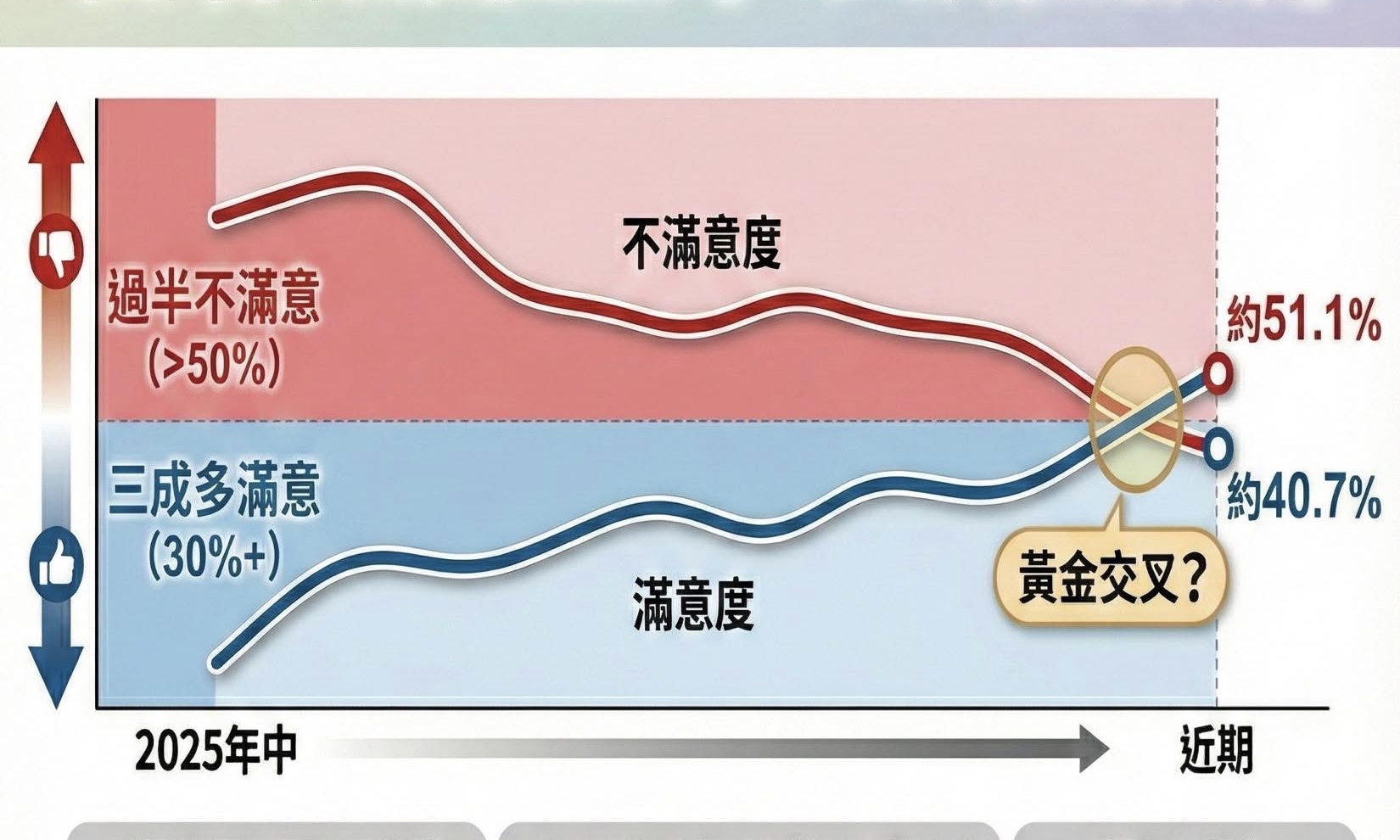

相對而言,盧秀燕以務實施政、穩健中道、民生導向為政治主軸。其成功以「媽媽市長」形象致力於市政建設、地方治理;累積社會信任度,不陷於傳統藍綠統獨論述紛爭,也不參與派系鬥爭,為國民黨內能夠同時囊括橫跨藍綠及中間選民支持的政治人物。鄭為論述派,盧為治理派,兩者形象可以互為表裡,也可能是路線纏繞競爭。

鄭麗文、盧秀燕兩人各自掌握不同類型的政治資本及權力資源,鄭麗文掌握黨中央「黨權與論述路線主導權」,盧秀燕掌握地方政治的「民意與施政建設治理力」,這未來勢必會出現複雜政治互動與角力,產生競爭及合作關係。這對2026年地方選舉與2028年總統大選關聯,究竟是產生「滾雪球效應」或「鐘擺效應」?鄭盧關係已形成一種催化劑。

三、國民黨雙核心路線爭論:理念派與治理派路線競逐

進一步分析兩人雖同屬藍營,但政治路線上呈現「理念派」與「治理派」的鮮明對比。首先在核心定位方面。鄭碰觸高階敏感政治議題,強調九二共識、憲法一中、兩岸同屬中華民族,倡議中華文化主體、中國人、兩岸和平、反臺獨、思想戰線更新。盧強調低階政治中地方治理,聚焦民生經濟、治安環境、社福政策,淡化統獨議題及國族認同問題。然而,盧一旦要參選總統,上述高階敏感政治議題攻防戰,勢必無法規避之。

其次是兩岸立場。鄭主張重建九二共識話語權,恢復制度性對話協商,善用文化與經濟交流互補。盧則以「城市外交」取代政治表述,推動低敏感度交流。相對而言,盧強調市政治理取向,而非讓地方治理陷入高度敏感爭議議題。

復次,對中間選民策略。鄭以論述轉型、世代更替、青年政策為號召,積極搶奪中產階級、青年與知識藍支持。盧則運用穩健施政、溫和形象,利於吸引中間與淺綠選民。最後,面對媒體與風格差異。鄭直言不諱、攻擊力強、擅長輿論議題操作,迅速掌握輿論及議程設定主導權。盧則保守謹慎、重形象管理、避免爭議性發言,凸顯治理實效。

兩人政治性格及路線的主要差異,體現在理念建構及實際治理,表述上則呈現「進攻與防守」的分野。鄭選擇「論述突圍」及進攻,嘗試打破民進黨在主流媒體與文化論述的長期壟斷權;其語言直接、立場鮮明,政治性格上直球對決易激化對立衝突。若要提升中間選民支持,需要論述轉型。至於盧則代表「治理中道」路線,強調穩定協調對話壓制對抗,避免黨被貼上極端化政治標籤。

然而,盧秀燕保守與沉默政治性格,在地方選舉尚可應對自如;若在總統大選中,不善於建構藍營論述及宣傳造勢,恐被批評為缺乏激情與戰鬥力。若國民黨能有效整合雙核心優勢,由鄭主導戰略思維、理念論述戰線;由盧維持社會安定形象及良好施政治理成效,這利於改善國民黨形象,同時兼具「論述攻勢與治理守勢」雙特色。

若盧、鄭團結合作,在2026年至2028年可形成穩定戰鬥隊形;然若兩人競相爭奪主導權,將會重演馬英九與王金平、韓國瑜與朱立倫的內耗困境。

盧秀燕市長其政治性格,為治理型母性領袖。具有溫柔、包容、細膩的形象,贏得公眾好感及全國性政治聲望及支持度。在政治實踐上呈現「柔中帶剛」性格,對內協調、對外謹慎,善於用行政績效回應批評。但較不會訴求理念論述路線,其穩定性格讓中間選民安心,但缺乏鄭麗文式的論述能量與議題塑造力。

尤其盧市長對高階且敏感政策議題較為不熟悉不擅長,為其劣勢。在總統大選中,當與民進黨候選人對陣時,較欠缺對高階政治、國安議題表述能力,這種政治性格,如同新北市長侯友宜;而不像前高雄市長、現任立法院長韓國瑜,較具有極強政策論述能力。

鄭麗文主席屬於「高外顯型」領導者,重主動攻勢、話語塑形、論述清晰及路線堅定;盧秀燕市長則屬於「低外顯型」領導者,重穩定、治理、協調與安全感。前者利於開創路線,後者強於凝聚支持。這兩種性格若能互補真誠合作,國民黨領導將形成「理念驅動與治理實踐」的雙軌模式;若彼此排斥,則將陷於「論述空轉與施政孤立」的兩難困窘。

四、2028年總統大選提名:是合作盟友或競爭對手?

若鄭主席在黨內順利推動組織改革、建立青年對黨向心力及認同,有效強化黨內不同派系、世代,及族群、社群及公民團體動員,建立藍白合作夥伴框架聯盟,避免來自綠營分化及有效化解綠營政治標籤化,如此鄭將在黨員與各族群、社群、新世代及政黨間中累積自主性、包容性話語權,成為國民黨贏得2028年總統大選的政治天王。

若此時盧秀燕市長在卸任前,通過全國性巡迴助講累積全國性政治能量,且繼續維持極高政治支持度,客觀上就會造成兩人最合適代表國民黨參選總統爭論。從分析上來說這有三種可能性發展:第一種是合作共治型:鄭掌握黨機器與論述,支持盧出馬,形成「黨中央強領導-地方良善治理」的雙贏組合。

此為最可能贏回政權最理想模式,但也是最艱難的模式,前提是居於雙核心兩位女性領導需要互信。而若是加入藍白合變數,更是異常複雜。如同柯文哲卸任市長、侯友宜仍是現任市長,演變成侯柯配或柯侯配僵持不下。

第二種分進合擊型模式。兩人短期內各自領域發展,鄭主攻中央與國際議題、青年議題及應對來自民進黨標籤化;盧則守地方治理成效與維持高政治聲望、民意場域,透過良好市政建設及治理,提升民眾對國民黨執政信心。等到2027年初選階段,再視情勢發展及依據黨內民主協調機制產生黨籍候選人,對總統候選人保留彈性。

第三種對撞競爭型模式。若鄭麗文試圖以「改革正統」自居,試圖建立黨中央政策論述路線主導權,以中央壓制地方派系,和批評傳統派系與地方治理模式落伍,脫離青年世代及新媒體;而若盧秀燕則以良好施政及「民意支持」、聯合地方派系,反制黨中央政策路線,則將形成明顯分裂,類似2019年國民黨內部爆發「韓朱矛盾」。

如果是產生第三種模式,甚至黨中央與總統選舉競選總部各自獨立運作,難以完全整合,這將是最糟糕模式。國民黨內部分裂,更無法抵抗團結的民進黨。如此,國民黨執政之路恐怕更為艱難及遙遠。換言之,決定國民黨能否重返執政之路,首先應要理順鄭、盧兩位雙核心的女力,如何開誠布公、展開合作夥伴關係,此實為重中之重的關鍵。

作者為佛光大學公共事務學系副教授兼澄正書院主任

●專欄文章,不代表J-Media 聚傳媒立場。