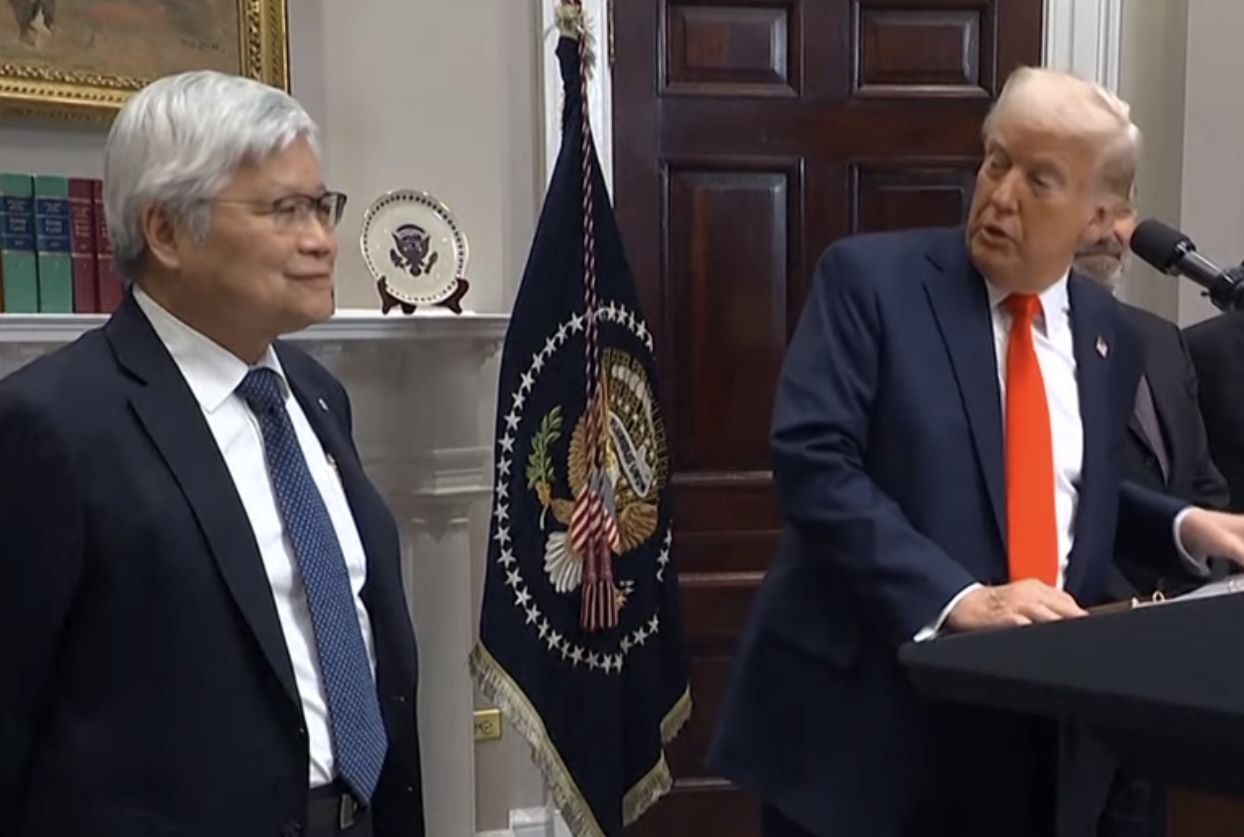

照片為內政部新聞稿截圖

【聚傳媒上官亂文章】花蓮陸配村長鄧萬華的解職與翻案,是台灣民主體系在面對陸配公民權的又一次矛盾,中央行政部門在利用個案制造「國家定位」輿論的危險壓力測試。

在台灣定居28年、育有三名子女、17年前取得中華民國護照、並以民選方式服務鄉里兩年多的鄧萬華,被地方政府認定「無瑕疵」,今年8月,被内政部以「未放棄中國國籍」為理由強行發文解職。更令人側目的是,就在11月15日,花蓮地方政府剛撤銷處分不到一天,內政部即公開「糾正」,強調解職「依法必須執行」。隨後,陸委會也跟隨表示,涉及擔任民選公職人員對國家與國民的忠誠義務,沒有模糊曖昧的空間,「陸委會充分尊重並支持內政部立場。」

這一切表明,這不僅是一起行政爭議,更是一次制度性的斷裂。它讓人直面兩個台灣長期暧昧的問題:

一、陸配在台灣究竟被視為「公民」,還是「有條件的公民」?

二、行政部門是否可以通過個案繞開憲法重塑台灣的國家定位?

台灣民主的核心困境:公民權是「權利」?還是「許可」?

鄧萬華案所呈現的最大問題不是「她是否具有雙重國籍」,而是——陸配到底適用哪一套法律?根據國籍法第20條:民選公職不得具備外國籍。但依台灣憲法、兩岸人民關系條例,中國大陸不是外國。那麽當內政部突然宣布“大陸籍 = 外國籍”,並要求“放棄中國國籍”,本質上是自行改變法律解釋、並且溯及既往。

花蓮縣府撤銷解職,體現的是地方政府對兩岸條例既有解釋的堅持;內政部的反制,則反映了中央政府試圖以“國籍法”覆蓋“憲法與兩岸條例”,形成法層級與對象不相符的跨法適用。換句話說:這是一次由中央推動、以行政解釋重建“陸配不是純粹的公民”的制度性動作。

鄧萬華嫁來台灣28年,取得身分17年。其家庭結構、納稅記錄、長期居住都與一般台灣公民無異。她的孩子都是台灣人,她的丈夫身患漸凍癥,她為了養家選擇參選村長並獲選——這是民主制度最基本的運作:居民選出他們信任的人。反映出她是合法入籍,她不是政治人物,她服務的是偏鄉、弱勢社區,她深受地方鄉親信任。

然而,中央政府以一句“必須放棄外國籍”即可推翻民意選擇;並以行政權直接介入地方自治。這暴露出台灣社會一個危險的邏輯:“你雖然是公民,但你的公民權是有條件的,一旦政治風向改變,你的身分隨時會被重新解釋。”

這與近年出現的:1.2萬名陸配被要求“補件,否則撤銷身分”、陸配從政被輿論視為“滲透風險”、陸配因為言論被驅逐和取消公民權……是同一結構性問題:陸配是台灣法律體系里“最不穩定的公民群體”。

此次事件同樣反映另一層結構性緊張:中央與地方的權力沖突。花蓮縣府依法撤銷處分:體現地方自治精神。內政部公開否決:以“無解釋空間”直接壓制地方判斷。

這種中央集權式的操作,在許多民主國家,都會被視為執政黨中央對地方自治與多元權力分立的侵蝕。在台灣,則被政治化為“國家安全 vs. 個人權利”,這使得陸配的權利極容易成為政治攻防下的犧牲品。

結果就是:法律上是“陸配可以參政”,實務上是“陸配永遠無法符合資格”。這是典型的“看似開放、實則封閉”的制度設計,與民主制度完全相悖。

台灣民眾多半對陸配友善,但政治輿論近10年走向極化,形成一個吊詭現象:

陸配越融入台灣,越想為台灣服務,她們越被視為風險。當一個群體的權利開始取決於政黨立場,而非法規條文——民主制度就已經出現裂縫。

行政部門繞過立法制造出來的“國家定位”壓力測試?

當然更重要的是:民進黨中央政府正在借行政權擴張,繞開憲法與兩岸人民關系條例,以個案方式偷渡“台灣與中國互為外國”的兩國論。

內政部和陸委會一向的理由是:“陸配若未放棄中國國籍,就可能有忠誠風險。”“中國不給陸配開放棄國籍證明,那是中國的問題,與台灣無關。”“沒有退出中國國籍,就不能擔任公職。”⋯⋯

可是台灣現行法律體系中存在一個獨特的“法理雙軌”:《憲法》與《兩岸人民關系條例》明確界定:大陸地區與台灣同屬一國之不同地區,“大陸人民”並非“外國人”。而《國籍法》則用於處理台灣與真正外國(如美國、越南)之間的國籍關系。

這就成立了一個基本現實:那就是中國大陸不允許陸配為了入籍台灣而“放棄國籍”。其實在台灣也是一樣,中華民國憲法也規定兩岸同屬一中,不承認中華人民共和國的國籍,那麼,怎麽可能讓陸配給你一個你自己也不承認的「退出國籍證明」呢? 要求陸配提供一份“台灣不承認、台灣也無法驗證、台灣也不視為具有法律效力”的國籍證明,這在法理上是荒謬且自相矛盾的。這不是自己打臉自己嗎?

可即便這樣,內政部和陸委會依然繞過憲法和兩岸人民關係條例,挪用《國籍法》來製造門檻,此舉效果直接等同:行政機關可以借個案單方面宣告“兩岸互為外國”。不僅繞過了憲政體系,也完全跳過應由修憲或修法程序進行的國家定位辯論。

換言之,這不是在執行《國籍法》,而是在借行政權反向重塑國家定位。

若行政機關得以以此邏輯無限延伸,後果將是全面性的:接下來的連鎖效應很可能會是:

陸配的入籍效力可能被全面重新檢討;

所有陸配公職人員(包括基層行政公職)都可能被追溯性解職;

兩岸人民關系條例將被架空;

台灣的憲法地位將被架空;

台灣的“地位”將被行政機關以“個案執法”方式重新塑造;

這是對台灣整個憲政秩序的動搖。因為這意味著:不是立法院,也不是修憲會議,而是內政部可以在行政層級決定台灣的國家定位。如果這場壓力測試順利被台灣社會接納並形成慣性,那麽台灣的民主將出現一個前所未有的裂縫。

作者為作家、媒體人

●投稿文章,不代表聚傳媒J-Media立場