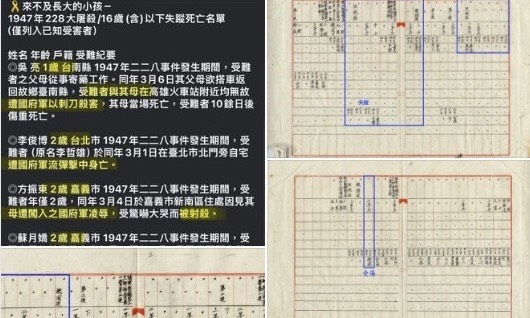

照片為《紐約時報》截圖

【聚傳媒上官亂文章】前幾天,《紐約時報》報導了閆麗夢事件。她因2020年4月底前往美國後指控中華人民共和國政府製造2019冠狀病毒病病毒而受到關注,在川普的第一任期,她被塑造成一個科學吹哨人,一個反中共體制的勇士,後來隨著郭文貴的司法困境、川普政府鷹派系統的邊緣化,而逐漸淡出。這次的報導顯示,她一直處於和家庭撕裂以及封閉的環境中。這件事不得不讓人深思,這反映了幾個層面的問題。

首先,是閆麗夢是如何被塑造成一個抗中科學吹哨人的。

關於新冠病毒的起源問題,無論是不是實驗室泄露,其實都存在大量尚未被充分論證的漏洞。它應該是一個可以通過純科學方式、長期開放討論的問題。但現實是,這個議題在很短的時間內,就被迅速納入了當時正在加速的美中對抗框架,以及美國國內高度極化的政治環境之中。

在這個過程中,閆麗夢的身份雖然是科學家,但她從來沒有真正被當作一個科學家來對待。她被迅速塑造成一個從中共體制中逃離出來的科學吹哨人,而她個人的專業能力、論文質量、學術爭議,反而在敘事中被系統性地忽略了。

一個非常有意思的結果是,無論是在香港,還是在美國,閆麗夢反而在自由世界里,越來越深地陷入了一個信息繭房。她對丈夫、家人、導師的信任逐漸瓦解;而來自家人和同事的勸阻,在她的認知中,全部被等同為中共試圖對她封口的一部分。

最終,她形成了一種高度封閉的認知結構:仿佛只有極少數盟友構成了真實世界,其余的一切都是陷阱。

其次,就是極端抗中陣營對「工具人」的持續尋找。

在整個過程中,始終存在著一個極端化的抗中陣營。他們不斷尋找可以被動員、被使用的工具,而這一次,這個工具恰好落在了閆麗夢身上。本質上,這是一種高度工具化的過程。在川普執政時期,閆麗夢迅速獲得了資金、律師、庇護所和媒體曝光,被安排進入福克斯新聞,被班農、郭文貴等人包裝成關鍵證人。

但《紐約時報》這篇報導所揭示的一個重要事實是:她個人在心理層面所需要的支持,長期以來幾乎是被忽視的。隨著政治周期的變化,川普下台,疫情敘事降溫,閆麗夢也不再是共和黨動員的重要資源,郭文貴本人又陷入司法困境。閆麗夢幾乎是在極短時間內,被整個系統邊緣化了。

她既沒有獲得她所期待的大學職位,也沒有穩定的收入或資助,更沒有主流平台。她的高光時刻可能也就止於一次進入塔克·卡爾森節目的亮相。

這一過程反映出的,是一個並不能被簡單稱為公民社會的極端抗中陣營。它雖然存在於民主社會中,但更像是在特定歷史窗口期形成的一條敘事產業鏈,是否直接牟利可以討論,但至少,它確實構成了一種完整的敘事運作結構。

可是,為什麽這樣歪曲事實的敘事,依然具有如此頑強的生命力,並形成一個強大的敘事產業鏈,影響大眾的判斷,牽動大眾的情緒?

為什麽這種抗中敘事產業鏈能夠長期運轉?為什麽大量無法核查的陰謀論依然被反覆消費?

我並不認為所有相信這些敘事的人,真的完全相信其中的內容。包括一些台灣觀眾,未必真的信。但他們需要的,首先是一種強烈的道德感,一種「我站在正義一邊」的確定性。同時,他們需要被強化一種認知優越感:你們都是被洗腦的,只有我們看得清楚。

在當下高度緊張的地緣政治環境中,這種敘事還提供了一種情緒出口,對焦慮、憤怒、無力感的宣泄,以及對群體歸屬感的渴望。這在心理學層面,是非常具體、也非常現實的需求。

正因為大眾有了這種情緒依賴,於是一種深層敘事路徑依賴出現了,這二者互相依存。

如果往近一點追溯,它來源於冷戰之後的反威權敘事。這套敘事主要存在於民主社會中,並且因為言論自由的光環,而被天然地賦予正義性和道德優越感。如果再往前追溯,它最早的對象是蘇聯,並形成了一種高度二元對立的結構:民主對獨裁。獨裁意味著謊言、陰謀和遮蔽真相;自由世界則充滿了正義的吹哨人,勇敢地揭露威權的黑暗。

但問題在於,今天的中國已經不再是當年的蘇聯。中國並沒有按照這套敘事預期解體,反而變得更大、更覆雜,也逐漸脫離了我們過去對它的想象。

當然,這背後有全球化、科技、供應鏈深度交織的因素,但更根本的一點在於:世界的真相並不是非黑即白、二元對立的。

即便是中國,很多時候也只是部分年代、部分混亂、部分制度性失靈,在不少情況下,它依然具備一定程度的自我糾錯能力,這一點,恰恰是抗中陣營里經常被忽略的。

那麽,為什麽《紐約時報》不是更早,而是現在才發表這篇報導?有些批評無非是:《紐約時報》被買通了,是中共同路人等等。

但需要指出的是,這篇報導並沒有否認中國在疫情早期存在信息壓制;它也承認遠程監控和騷擾的存在。它真正拒絕的,是這樣一種邏輯:因為這些問題存在,所以所有極端敘事就必然是正當的、成立的。

為什麽《紐約時報》現在才出手?或許,它並不是現在才知道這些問題,而是必須等到圍繞閆麗夢的敘事紅利期結束之後,新的敘事空間才逐漸出現。在此前,任何事實核查都極有可能被指為替中共護航。

這其實也是傳統媒體在當下時代面臨的困境,它們往往只能等待舊敘事的動員效力衰退之後,才有可能重新進行一種真正意義上的社會學、甚至人類學式的回溯。

這本身就是一種悲哀。但即便如此,遲來的社會解剖,雖然無法構成及時的糾偏,但依然是必要的。

作者為作家、媒體人

●投稿文章,不代表聚傳媒J-Media立場