【聚傳媒林保淳專欄】 「博愛座」的設置,是全世界許多國家都實施的,原意是讓一些孕婦、病者、負傷者、老人和身心障礙人士能有一個「無障礙的交通空間」,以利於出行,本是非常良善的一種制度。但是,由於法律規定不夠周全,以及個人對「博愛」認知的差異,原本良善的制度,反而有時成為混亂的根源,無論是在哪個國家,都曾出現因「讓座」而導致的不必要糾紛。台灣大約從1980年代開始有「博愛座」,可能由於當時民心尚是淳厚,禮讓之風被譽為美德,也或許因為媒體鮮少報導,很少聽聞過類似糾紛的。

台灣「博愛座」的糾紛,應該是晚近10年間才開始陸續出現的,這是一個非常值得觀察的時間點。基本上,「博愛座」的糾紛,無一不是起因於年老的人「強烈要求」年輕人「讓座」,而年輕人不願意,因此先從語言上起了衝突,緊接著可能就發生肢體碰撞,遂造成事件,而其中如果又有在旁的「正義老人」加入戰圈,糾紛就會更形嚴重。

老年人之所以會要求「讓座」,原因不外兩種,一是真的身體衰弱,無法久站;二是在認知上有了偏差,認為「博愛座」是老年人「專屬」,是不容年輕人「霸佔」的。在爭執的過程中,老年人說話的語氣和態度,顯然是最重要的關鍵,在諸多事例中,我們真的可以發現有一些老人「倚老賣老」,一副得理不饒人的惡劣態度,一旦出言不遜,自尊心強烈的年輕人無論如何都是不可能會接受的;當然,婉言相求,而年輕人無動於衷,置之不理,或是反唇相譏,以各種疲累、隱疾為藉口的情況,也是所在多有。

一隻碗是不會響的,兩造產生糾紛,不可能單獨的一方是完全站在「理」字上的。新聞媒體的報導,通常無法完整、忠實地捕捉到全部的過程,而往往只集中在衝突的焦點上,因此孰是孰非,真的是很難判斷的。因此,當事件被廣為報導之後,讀者以片面的資訊所發的言論和評斷,也就往往難免有一偏之私,這就造成了眾說紛紜的混亂了。

值得觀察的是,一旦事件發生,多數的評論,竟有八成以上是站在年輕人立場發聲的,在這些評論中,老年人成為眾矢之的,幾乎被貶損成「下流老人」,諸如「倚老賣老」、「老年人是亂源」、「老年人不應該出門」、「老年人不知自愛」的論調,多到令人駭異的程度。言下之意,老年人既然已經衰老了,就應該認命地「功成身退」,不應該還妄想在社會上維護自己的霸權,限縮、妨礙了年輕人的發展空間。相對地,站在老年人立場發聲的,卻只能以慨歎世風日下、道德澆漓,社會已不再「敬老尊賢」的微弱呼聲,甚至掉轉過頭來,苦心奉勸老年人「沒事少出門」,以免為社會添製麻煩。

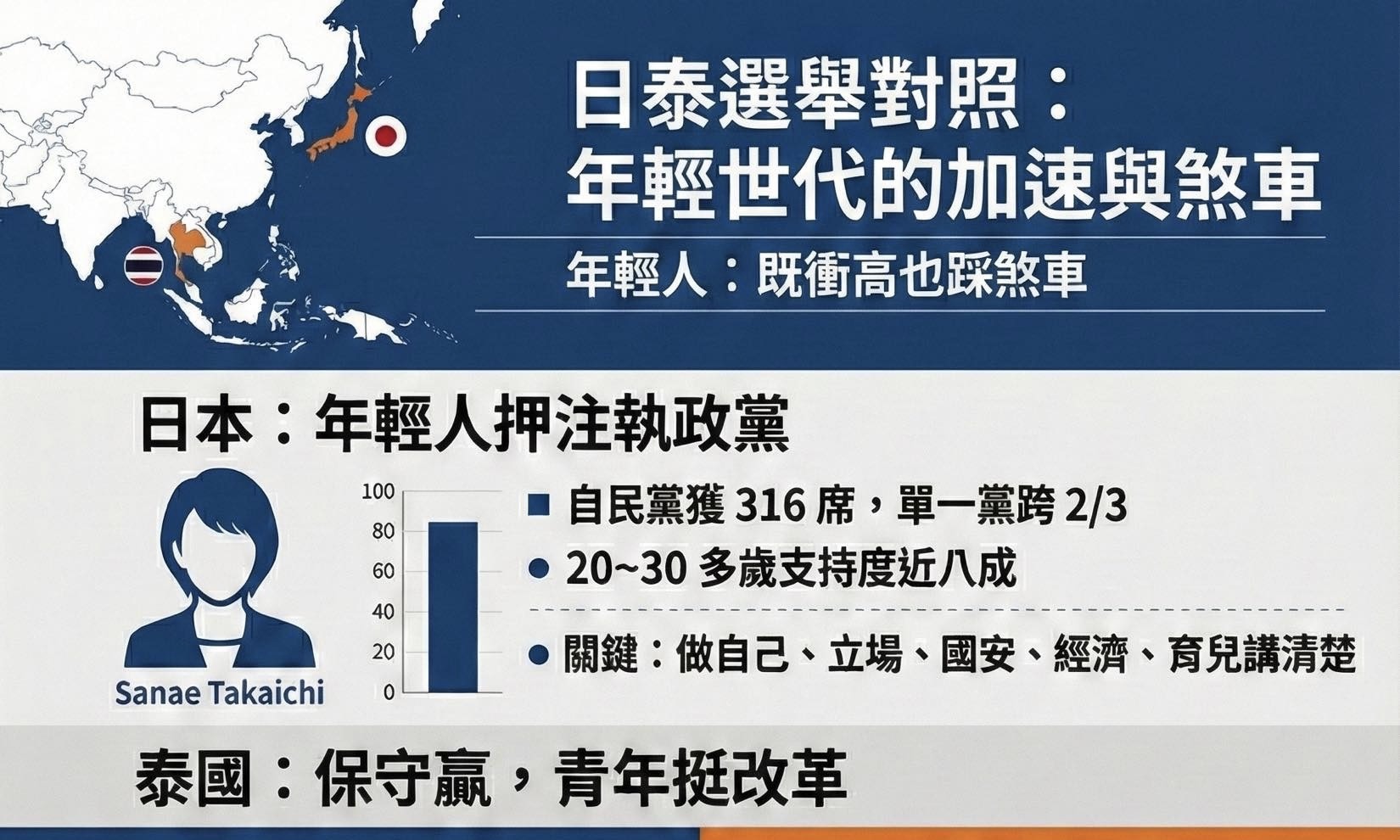

這已經不是「讓座」的問題,而是上綱到「世代之爭」的問題了。台灣的「世代之爭」,已經瀰漫於整個社會的各個角落了,「世代交替」成為最時髦的顯學。從自然界「新陳代謝」的原理上看,新的一代取代了舊的一代,是不可能避免的,但其中最令人憂慮的是,「仇老」、「怨老」的觀念,已然深植密布,老年人成為「父權」的象徵,「老賊」、「薪水小偷」、「米蟲」、「貪小便宜」、「為老不尊」、「浪費國家資源」、「阻礙年輕人發展」種種負面的評論,蠭然而出,這對曾經為家庭、社會、國家付出了一輩子心血的老年人,真的是情何以堪!一葉可以知秋,我們從有關「讓座」事件的評論中,完全可以觀察到這樣的現象。

「世代交替」當然是必要且不可逆的,但是,在鼓勵、培植後進之餘,如何「安頓」年老衰退的老人的身心,卻往往被忽略了,「老年歧視」越演越烈,老年人如失水的魚,只能相濡以沫,自求多福了。在相關的評論中,有不少老年人是贊成取消「博愛座」的,原因很簡單,雅不願以此而喪失了自己的尊嚴,沒有了「博愛座」,起碼不會被人指著鼻子罵「下流老人」,君不見連「老年優待票」都有年輕人認為對他們不公平嗎?

台灣已經步入「老年社會」了,可老年人的處境,卻越發堪憐,不敢說是動輒得咎,但不虞之毀,卻常是如影隨形。年輕人都批評老年人「貪小便宜」,因公共交通工具有優惠,所以為了貪圖省儉那些小錢,就是身體分明不能承擔,也非得享受這個優惠不可。這一個世代的老年人,都曾經過台灣困苦的歲月,也常都以節儉為美德,的確是「能省就省」的,所以一遇到有便宜可佔的機會,大抵也都會不惜犧牲大把的時間,排隊買雞蛋、領贈品、拿不必要的健保藥……,基本上只有一個目的,就是「省錢」。在年輕人看來,這真的是非常荒唐可笑的;但是,他們卻忽略了,老年人的如此「儉省」,是為了誰而「儉省」?辛辛苦苦,在大雨中、烈日下排隊數小時,省下個20、30元,是為了自己嗎?很多人主張,老年人能「不出門就不要出門」、「站不久就多花點錢搭計程車」,你以為老年人就應該足不出戶,待在家中「等死」,不需要多到外面走走、調適身心,以免疾病嗎?你以為每個老年人都捨得花昂貴的計程車錢嗎?老年人「不捨」,豈不是正為可能需承擔扶養老年人責任的年輕人「不捨」嗎?

「博愛座」設置的目的,原意是促進社會的「禮讓」之風,未料反而激化了「世代之爭」,我是老年人,是主張廢除的,社會如此的「老人歧視」,又何苦湊上臉去挨人家的巴掌,自討沒趣呢?此世界非「公」世界,兒孫自有兒孫福,莫為兒孫作馬牛,千萬不要再「省儉」了,花開堪折直須折,花如謝了,就無須再去操心了。

作者曾任國立台灣師範大學國文學系教授

●專欄文章,不代表J-Media 聚傳媒立場。