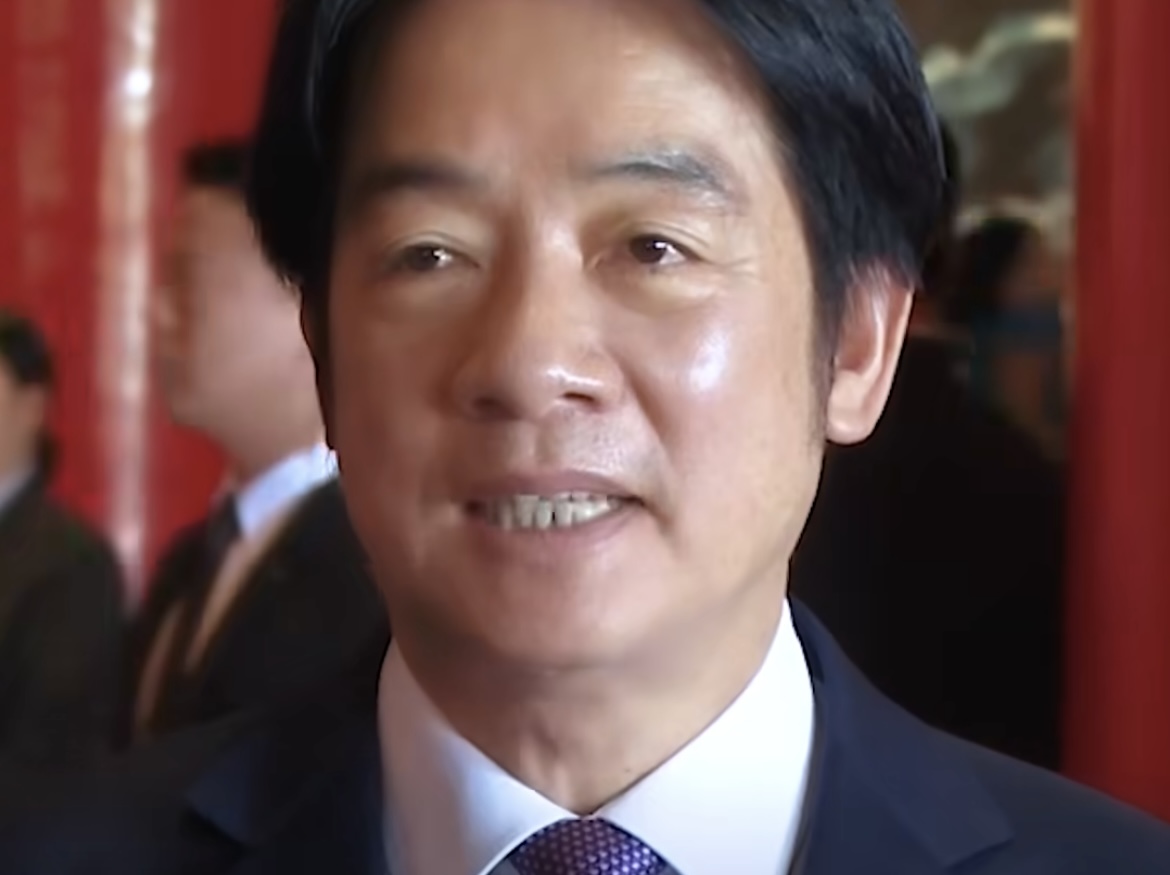

照片取自總統府官方網站

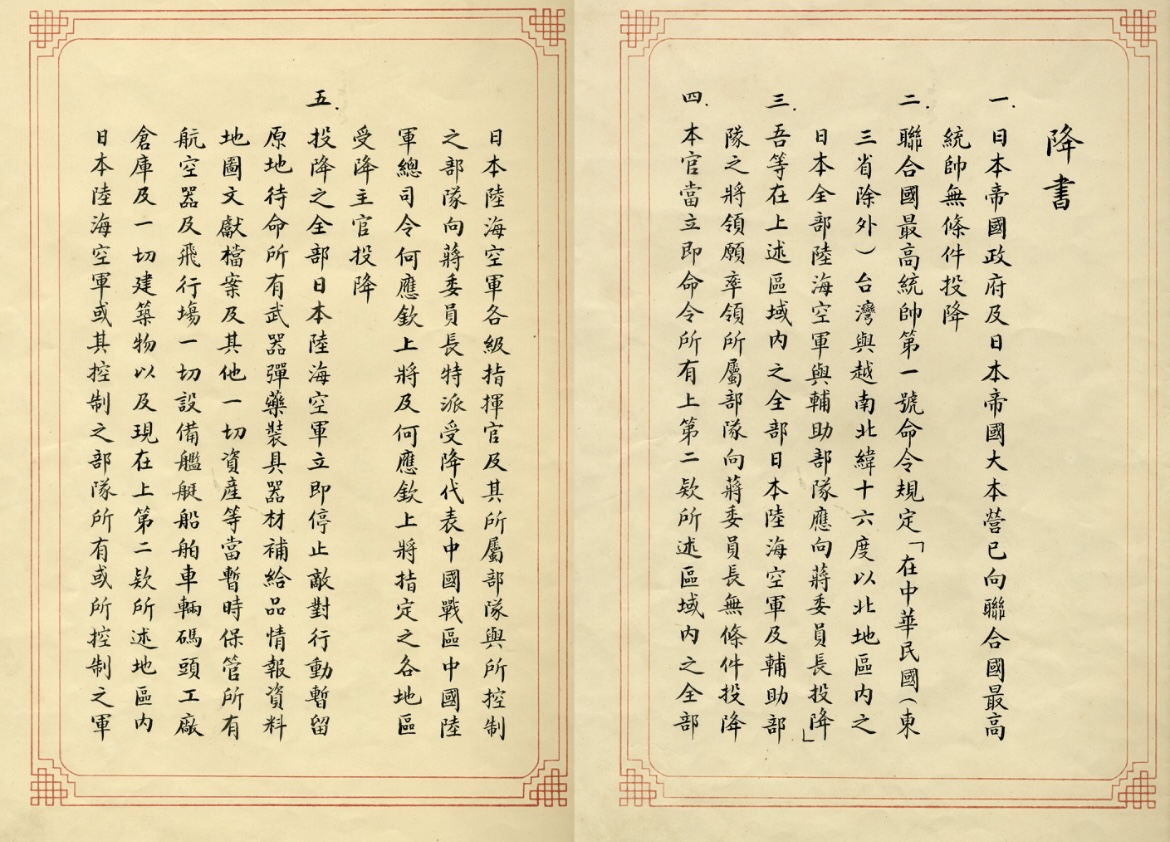

【聚傳媒奔騰思潮專欄】從2025年7月至10月,中共試圖運用對日抗戰勝利80周年、聯合國成立80周年、臺灣光復80周年,準備對臺灣進行國際法律戰及歷史敘事戰。6月海峽論壇期間全國政協主席王滬寧宣稱,今年是抗日戰爭與反法西斯戰爭勝利、臺灣光復80周年,見證「兩岸同胞捍衛中華民族尊嚴、保衛共同家園」。中共舉辦「三個八十周年紀念與臺灣問題」活動,藉抗戰勝利、聯合國成立與臺灣光復八十周年,聲稱戰後國際秩序已確認臺灣是中國不可分割一部分。

面對中共的歷史敘事戰,賴清德政府則倡議「終戰」,而非對日抗戰勝利。其對終戰八十周年的實施策略目標,對外具有抗衡中共三個八十周年的話語權作用;對內具有排斥傳統國民黨式或中華民國式抗戰歷史敘述,讓終戰歷史敘事取代抗戰敘事,促使臺灣進入與歐洲國家、日韓探索第二次世界大戰話語權,從而讓臺灣跳脫中日戰爭歷史敘事,冀圖臺灣問題國際化;而非讓臺灣問題淪為中國對日抗戰的附屬議題。

賴清德政府選擇強調「終戰」而非「抗戰」,其背後具有明顯的政治與輿論計算。綜觀整個運作團隊可能涵蓋相關政府部門,包括總統府文稿小組,負責統整與協調;國史館爬梳抗戰或終戰歷史及舉辦學術研討會討論;陸委會負責兩岸關係及政策、規範軍公教人員參與大陸紀念抗戰八十周年活動、九三閱兵;及國防部宣傳軍事戰爭及防衛的協同。此舉的戰略目標是民進黨政府試圖奪取歷史話語權及詮釋權,以利在當前的兩岸關係發展與國際局勢中取得話語主導權,建構其國族論述及永續執政話語權。

綜觀賴清德政府的終戰歷史敘事,其策略可歸納為五個方向。

首先,政府部門及若干學術界話語一致化。全面將「終戰」定調為「和平、反侵略」的符號,降低「抗戰勝利」與中共、國民黨史觀的重疊度,藉此終戰語詞讓臺灣跳脫兩岸歷史連結,既去中國化也去中華民國化。但反而掉入親日化、媚日化泥沼。藉由終戰宣稱反侵略、要和平,隱含當前中國威脅論日益飆漲及建構當前中共是侵略者形象,尤其指控中共不放棄以武力解決臺灣問題,及破壞亞太區域和平發展及穩定,意圖改變臺海現狀。

賴清德政府倡議「終戰」一詞,固然具中立性及客觀性,形同表面是中立化、實質是親日化之偽中立及偽客觀性論述。長期以來,日本以「終戰」取代「戰敗」,做為太平洋戰爭結束的歷史敘事,背後潛藏不承認日本對亞太地區發動的戰爭是侵略戰爭。日本以「終戰」詮釋歷史,但日本佔領、侵略中國則為無可爭議的事實。日本政府為配合戰後50年、60年與70年,歷來均曾發表經過內閣決議的「首相談話」,表明對歷史的認識。

現今首相石破茂宣稱:「累積非常重要。在這個基礎上,我希望判斷還必須說些什麼…不只是發表感想,更必須認真思考錯在何處、為何(政治)當時無法及時制止。」石破茂不同於戰後歷代首相,以「戰敗」取代「終戰」表達對戰爭的反省,重新審視「日本為何發動戰爭」。其構想是承襲歷代首相談話精神,也檢視軍方失控與未能防止平民受害的歷史背景。

其次,從中國抗戰史觀轉化成臺灣主體性史觀,進行學術化包裝及典範轉移。民進黨政府透過檔案解密、出版蔣中正日記、舉辦研討會等方式,使「終戰」成為「史料中性」的學術結論,而非政治口號。以掌握具權威性史料詮釋改變史觀建構,以新史觀重新詮釋其歷史意涵,試圖建構臺灣主體性及去兩岸歷史記憶連結,成為民進黨建構臺灣新國族主義的學術論述工具,致喪失其學術全面性。

民進黨政府採用「終戰」這一中性、跨價值立場的詞彙,搭配「終戰接收」主題活動,引導臺灣社會對1945年前後臺灣歷史進行多重反思。例如國史館舉辦六場講座,從多元角度揭示接收過程中的政治、經濟、文化與族群認同轉向,強化臺灣主體性同時回應政治宣傳壓力。這是一種強化臺灣主體史的歷史敘事,透過不同專家學者的論述,讓戰後臺灣不再只是戰爭背景下的附屬地,而成為歷史進程中的主體參與者。例如對原住民政策的探討,即強化「臺灣族群多元」的敘述。

復次,運用終戰將臺灣問題持續國際化。賴政府有意將臺灣放入「二戰民主盟友」的國際脈絡中,以歐戰終結紀念、臺日韓跨國對話為舞臺,強化「與盟友共享歷史記憶」,包括與二戰歐戰終結紀念銜接。外交部與駐外單位可透過歐盟、美國及聯合國的「二戰終結紀念」場合,將臺灣定位為戰後秩序的利益承擔者,強調臺灣的民主制度與反侵略立場,與盟國共享戰後的和平價值。

同時,建立臺日韓三邊對話機制。透過定期舉辦類似「戰後記憶與民主價值」三國論壇,邀請日韓學者、NGO與政府代表,形成「東亞民主記憶共同體」。舉辦跨國展覽與史料解密。與類似日本國立公文書館、韓國獨立紀念館合作,舉辦「戰後八十年檔案展」,將臺灣檔案與盟國檔案並列展示。另外,推動蔣中正日記與外交電報的英譯與數位化,提供國際學界與輿論可引用的「臺灣版本」史料。

賴政府積極參與民主同盟組織活動,例如可能借助美國推動的「民主峰會」或G7的歷史與價值聲明場合,將「終戰八十年」與「抵抗專制、守護民主」掛鉤,將臺灣歷史記憶轉化為現代國際安全的正當性來源。例如2025年6月G7領袖持續嚴正關切中共在東海與南海破壞穩定的活動,以及維護臺灣海峽和平穩定的重要性。同年3月,G7在外長會議後發表聯合聲明,強調維護臺海和平穩定的重要性,重申反對任何單方面透過武力或脅迫改變現狀的企圖,也未提及「一個中國」政策,有別於先前的聲明。

再者,建構制度性規範禁止公務員與退役將領參加中共「九三閱兵」。民進黨政府透過「事前審查」與「事後追究」雙重機制,降低個人行為被對岸利用的風險。透過陸委會公布以禁止公務員與退役將領參加中共「九三閱兵」為例,鞏固臺灣內部歷史記憶的自主權,防止大陸透過象徵性符號統戰,以奪取「日本侵略是抗戰或終戰歷史敘事」主導權。自2015年起中共定位「九三閱兵」,為「紀念中國人民抗日戰爭勝利」的重要政治儀式;透過閱兵強化其領導抗戰的正統性,並藉邀請臺灣人士出席,以製造「兩岸共同抗戰記憶」的政治符號及象徵性意義。

若臺灣官員或退役將領出席九三閱兵,此「終戰八十週年」的歷史敘事競爭中,將削弱民進黨政府所建構以「終戰」為核心的歷史詮釋,並被對岸收編為統戰成果。民進黨政府將在公共論壇及教育中,強調「終戰論述」的國際價值與國內正當性,讓臺灣社會理解其禁令並非單純政治操作。針對不同層級人員,包括設定公務員、退將、民間人士,設定不同強度的規範,避免過度限制社會交流。如針對先前網紅館長宣稱陸委會禁止其參與大陸九三閱兵活動,陸委會則澄清館長屬於民間人士,並非限制特定人士。

最後,建構「中國威脅論」強化國防連結。民進黨試圖把歷史敘事轉化為「抵抗侵略、守護家園」的安全話語,藉由國防部與輿論戰連結,強化臺灣社會對兩岸威脅的敏感度。民進黨政府與日本右派的「終戰」同調,避談「抗戰勝利」。賴清德總統曾在歐戰勝利80週年譴責「侵略者」,其動機在於借古諷今,藉由歐戰勝利譴責法西斯主義,隱喻及警惕今日中國威脅論及中共為最大境外敵對勢力,形式上反既往侵略者實質上反中共。

民進黨政府將二戰臺灣抵抗日本侵略的經驗,形塑成今日面對中國威脅論,轉譯為今日面對中共軍事威脅的精神資源。「終戰」不僅是歷史終點,更是具歷史警惕作用,提醒臺灣社會面臨中共極限施壓,和平不是自然存在,而是透過抗爭守護而來,以備戰換來避戰。這是將既往歷史敘事加以現代化,把「抗戰精神」轉化為「全民防衛」、「韌性社會」的語言;將既往「外敵侵略」與今日中共的「認知作戰、灰色衝突」相連結,塑造臺灣社會的戰略警覺。

然這樣歷史連結恐需要相當謹慎,避免因過度操作軍事化而促發亡國感危機意識的疑慮;過度強調「戰爭記憶—軍事準備」連結,可能引發民眾不安或被批評操弄戰爭恐懼感,藉此迎合美國要求臺灣提高國防經費。民進黨政府宣布將在2030年提高國防費至GDP的5%,如同北約各國軍費分擔比例,此將加重臺灣財政負擔;若中央政府總預算半數投入國防費用,勢將排擠民生衛生福利支出。

藍白陣線可能指控民進黨政府,藉由終戰一詞去抗戰化,從而操弄臺灣安全的風險及危機。要知賴政府的策略,在政治上可能形成一種反效果,若操作不當,將被質疑過度「美化日本殖民」或「淡化二戰加害者責任」,也會影響臺灣與南韓、東南亞國家關係。

從舉辦「終戰接收」活動,到對大陸舉辦「九三閱兵」的明令禁止,賴政府在抗戰勝利80週年這一敏感節點,展現出精緻操作的歷史戰略。重新透過精準選詞、議題設計與活動限制,塑造臺灣在歷史上主體性的存在,而非依附於中日戰爭及抗戰勝利依附性存在;終戰一詞看似既中性又堅定,隱含價值中立性及客觀性,既去中國又不親日;然實質上卻是偽中立性及偽客觀性,這服務於民進黨政府所建構國族論述及歷史敘事。

毋庸置疑,儘管民進黨政府運用上述策略,使部分中日戰爭歷史記憶得以保留某種程度冷靜、客觀的空間;但卻削弱臺灣與中華民國抗戰史、中國歷史的連結,以及對抗日正義記憶的社會共識。而若國民黨與民間團體不進行積極紀念抗爭行動,就難以產生校正、平衡及澄清作用。固然,民進黨政府倡議終戰史觀獲得其部分支持者的贊同,然此史觀的創新性發展,至今難以突破抗戰勝利的傳統史觀及路徑依賴。

作者為佛光大學公共事務學系副教授兼澄正書院主任

●專欄文章,不代表J-Media 聚傳媒立場。