照片為民進黨官方網站

【聚傳媒奔騰思潮專欄】當前臺灣政治與經濟環境可謂內外交迫。朝野關係日益緊張、兩岸互動持續低迷、臺美經貿摩擦升溫,三大領域幾乎同時遇到瓶頸。

細究原因,癥結在於執政者在剛直與柔軟的拿捏上顛倒錯置,在應該柔軟應對的朝野與兩岸關係上過於剛硬,失去迴旋空間,反遭對方反制;反之,在面對美國的經貿壓迫時卻過於柔順,甚至竭力討好,以致對方予取予求。在這樣的情勢下,如何正確判斷何時該剛、何時該柔,並做到剛柔並濟,成為關乎國家利益與未來方向的重大課題。

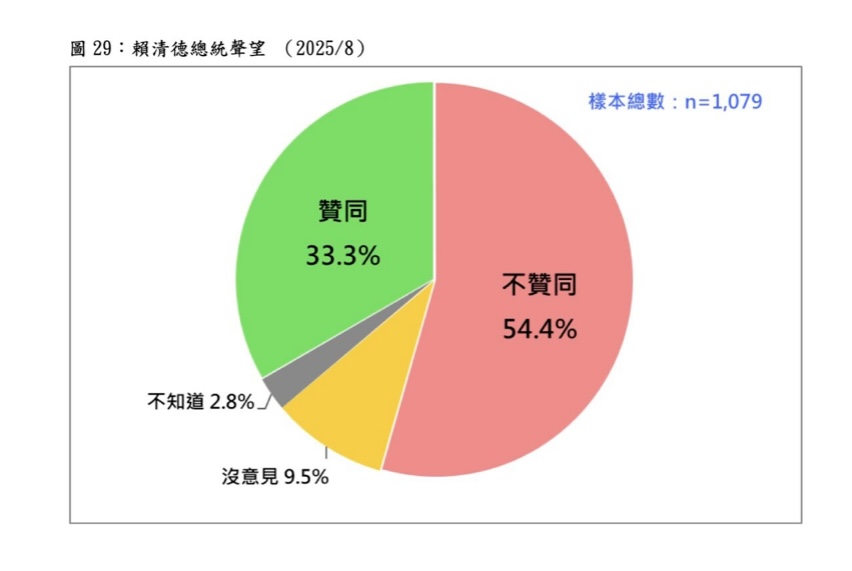

近年來,朝野惡鬥幾乎成為臺灣政治的常態,社會撕裂加劇。這種長期的內耗,削弱了政府推動政策的效能,也讓國際社會對臺灣的政治穩定性產生疑慮。事實上,對內部政治對手過度剛硬,會消耗執政資源,讓臺灣在面對外部挑戰時失去凝聚力。

執政者若能以柔性手段化解對立,例如建立跨黨派協商平臺、就重大政策尋求在野黨參與,將有助於修補裂痕。當朝野在對外議題上能形成基本共識,臺灣在國際談判中的立場才更堅實。

民進黨政府長期採取「抗中保臺」的高強度路線,雖符合部分「獨派」民意期待,卻也導致兩岸交流幾近停擺。兩岸經貿依存度高,尤其在電子零組件與半導體供應鏈上互補性強,貿易壁壘和溝通中斷對臺灣經濟造成隱性傷害。若能在堅守主權立場的前提下,適度恢復經濟與人員往來,例如開放特定類別陸客、重啟農產品出口,既能提振產業,也有助於緩和政治緊張。

與前述兩者相反,臺灣在面對美國的經貿壓力時,往往過於被動。近期美方針對部分臺灣產品課徵高額關稅,並不排除啟動「232條款」限制鋼鋁產品進口。臺灣若一味讓步,不僅損害產業利益,也會被視為缺乏談判底氣,助長美方的「得寸進尺」。臺灣在全球高科技供應鏈中擁有不可替代的地位,尤其半導體產業對美國國防與經濟安全至關重要。面對貿易壓迫,政府應明確設定底線,必要時以限制技術外移或延後合作計畫作為談判籌碼,並積極尋求多邊經貿合作,以降低對單一市場的依賴。

在大罷免大失敗之後,執政黨實應對在野力量改採柔軟政策,設法尋求共識,化解內耗。執政黨應停止濫用行政與司法權力,將其作為政治鬥爭工具,轉向透過制度化的對話與監督機制建立互信。例如,針對重大對外談判,可成立「國會貿易談判監督委員會」,邀請在野黨參與,讓政策決策過程更透明,也讓最終結果更具合法性。

在面對美國的經貿壓迫時,臺灣應堅守高科技產業與關鍵資源的利益,並要求對等的市場開放與技術合作作為交換條件。談判中可適度開放次要領域,但必須保護核心產業,避免「用戰略換短期利益」。

兩岸官方政治互信短期內難以建立,但民間與產業層面的合作依然有空間,可從農產品貿易、觀光、學術交流等非敏感領域著手,讓經濟與人文互動成為穩定兩岸關係的「安全閥」。但是,賴政府必須回到兩岸岸同屬一中的憲法軌道上,承認九二共識的基本原則,不要再搞「新兩國論」,才能在滿足這項前提下啟動新的兩岸關係。

臺灣正站在國際與內部壓力交織的十字路口。執政者若能在剛直與柔軟之間靈活切換,對內化解分歧、對外守住底線,將不僅能減緩當前危機,更能為未來發展奠定穩固基礎對臺灣而言。柔軟應用在對內與對陸關係上,有助於減少內耗、增加合作空間;剛直應用在對外防衛核心利益上,確保國家安全與經濟自主。剛柔相濟,才能在多方夾擊中為自己開闢生路。

老子《道德經》中的智慧或許能提供借鏡——「柔弱勝剛強」。這不意味著一味退讓,而是懂得在合適的對象與時機中靈活運用剛與柔,形成可攻可守的戰略。如同水的智慧——能柔能剛、能進能退——執政若能掌握這種「游刃有餘」的節奏,就能在風高浪急的國際局勢中,為臺灣找到一條穩健而持續前行的航道。柔不是沒有原則的退讓,剛也不是無差別的對抗。柔軟代表靈活、包容與迴旋,剛直代表堅守、原則與底線。真正高明的治理,不是固定地選擇剛或柔,而是能根據情勢變化靈活切換策略。

作者為資深媒體人

●專欄文章,不代表J-Media 聚傳媒立場。