照片為中選會官方網站

【聚傳媒奔騰思潮專欄】7月26日臺灣舉行世界民主政治史第一次包裹罷免國會議員的選舉。此次選舉因為以下幾個特點所以十分惡質:

首先,執政黨在去年選舉失去立法院多數後立馬就籌備罷免以奪回國會的主導權;其次,此次罷免無差別性地針對所有國民黨區域立法委員,完全違背罷免旨在淘汰特定非常不適任民選官員的精神;最後,執政黨利用選罷法的漏洞,企圖以低於原本當選票數的反對民意扳倒在野黨委員。最後的結果:25比0,選民清楚明白地否決了每一項罷免案,顯示30年來民主體制的精神已深入臺灣社會,讓它得以成功擊退像大罷免這種瓦解民主規範的攻擊。

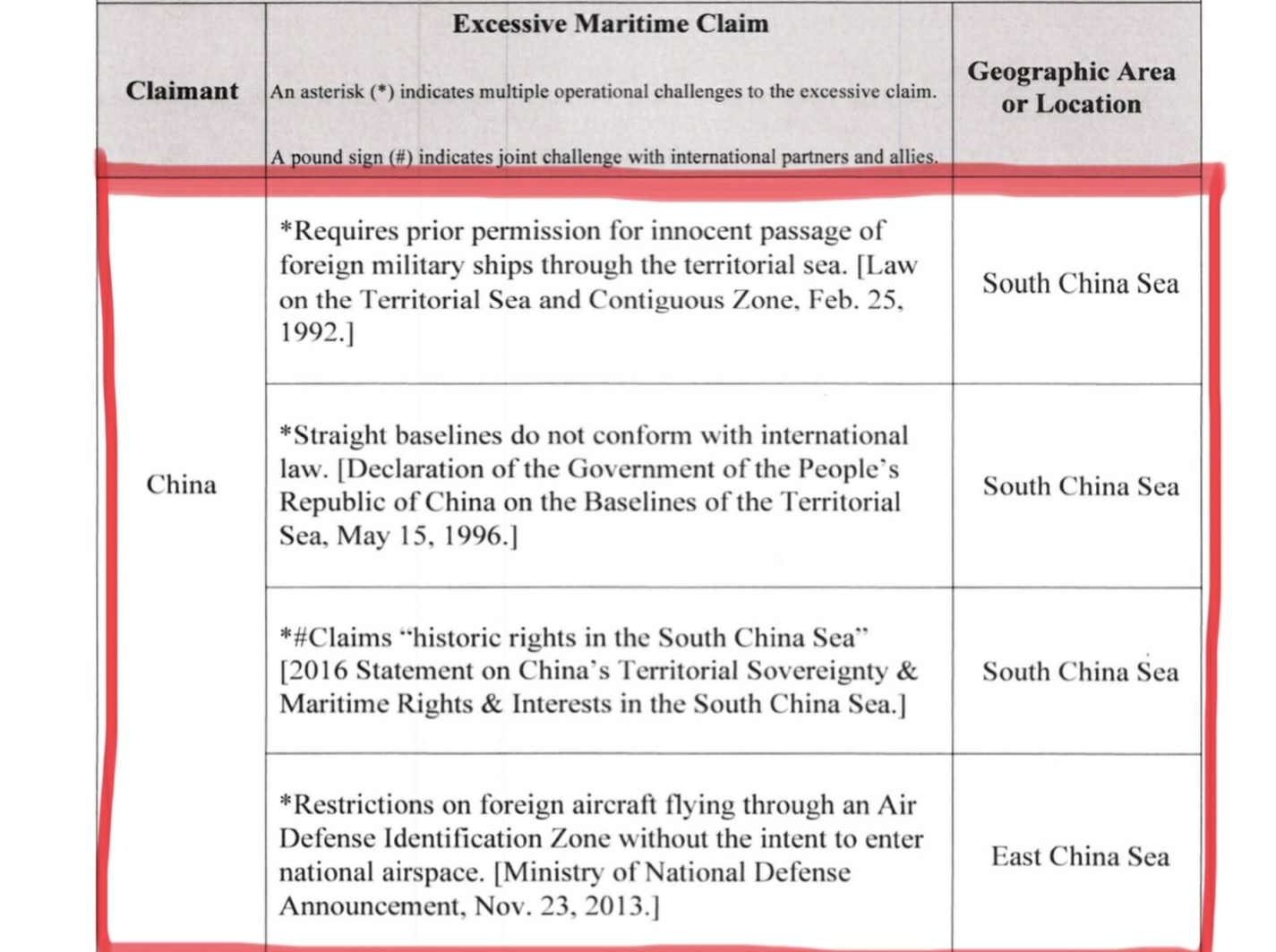

大罷免選舉對被罷免者而言是一場比一年前的競選選舉更吃力、更慘烈的不對稱戰爭。罷免戰易攻難守,因為被罷免者沒有具體對手,所以只能採取消極防衛的姿態。尤其許多罷免領銜人均為政黨色彩薄弱的普通公民,更讓被罷免者選舉攻防時礙手礙腳、施展不開。結果是罷免戰的攻方可以恣意堆疊仇恨值,但守方則只能老老實實地訴諸政績以提高支持選民的投票率。原本以為國際媒體應能看穿執政黨明為罷免、實為奪權的邪念,對這種反民主手段鳴鼓譴責;然而外媒卻只把大罷免當作親中反中勢力之間的例行衝撞,有些外國政府甚至暗助罷免勢力,如美國延遲宣布臺灣的對等關稅率和德國對納粹言論的雙標態度。

維持現有民主生活方式是臺灣社會的共識和不可踰越的底線。執政黨高舉「抗中保臺」的旗幟,要求選民罷免「中共同路人」的國民黨委員,因為只有讓民進黨重掌多數,才能防止中共染指臺灣、摧毀既有民主制度。在野黨則主張大罷免是戕害民主規範、操弄法律漏洞的奪權手段:無差別式罷免罔顧罷免制度設計的本意,大開民主倒車;沒有任何證據就公然指摘在野黨資敵叛國,無異於美國麥卡錫時代或中國文革時代的誅心之論;罷免案連署期間踐踏司法中立,大肆濫搜濫捕濫拘在野黨的黨工與高層,更是重現戒嚴時期的白色恐怖。這些惡行不但撕裂社會脈絡、家庭關係和個人情誼,更將如當年德國國會大火促成納粹政權一樣,把臺灣導向獨裁體制。也就是說,大罷免如果成功,不待中共出手,就會把臺灣的民主根基破壞殆盡。所幸,臺灣社會藉由大罷免結果重新強調,抗中不能無限上綱,制衡不但是民主常態更是其運作基石。

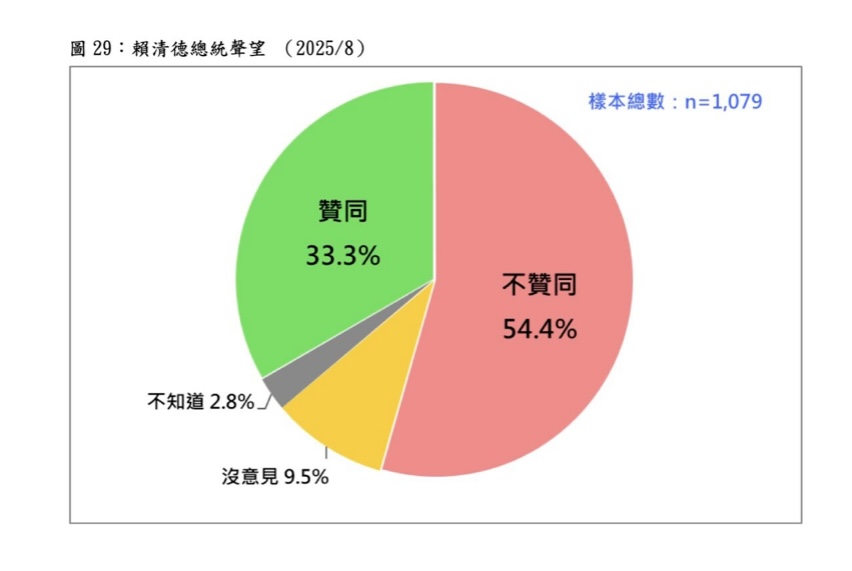

雖然在野黨這次大獲全勝,但反罷票數代表的是臺灣社會唾棄大罷免的力量,而非對在野黨的支持率,所以如將這次選舉結果衍伸成為明年縣市長選舉的預測基礎,就有點太樂觀了。尤其這次罷免方的票數雖然只佔44%,但背後前仆後繼、義無反顧的公民力量,如年輕人辭掉正職全心參加罷免義工行列、青壯年媽媽大熱天沿街鼓吹宣傳、大批海外僑民熱情返國擁罷等,在在都值得國民、民眾兩黨細細審視與反思:究竟是什麼樣護臺恐共的心態促使他們摒棄證據理性和民主信仰,無論如何一定要將在野勢力除之而後快?

如果只能訴求民進黨的貪腐失政而無法徹底拔除聯中賣臺的標籤,國民黨想在未來總統大選勝出的可能性極低。根本問題是,國民黨究竟應如何論述其兩岸政策才能說服臺灣社會他們也是貨真價實「愛臺灣」的政黨?到目前為止,國民黨不但沒有這樣的論述,連整合全黨智慧集思廣益出此類論述的意志與企圖也付諸闕如。以下草列一個「親中愛臺」的兩岸政策架構以為拋磚引玉:

1. 如果中國不顧臺灣百姓意願強行武力統一,是否應誓死抵抗?

2. 當中國提議以一國兩制政策和平統一臺灣時,是否仍應堅持兩岸同屬一中以維持海峽和平?

3. 假設兩岸同意一中原則,是否應主動出擊協商,以爭取維護臺灣民主制度?

4. 維持臺灣既有民主生活方式永遠不變是否為和平統一的底線?

5. 如何確保臺灣民主生活制度可以永遠不變?

6. 在與中國協商和平統一的過程中,如何說服美國持續提供安全保證?

要足夠「愛臺」,前四題的答案應該都是肯定的。第五題假設中國答應讓臺灣永遠保有其民主制度,但在「香港五十年不變」政策失信的陰影下,中國如何保證其承諾?第六題假設臺灣有意與中國和平統一,在協商過程中美國會協助、撒手不管還是阻撓,而臺灣該如何因應以免兩頭落空?最後兩題進入和平統一的真正深水區,也是親中愛臺政策成敗與否的重大關鍵。

作者為清大資工系合聘教授

●專欄文章,不代表J-Media 聚傳媒立場。