照片取自總統府官方網站

【聚傳媒奔騰思潮專欄】賴清德總統在國慶演說前夕的兩岸及國際論述,引發普遍性關注。自其就任以來,其政府及團隊在重大國家慶典及會議的政策敘事,主要可歸納三種模式:一、中間偏強硬立場,例如2024年就職演說、2024年國慶演說,倡議兩岸互不隸屬;二、高衝擊強硬立,例如2025年國安會議,倡議兩岸互不隸屬、中國為境外敵對勢力;三、溫和保守立場,例如2025年元旦、就職一週年演說,全文幾乎未提兩岸、對岸、中共及中國,刻意減少兩岸篇幅。

本文以為中間偏強硬立場出現機率較大,其次是溫和保守路線,最後才是高衝突強硬路線。基於臺灣社會政治壓力和國際環境約束的雙重作用下,賴政府如何將尋求在堅持原則與維護穩定之間的平衡點。這種論述策略既能回應傳統政治支持者的期待,又不太遠離中間選民,為自己尋求選票極大化目標;也能避免成為美中關係改善的障礙,為臺灣在複雜國際環境中爭取最大的戰略空間的納許均衡點。

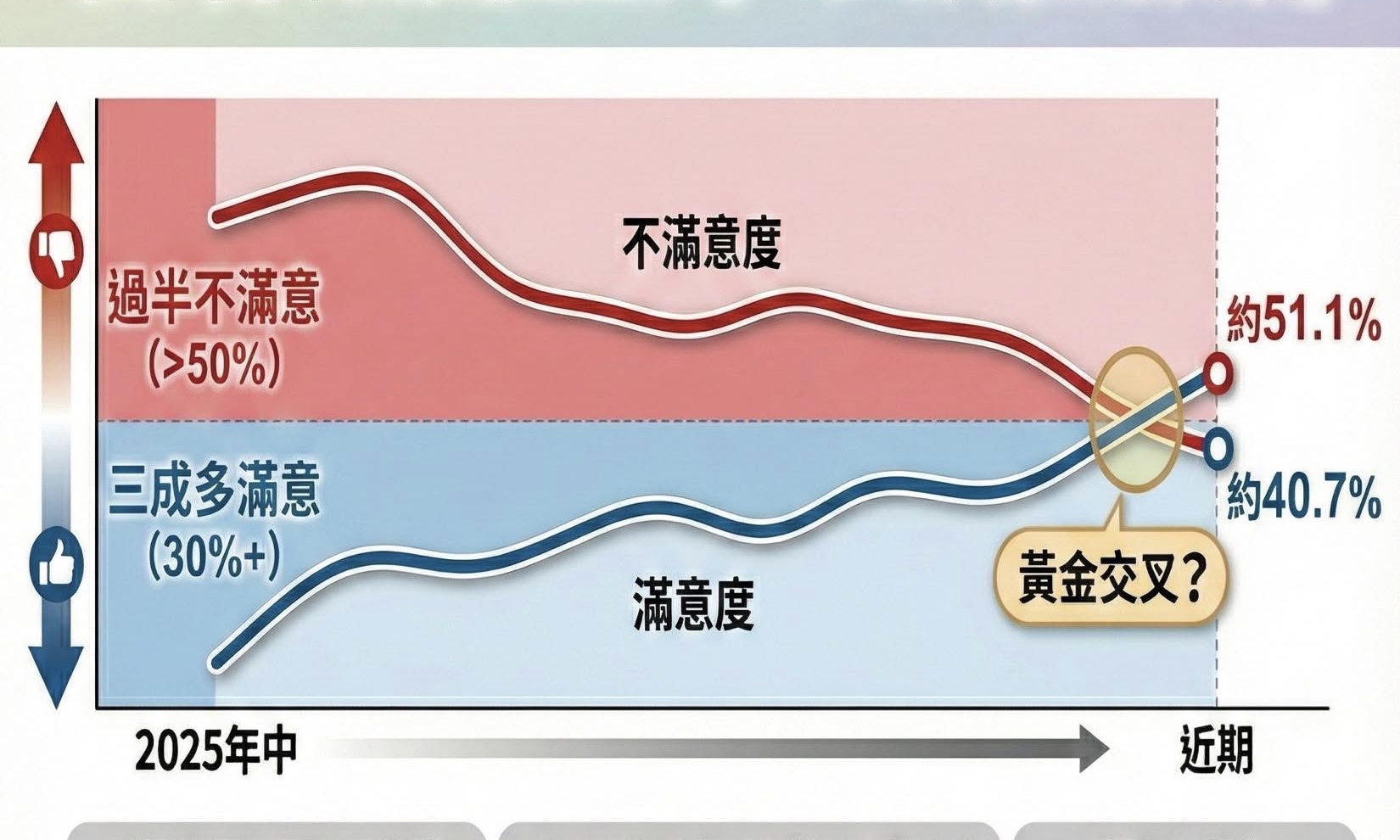

首先,選擇國慶演說兩岸論述中間偏強硬立場。立論認為對賴清德來說,內部因素高於國際及兩岸因素,永遠是內政優先大於外交兩岸國際——固權、保權、擴權始終是其參政及執政首要目標。中間偏強硬立場,對獨派交代得過去,對中間派(現狀派)也交代得過去,可能提高其民調支持度。尤其若是在第二任選舉若是藍白結盟對陣綠,此立場較能獲得選票極大化目標。若是選擇強硬立場及路線,僅能連結獨派支持度,旨在固守基本盤,無法拓展中間選民支持。

就職演說及2024年國慶演說涉及兩岸部分皆不是走模糊策略,而是採取清晰化定位方向。透過歷史事實、脈絡等陳述,表述中華民國創立後到目前的臺灣,推出「中華民國已經在臺澎金馬落地生根,和中華人民共和國互不隸屬」。同時,提出中華民國是中華人民共和國的祖國論,形同是一種跳躍式邏輯。兩岸關係論述清晰化,打破模糊空間,不同於蔡政府仍會維繫兩岸在歷史、文化上的聯繫;但兩岸關係論述清晰化,並不符合美國兩岸政策持守戰略模糊立場,恐美不樂見。

其次,美中關係核心特徵是「結構性對抗下的戰術性協商」。川習會象徵雙方在經貿、科技、軍事與地緣競爭中,雖存在強烈矛盾,但仍保留危機管控機制。對臺灣而言,中美兩大國帶來兩層壓力:臺灣將被邊緣化與被利用、被出賣的風險,面臨戰略空間收縮的挑戰。若賴政府認為中美兩大國可能就臺海問題達成某種默契,這將限制臺灣的行動自由度。

如此,賴就會透過僵化論述及強硬兩岸路線,鞏固政治基本盤及表明臺灣是主權獨立國家立場。從賴政治性格來看,這種強硬政治立場存在一定機率,其政府官員曾言兩岸兩區關係是國際關係。川習會對賴國慶演說影響程度,各方及解讀方向不同。第一種解讀是賴須強硬表態,避免淪為籌碼被犧牲;且可以連結美政府右派人士,挑唆中美關係。且過激兩岸論述利於鞏固綠營基本盤政治作用,尤其是在大罷免連續兩次失利及臺灣面臨災害防救問題,賴民調支持度持續下滑,須鞏固基本盤勢後穩健調整。

第二種解讀是川普亟待川習會,改善美中關係。因此,示警賴清德不宜提出過激兩岸論述,避免刺激中國,不要成為麻煩製造者。然美國與歐洲各國紛紛承認巴勒斯坦國的模式,且美國國務院及國會對2758決議文的態度,傾向支持僅解決中華人民共和國的國際參與,並未解決臺灣的國際參與,這可能同時刺激推高賴政府倡議拉高臺灣主權獨立動力。如此易出現互不隸屬及中國境外敵對勢力、中國威脅論強硬說詞。

再者,賴清德的國慶演說兩岸論述將傾向溫和保守立場,避免讓自己成為美國川普政府眼中的麻煩製造者,主要是考慮美國因素。未來一年美國人對臺灣的政策,無論是軍購延遲繳交、國防費提高及高科技產業投資、高對等關稅稅率等懸而未決。尤其川普迫切想要和習近平見面,討論中美的貿易問題、第一島鏈及全球治理的問題。在美國的壓力下,賴清德不再講比較偏激強硬兩岸論述,會給自己留一些戰略轉換空間。

例如就職周年演說,賴講37次臺灣、0次中華民國、0次中華民國臺灣。內容未出現兩岸互不隸屬論、脫鉤斷鏈論、脫中入北論,沒有批判兩岸敵對責任在中國不在臺灣、未出現界定中國境外敵對勢力及批判中國統戰,屬於極為低調溫和、隱晦模糊路線,釋放些微善意。僅略帶提國安十七項因應策略,多次論及美臺關係、新南向政策,但卻無兩岸關係及政策、議題。

綜上所論,若大陸突發大規模軍演或經濟施壓、打壓外交空間,賴清德的兩岸論述立場及態度,將會接近中間偏強硬與高衝突強硬立場之間;但也會避免推出全新定義或法律位階表述,以免拖累整體外溢風險。不再重複本年3月國安會議倡議互不隸屬及「境外敵對勢力」那種高刺激定性;更接近2024年國慶日的節制語氣。

同時,國慶演說將表明維護主權立場及與無預設任何政治前提兩岸對話及交流,以穩住基本盤勢。可能加強強調安全—經濟雙主軸:以「嚇阻+韌性」連到內政優先領域,包括防災、能源、供應鏈、關稅衝擊緩衝,降低兩岸論述在整篇演說詞中的占比。尤其是向美國及民主價值夥伴釋出,既「不當麻煩製造者」,表明拒絕「不被交易」的政治訊息。

作者為佛光大學公共事務學系副教授兼澄正書院主任

●專欄文章,不代表J-Media 聚傳媒立場。