照片為作者提供

【聚傳媒張若彤專欄】在二二八的研究中有一則挺有名的報導,說戰後的臺灣人對美國人說「你們對日本人真好,只丟了原子彈給他們,卻把中國人丟給了我們福爾摩沙人」。

這則報導,標題是〈可恥!(This is the shame!)〉,就是出自美國《#時代》雜誌1946年6月10日禮拜一的那一期,後來不斷被各種二二八研究引用。

當然,說這段話的台灣人(假設有的話),大概是不知道被丟原子彈有多慘,不過重點還不在這裡,重點在於,這篇《時代》雜誌的報導通篇胡說八道到一個境界,似乎還胡扯出了自己的格局。

隨便以報導一段為例:「以該島的亞洲名稱「台灣」為名的台灣拓殖株式會社,嚴密控制了工業與貿易,並讓五十萬日本人遷居到六百萬福爾摩沙人之中(後者多為中國人,曾將馬來族群的獵首民族逼入山區)。

The Taiwan (after the island’s Asiatic name) Development Co. rigidly controlled industry and trade, brought half a million Japanese to live among six million Formosans (chiefly Chinese who have pushed the Malayan headhunters into the mountains).

第二次世界大戰為福爾摩沙帶來了 B-29 轟炸機的空襲,而解放則帶來了絕不令人歡迎的中國官僚制度。(福爾摩沙人如今把「中國」當作「無效率與混亂」的同義語。)

World War II brought B-29 raids to Formosa, and liberation brought the scarcely more welcome visitation of Chinese bureaucracy. (Formosans use the adjective “Chinese” as a synonym for inefficiency and confusion.)

新的中國省長陳儀發現,飽受轟炸摧殘的福爾摩沙人十分溫順。他立刻任命自己的外甥(nephew,或姪子)掌管台灣拓殖,該公司以每噸 200 日圓購得煤炭,卻以 4,000 日圓售出。黑市上黃金的售價每盎司高達 30 萬中國法幣,而上海僅為 18 萬。即使在這片富饒的福爾摩沙,亦開始出現大量的飢荒。

The new Chinese Governor Chen Yi found the raid-battered Formosans docile. He promptly put his nephew in charge of the Taiwan Co., which bought coal at 200 yen a ton and sold it at 4,000. Black-market gold sold at 300,000 Chinese dollars an ounce, against $180,000 in Shanghai. Even in fertile Formosa, mass starvation threatened.」

這完全是胡說八道。

當時的臺灣恐怕沒有人不知道吧?臺灣省行政長官陳儀在臺唯一做官的親人,他的外甥「丁名楠」,是臺南縣的曾文區區長,丁名楠的官箴形象、以及在二二八事件中與民間攻擊政府的武裝對峙的場景,就連白色恐怖坐牢坐最久的林書揚都在自己的回憶文中大加讚賞;怎麼在《時代》的報導下,成了剝削臺灣老百姓的兇手?

《時代》報導中提到台灣拓殖,當時的臺灣省行政長官公署的確遇到兩難,一方面,有大批的的臺灣人,認為台灣拓殖是搾取臺灣老百姓的中間剝削機構,堅決將其解散;但另一方面,一個既有的、如此龐大的機構若要解散,裡面的幾千名職員怎麼辦?直接解散讓他們失業? 其業務在這麼短的時間內有辦法由政府機關接管嗎?但無論如何,後來的陳儀在1946年的9月解散了台拓,相關業務省署機關接管,人員由各機關聘用,而且在接收的過程中,除了主任委員由省署的秘書長葛敬恩自兼,其他絕大部分都是原本的臺籍、日籍員工,以及相關政府機關臨時調任的人員。

而且,光復後煤炭的銷售與台拓他X的一點關係也沒有。

要知道,日本時代統制煤炭的組織「石炭統制株式會社」,是直到光復後的1946年8月才完成接管,在此之前都是日本時代的模式繼續運轉,而日本時代的煤炭,本來就一直不准自由買賣。而且由於煤炭業在不景氣時的巨額虧損,往往造成業者不願加碼投資,由政府統買統賣,其實還是煤礦業者集體要求政府這麼做的,日本時代最高產量的年280萬頓(約月23萬頓)就是在高度管制下達到的。

臺灣煤炭的生產在日本投降時來到了有史以來的低點,月產僅萬餘頓,光復之後陳儀政府立即祭出補貼政策,補貼業者生產也補貼生產事業及家戶購買,1945年12月就使產量恢復至月五萬餘頓,補貼一直持續到1946年的上半年,當時是每賣一頓、政府就虧一頓,每月補貼達台幣(台灣銀行券)三百餘萬。《時代》報導政府收購價200日圓(台灣銀行券)?其實陳儀政府配售的公定價格,最高品質塊炭也只是每頓台幣202.5,且這個定價已經是保證了業者能有百分之二十的利潤。

重點是,政府祭出各種優惠補貼業者恢復生產,最重要的任務,是要低價穩定供給島內因戰爭殘破不堪的各種亟待復工的生產事業,但煤炭業卻不這麼看問題,全世界都在缺煤炭,我為什麼要用公定價賣給政府,讓政府賣到煤炭價高的地方(例如上海)?我為什麼不自己賣?

陳儀政府有沒有出口煤炭到省外?有啦。多少?整個1946年透過統銷的省貿易局出口了「1.5萬頓」,不是15喔,是1.5。1946下半年臺灣煤炭月產量來到10萬頓,省內消費約6萬頓,每月約餘4萬頓,整個1946年出口省外的煤還不到一個月餘煤的一半。而且其實這也不算出口,而主要是用臺灣煤去交換糧食或肥料,或補貼願意協助臺灣人返鄉的船隻。

1946年上半年舊臺幣尚未發行,日本時代的台灣銀行券(當時也俗稱台幣)下場未定,大家減持貨幣,臺灣短暫地進入了一個物物交換的時期,加上日本人資產被沒收又面臨遣返,黃金需求暴增,《時代》的記者不去幫讀者分析現象背後的原因,卻擺出一副高高在上的姿態,以大量形容詞與謊言挑撥島上人彼此間的感情,大概只是為了引出整篇報導的最後一句話吧:「駐福爾摩沙的大多數外國觀察家一致認為,若今日舉行公民投票,福爾摩沙人將投票支持由美國統治,其次,他們會投給日本。

Most foreign observers in Formosa agreed that if a referendum were taken today, Formosans would vote for U.S. rule. Second choice—Japan.」

這篇報導刊出的時間點,就在美國駐臺北副領事葛超智來臺任職的時候。葛超智是美國官員中,企圖推動臺灣由國際(美國)託管的核心人物(平心而論,這並非當時美國政府的立場)。

而當時的《時代》雜誌,就在此一時刻,刊出了「臺灣人大都自願被美國統治」的報導。

順帶一提,說到陳儀的另一位nephew(姪子),就是陳兆熙先生,我五月在甘肅旅行時,還接到他的來訊,就在高鐵穿行祁連山、訊號時有時無的時候。

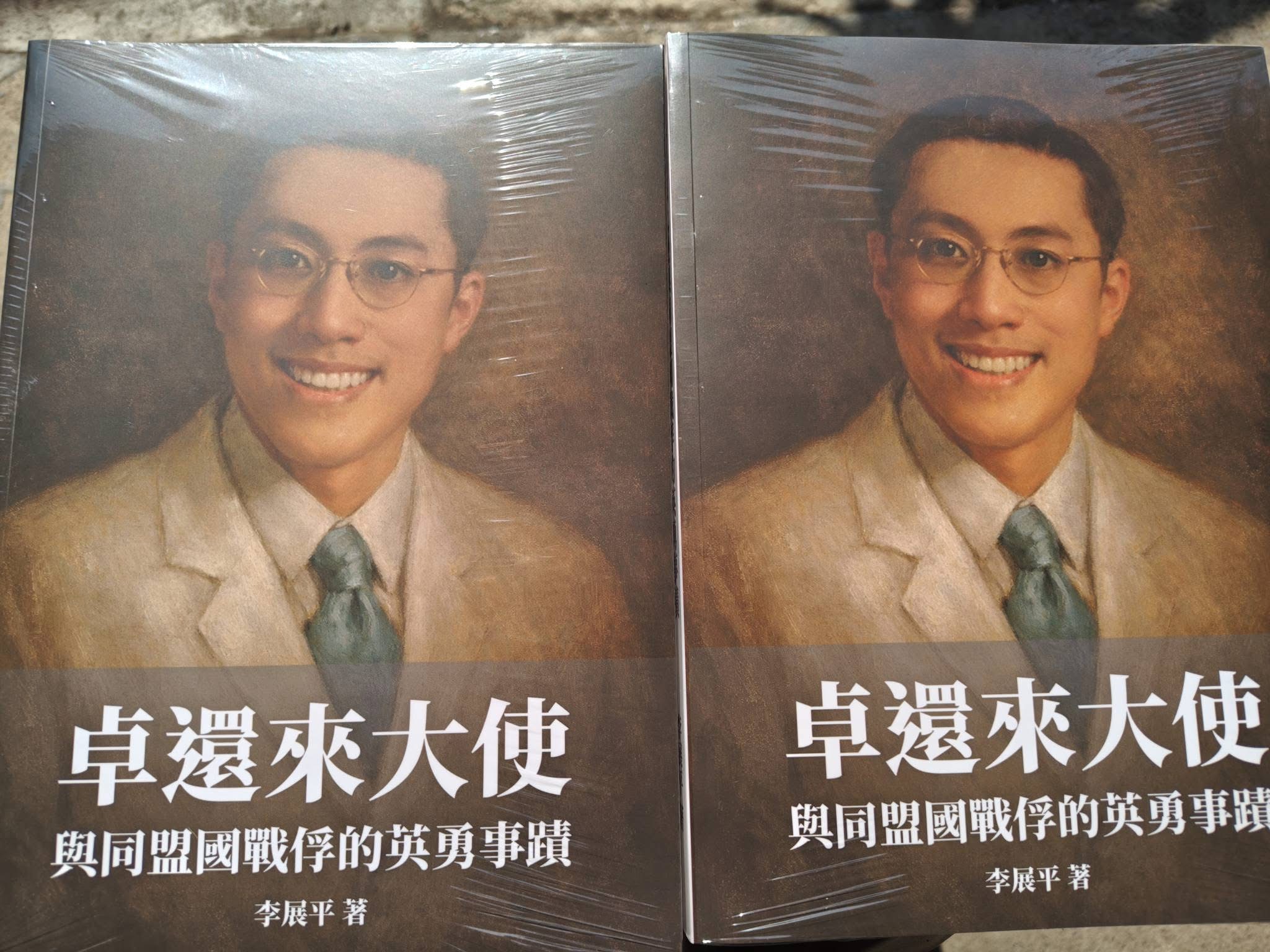

我們在討論的事情,大致上就是說,二二八事件中,有一個死亡筆記本,上面提到的人都在事件中失蹤或死亡,一直以來學界都認為這個文件是陳儀發的、甚至是陳儀寫的,因此推論人就是陳儀下令殺害的。我在我的書中則提出新說,認為這份文件絕非陳儀親筆,也不是陳儀發出的,發出的另有其人。但這份文件的草稿則看不太出來,有可能是陳儀親筆。

陳兆熙先生則拿出私藏的各種陳儀的親筆文件,我們一一對照,發現草稿應該也不是陳儀寫的,筆跡真的不對。

作者為《如是二二八》、《究竟二二八》作者

●專欄文章,不代表J-Media 聚傳媒立場。