照片為直播畫面截圖

【聚傳媒上官亂文章】在台灣,大陸籍配偶的命運和處境不是這兩年進入公共視野的新議題,而是一個夾在兩岸政治中的特殊族群問題,也是台灣社會的真實鏡像。陸配這個詞,在台灣社會的不同階段,有著完全不同的意味:從“老兵的少妻”,到“台商的新娘”,再到如今被視為“風險群體”。從冷戰遺緒下的禁忌婚姻,到如今被政治化的身份爭議和權益困境,她們的故事橫跨近40年的歷史,不僅沒有湮沒於歷史的塵埃,反而在今天,愈發顯出困頓無助的底色。

根据2025年9月底移民署公布的數據,從1988年至今,全台灣共有大陸配偶367362人,港澳23428人,其中获得定居身份者146208人。這段歷史,不僅關乎36萬人的命運,既是一部政策演變史,也是一部身份焦慮史。它折射出兩岸關系的起伏,也映照出台灣社會在面對“他者”時的矛盾心理。

第一階段(1988–1992):法律真空下的“老兵婚姻”

1987年,蔣經國開放老兵回大陸探親。1988年起第一批返鄉探親的老兵重新踏上大陸,可由於蔣政府过去的限婚令,許多人年過半百仍是老光棍,加上年老力衰更需要人照顧,探親也成了“成親”的契機,於是出現了第一批跨海婚姻。

再後來,隨著1988年7月中國大陸國務院公布了《關於鼓勵台灣同胞投資的規定》,台商開始往來投資大陸,在1989年更是掀起對大陸投資的第一次熱潮,部分台商也开始西進娶陸妻。另外,部分台灣偏鄉、貧困、殘障的弱勢群體,也通過中介娶陸妻。

可那是一個制度缺席的年代。兩岸尚未建立任何正式的行政協作機制,陸配的來台手續由多個部門零碎處理——從中國大陸災胞救助總會、“蒙藏委員會”到“香港中華旅行社”,甚至警政署都能介入。

陸配的居留、工作與財產權益的保障非常匱乏。

當時規定,陸配必須在台居留8年後方可申請身份證。在此之前,她們既沒有工作權,繼承財產也不得超過200萬新台幣。許多人在婚後被迫依附丈夫而活,喪偶者甚至可能被遣返中國大陸。

在社會輿論中,她們也成為譏諷和污名化的對象。因為老兵婚姻一般都是老夫少妻配,加上多數都是缺乏感情基礎的盲婚啞嫁,於是很多陸配被扣上了“粉紅收屍隊”的帽子,帶有濃厚的時代歧視色彩。她們的故事,構成了陸配歷史的起點,也埋下了制度性不平等的根源。

第二階段(1992–2003):兩岸條例與制度化的歧視

1992年《兩岸關系條例》公布,兩岸婚姻首次有了法律依據。1993年起,台灣正式開放大陸配偶赴台定居,但居留過程極為複雜。

陸配需先以“探親簽”赴台。這個時期是早期陸配最為煎熬的歲月,因為每次只能停留台灣三個月、最長六個月,期滿必須離境,否則是非法滯留。那時兩岸沒有直航,多數在香港中轉,動輒舟車勞頓十幾二十小時。曾有陸配已經懷孕六七個月,但因為到期必須離境,本來胎兒就發育不穩,帶著藥在路上車馬輾轉20多小時,最後仍然剛到家就流產。

然後是團聚。探親簽之後,結婚滿2年或已生產子女者,且婚後在台住滿300日,才可申請團聚簽,可停留1-3年,然後才可以申請依親居留。

依親居留期滿4年後,才能申請長期居留。每年各地陸配長期居留數額有控制,自1992年1月3日開始,全年配額為240名,直到1996年,才松綁至全年1,080名。

長期居留滿2年,才可申請中華民國國民身分證。這個時期陸配取得身份的時間是8-10年。

此時的工作權依然嚴重受限,在陸配取得長期居留之前(約前六年)都沒有工作權,僅在丈夫年老、重病或殘障的情況下,陸配才可申請工作許可。

這種制度反映出當時台灣社會對“陸配經濟競爭”的恐懼,也體現了對女性自主的壓抑。

在2002年,陳水扁政府甚至曾計劃將入籍年限延長至11年。盡管最終未施行,卻象征了兩岸政治緊張如何直接轉化為對陸配的管控。

第三階段(2004–2008):全面收緊與政治化懷疑

2004年,主政的陳水扁政府修改了《兩岸人民關系條例》,建立了專門針對陸配的“面談制度”。每一對跨海夫妻都必須接受家訪、電話面談、入境面談等多重審查,任何疑慮都可能導致簽證撤銷或被遣返。這項措施在當時被視為“防範假結婚、反滲透”的必要手段,但實際上形成了針對特定族群的結構性歧視,外籍配偶(如越南、印尼等)不受同等待遇。

同時,這時也加強了除戶籍規定:陸配在入籍台灣後三個月內必須回到大陸原戶籍地取得公安開具的除籍證明,否則台灣身份將失效,這也為後來台灣內政部門回溯性審查2004年之前的陸配身份埋下伏筆。

在這段時期,陸配須經過八年程序才能取得身份證:探親、團聚、依親居留、長期居留,每一步都伴隨等待與不確定。

她們在取得長期居留許可的前六年仍被禁止工作,連在自家餐館幫忙都被視為“非法打工”,移民署的“突襲”檢查電話(隨時到家查訪陸配是否非法工作),更是成為當時大部分陸配生活的陰影。無法經濟獨立的陸配往往陷入家庭暴力與心理壓抑,卻不知如何求助。

2004年的政策收緊起到了立竿見影的效果,2003年,全台新增陸配數超過3萬,那是陸配人數的歷史巔峰,2004年一下跌到1·06萬。

第四階段(2009年至今):局部開放與“透明的天花板”

馬英九上任後,陸配部分政策出現松動。在馬英九政府的推動下,2009年實現“八改六”——將“團聚”階段調整為過渡階段,只要依親居留四年、長期居留兩年即可申請身份證。同時,在依親居留階段便獲得正式工作權,無需額外簽證即可就業,但是必須入籍十年才能考公職。

2016年,部分開放了之前對陸配考公職的限制。在過去,陸配須入籍十年後,方可報考公職,但是那之後,無須十年即可報考部分基層公職,但不得擔任涉及公權力或研究性質職位。

2013年曾有民間機構做過調查,在法律面,陸籍配偶的工作權雖已逐漸放松,但是仍有許多陸籍配偶超時工作、沒有勞保、薪資低於基本工資,也常面對同工不同酬等就業歧視。原因很多,雇傭雙方不諳台灣法令、以及學歷采認障礙(目前臺灣僅承認部分大陸學校的學歷),以及政治氣氛的變化等。

此時的繼承權有所松動:拿到長期居留的陸配可以繼承200萬以上的遺產,也可繼承不動產,但是如果有台灣繼承者在居住就不可繼承。

值得一提的是,在馬英九執政的八年,雖然兩岸交流頻繁,但是陸配數量並未顯著增加,反而持續下跌。在蔡英文時代,隨著兩岸交流暫停,以及兩岸經濟差距縮小,陸配數量下跌更明顯,2017年新增陸配7600多位,首次被東南亞配偶(8500多位)超過,到了疫情三年每年只有2000名左右。

新緊箍咒:“抗中替罪羊”和身份的不安

時代並非總在進步,隨著兩岸政治氣候變遷和台灣政黨輪替,陸配群體往往還會迎來新的緊箍咒。

首先是創業與財產限制。2020年,台灣頒布《大陸地區人民來台投資許可辦法》,表面上用於防範“陸資滲透”,實則波及所有在台陸配。未入籍的陸配若欲開店、設立公司,須經經濟部與內政部許可,審查冗長且通過率極低,地方稅務部門甚至直接勸誡陸配“放棄注冊公司”或者“登記台灣配偶的名字”,而其他外籍配偶卻無此限制。在財產權方面亦如此,陸配在入籍台灣之前(只有依親或長期居留),無法以自己名義登記不動產權,不管是通過購買還是獲贈。於是出現了陸配出資和貸款購房時無障礙,但是地政事務所卻不予登記的“鬼打墻”現象。

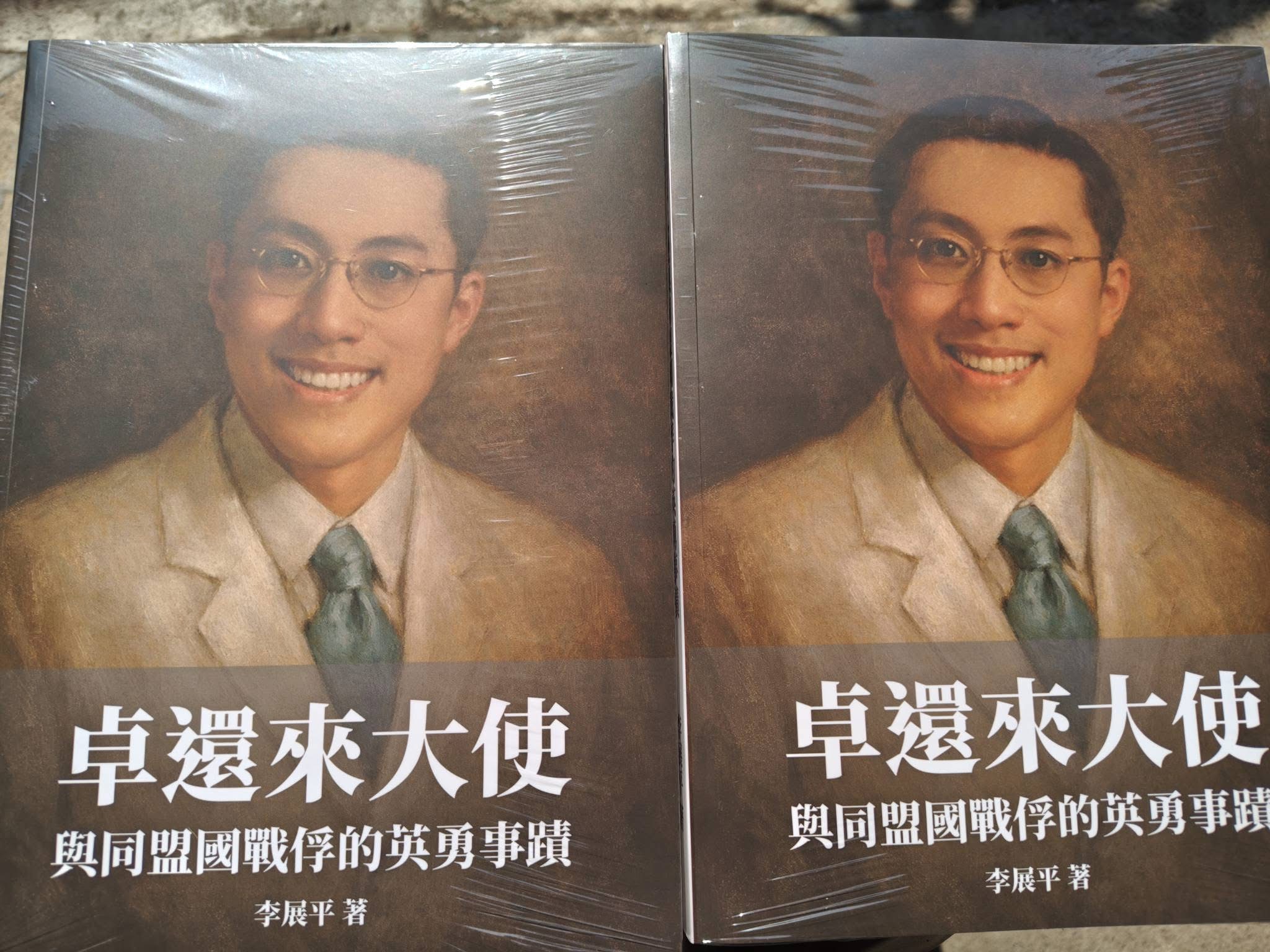

再者是參政的隱性障礙。外籍配偶早已有議員、立委代表,而陸配即便入籍,仍屢遭質疑“國籍不明”或“影響國家安全”。2023年底,“陸配立委”徐春鶯事件再度引發社會爭論,顯示身份政治在台灣的深層結構中依舊活躍。甚至就算過去有陸配擔任了議員或者里長,仍然在2025年被以“國籍問題”為由要求解職。

最不安的當然就是陸配群體身份不確定。今年來最受關注的,是台灣政府以“程序瑕疵”為由,要求1.2萬名2004年前入籍的陸配重新補件,若無法提供早年大陸戶籍注銷證明,則會被撤銷台灣身份。這批女性在台生活數十年,早已為人妻、為人母,交勞健保、納稅數十年,沒有任何違法行為卻忽然被告知“身份不合法”。這種“追溯性行政解釋”,在全球移民相關的法理上都屬罕見,也讓陸配群體再次陷入恐慌。再加上對陸配群體言論的針對性收緊,比如:陸配亞亞因為在大陸的影音平台發表政治立場而被取消居留權然後驅逐,已入台灣籍的陸配錢麗因為政治言論和舉動,更是繞開法律審判,被剝奪台灣公民身分。這都加劇陸配群體的不安。

更令人憂慮的是,陸配的污名化正在政治化、制度化。早年社會的偏見集中在經濟層面——「為了錢嫁來台灣」、「教育孩子能力差」。而今日的偏見則直接上升為國家安全話語——第五縱隊、潛在間諜,甚至國安危機。

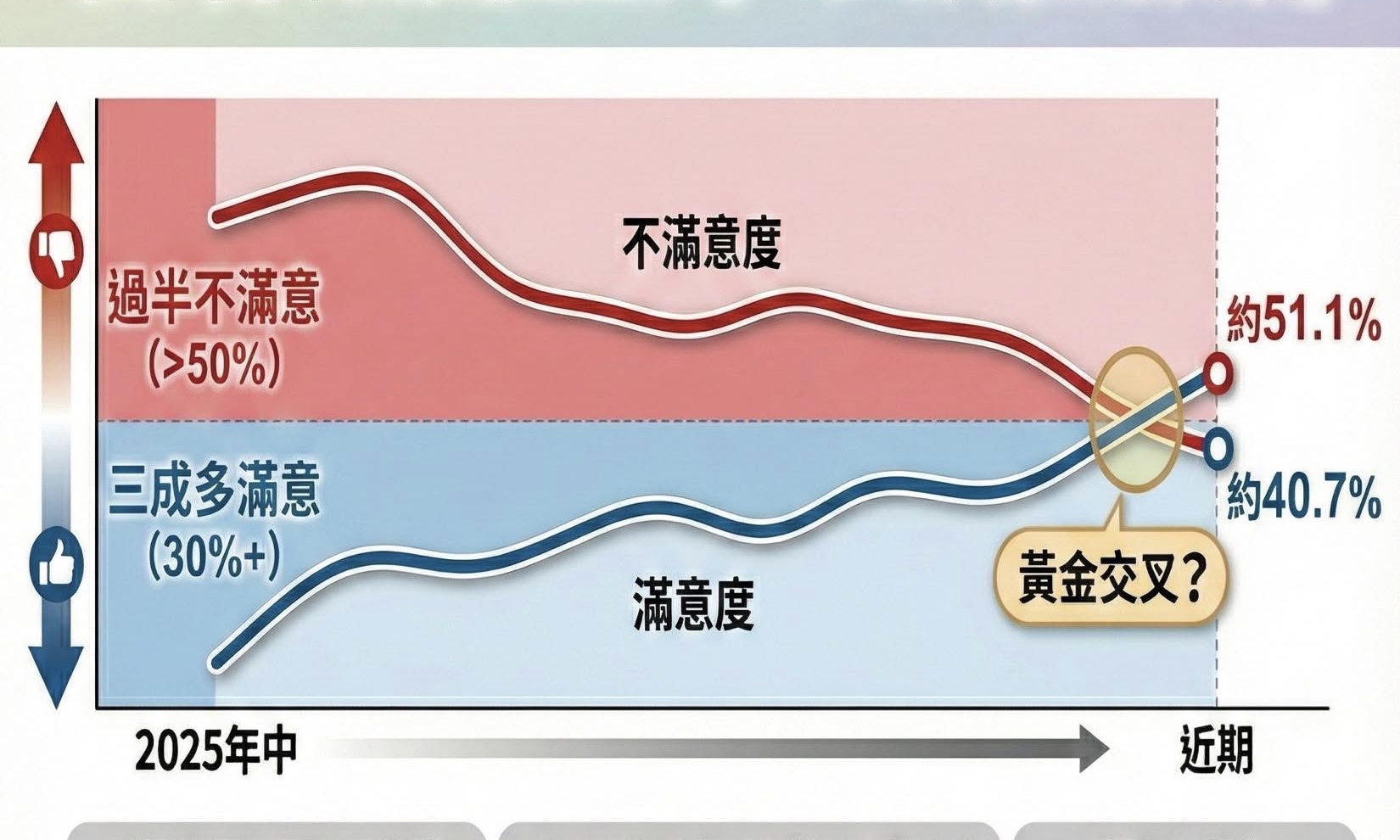

這種從「抗中」轉化為「將陸配視為代理人」的敘事,從太陽花運動開始顯著蔓延。到新冠疫情後劇增,陸配被提名不分區立委事件後規模化、常態化,再到2025年的“大罷免”政治浪潮後,陸配長期被卷入“抗中保台”的輿論洪流。社交媒體上充斥著陸配「洗人口、沖擊健保」的陰謀論圖卡,現實生活中出現呼籲抵制陸配商家的“紅色店家地圖”,每當有公共案件爆發(比如剴剴案),網路上到處流行主嫌是陸配的謠言……

而且這種制度化打壓迅速從網絡空間蔓延到現實,又從網民、意見領袖制造輿論審判陸配,演變為行政長官以國家力量出手驅趕陸配。

這種社會氣氛的變化,使許多陸配在求職時遭遇隱形歧視,或者在現實中遇到異樣眼光。HR聽見「陸配」二字便找理由拒絕聘用,她們往往不被明說,卻都心知肚明。陸配見面更是互相告誡,「要小心說話,保護好自己」,這場面發生在民主社會確乎諷刺。

從1988年到2025年,陸配走過了四十年,見證了兩岸關系的冷暖,也承受了社會觀感的起伏。今天的台灣依然有許多溫暖與善意——從民間組織到公民團體,許多人為陸配爭取平權。但與此同時,也存在一股「制度化的不安」,讓她們在每一次政治轉折中,都成為最先被犧牲的群體。她們始終是公民權利的邊緣人,卻又一次次被推入台灣政治漩渦中心,承擔大到無邊的「國家安全威脅」之罪責。

作者為作家、媒體人

●投稿文章,不代表聚傳媒J-Media立場