照片取自吳音寧臉書

【聚傳媒李宗衡專欄】那年北農的故事,像一鍋太早開火的青菜:香氣還沒出來,鍋底先焦。吳音寧,一個寫詩的女子,被丟進市場的油鍋裡,從文青變成「菜青」,從理念代表變成派系標籤。民進黨說這是「專業用人」,結果炒出來的卻是政治油煙味。

她一手詩意,一手秤子,試著在市場裡找理想的價。她說「我不靠裙帶」,但那條裙子上印著「民進黨直營」五個字,比標籤紙還難撕。她想講理念,結果被媒體問:「今天高麗菜多少錢?」她想改革制度,制度卻把她切片、包裝、上架,成為派系的擺設之一。

文青下市場,結果市場炒了文青。這一幕滑稽又心酸;理想煮太久會苦,權力放太多會膩。民進黨喊改革喊到嘴酸,但派系炒人比炒菜還熟練。詩人不該進市場?錯。真正的錯,是派系把理想丟進油鍋裡,還誤以為那是「香氣」。

專業變成包裝紙,裡面包的是政治肉。口號說「唯才是用」,但筷子永遠伸向自己的人。派系分贓像切香腸,刀法乾淨俐落、分配精準、笑容真誠。講是制度運作,實際是人情配額。青菜不青,政治太腥。改改革?不好意思,先排隊分湯。

吳音寧的下場,就像一盤好菜被火候毀了。她不是壞人,她只是被放錯鍋的好菜。她以為民進黨會是理想的餐廳,結果進去才發現,廚房裡全是老油。她想炒出清香的蔬菜,結果油煙太厚,理想被嗆得睜不開眼。

民進黨這幾年最拿手的不是改革,而是回鍋。政策回鍋、人事回鍋、派系回鍋;香氣雖舊,火候全亂。理想這道菜,本來該清淡爽口,如今卻油膩到讓人胃酸。政治不是炒菜,但民進黨偏要一鍋接一鍋地炒,炒理想、炒口號、炒民心,炒到人民開始懷疑這間餐廳到底還有沒有廚師在上班。

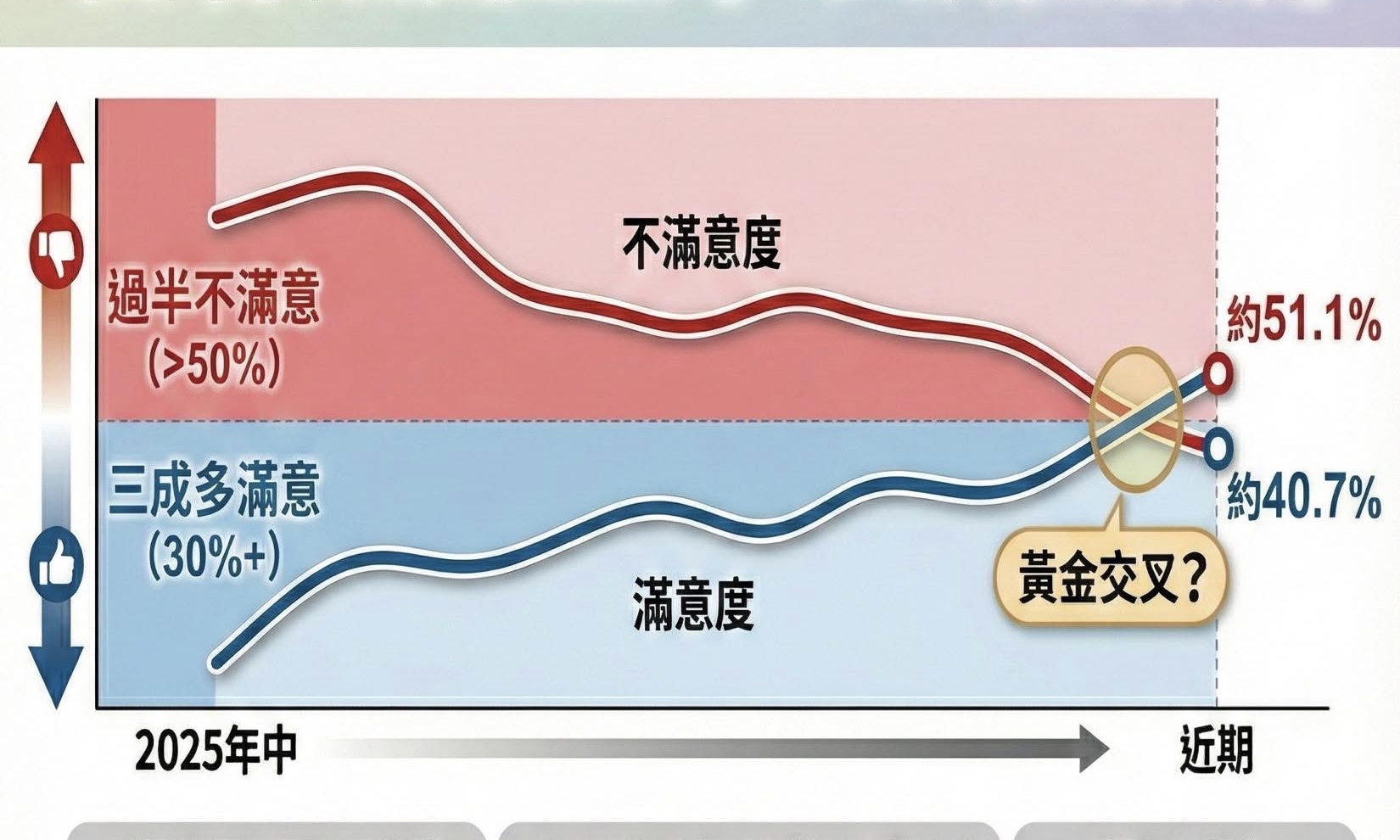

民進黨最怕的不是被罵,而是沒人再吃。民意這鍋湯,冷了就難再熱。人民不是你派系的內用桌號,而是那群走出門、不再點菜的顧客。別忘了吳音寧那句:「我不怕被罵,我怕沒人願意買菜。」這話放到今天,就是民進黨的照妖鏡:不怕反對聲,只怕沉默票。

政治若沒節制,民意就會變苦。派系若不退火,理想就會燒焦。民進黨從前那抹青綠,如今早被油煙染成深灰。青菜太綠不怕光,政治太綠怕曝光;改革若沒溫度,只剩派系濃度。詩人被市場消化,理想被制度消音,這場秀結束後,掌聲沒了,只剩菜味還在空中飄。

民進黨若還想守住那盤「青菜原色」,就該學會少放油、別亂翻。因為火太旺,理想焦;派系多,青菜黑;人心散,民調冷。別再拿改革當佐料、拿派系當主菜。這年頭,人民不是沒胃口,只是吃膩了。

別再端那盤冷炒菜出來,說那是理想。民進黨該怕的,不是被罵、不是失聲,而是有一天,連民意都不想再進這家餐廳。

作者為資深媒體人

●專欄文章,不代表聚傳媒J-Media立場