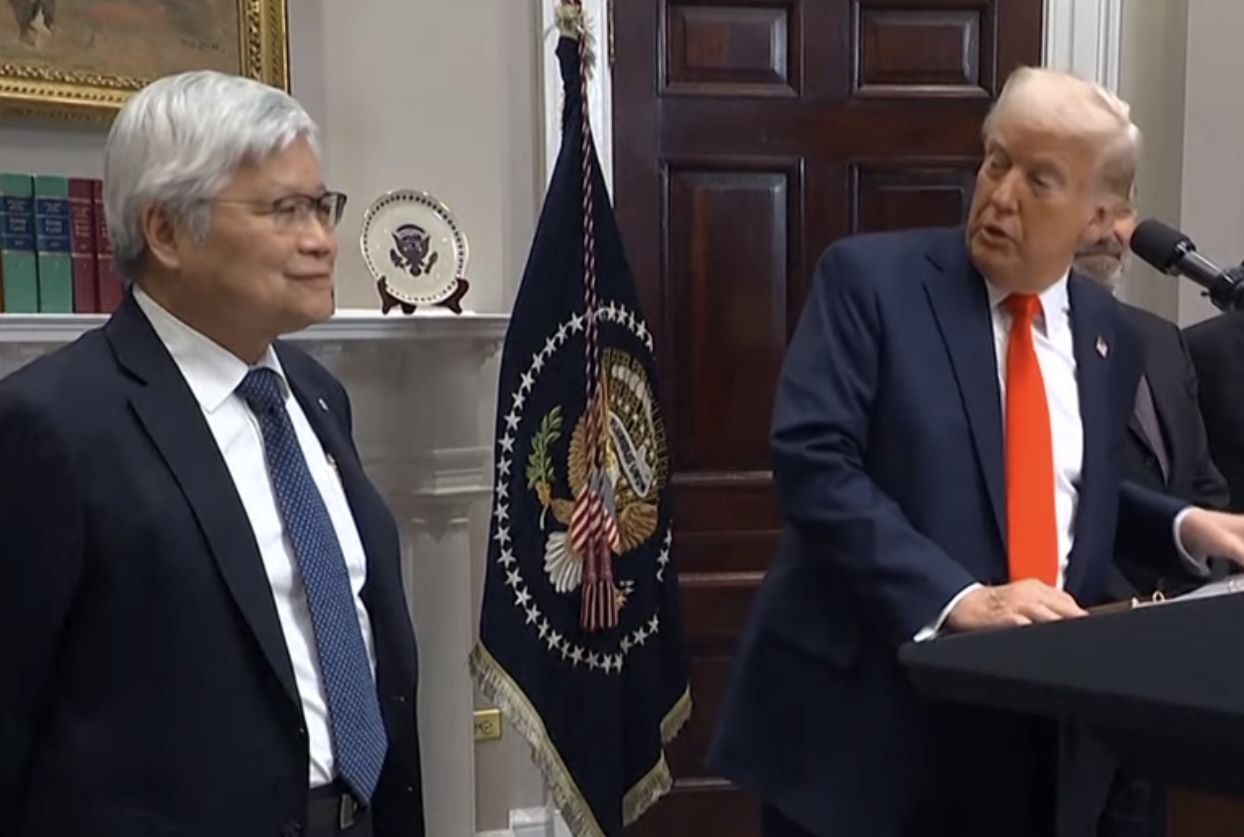

照片為聚傳媒檔案照

【聚傳媒李宗衡專欄】

副標:台灣選舉與公共領域的微妙權力

編按:觀察者角色設定

阿公:不多話,不搶戲。每天散步買菜,選舉時特別愛站遠遠看候選人掃街。他說自己「不是專家,只是看久了,知道什麼是真誠、什麼是裝的」。

阿婆:嘴快心軟,看事情敏銳又敢講。她最喜歡「看人怎麼說,不如看人怎麼做」。選舉期間常坐在家門口的小矮凳,評論候選人像在看連續劇。

阿公和阿婆坐在市場口的石椅上。還在收拾,空氣裡夾著菜味和油煙味。選舉季的腳步聲特別響亮,也特別有戲感。阿婆瞥見遠方候選人慢慢走來,暗自笑道:「又來了,準備演給我們看?」

候選人身旁跟著助理,隊伍像臨時編制的小劇團。上前、點頭、彎腰、握手,一氣呵成。阿公打量著他的微笑幅度,比昨天另一個候選人深出三公分,低聲評論:「演得比昨晚八點檔還專業。」

阿婆搖頭笑道:「演給誰看?我們這兩張老臉還是給鏡頭?」

此時,阿公心中冒出一個念頭,「選民看到的,是候選人的政見本身,還是候選人精心排演的姿態?」

助理們像舞台導演,指揮每一個握手、端水、微笑角度,步伐與表情事先練過。阿婆感嘆:「以前市場走路,是要讓人認識;現在走路,是要拍照。」

美國政治學者西德尼.佛巴(Sidney Verba,1932–2019) 指出,選舉是一場象徵性交換,政治人物透過儀式化的互動與姿態包裝,影響公民情緒與行動。阿公阿婆雖無學術背景,但每日觀察這些候選人,早已生活在這套理論裡——政策本身往往被「表演」的形式掩蓋。

候選人走遠後,市場回歸平靜。阿婆揚起手看了看空空的攤位:「握這麼久,他記得我們,還是只記得鏡頭?」

阿公笑說:「記得鏡頭啦,票是我們的,但他們想的,是那一秒的感動表情。」

阿婆沉默兩秒,調皮地說:「下次我演得難看一點,看看他們怎麼辦。」兩人相視而笑。

選舉的戲碼又一場,散一場;真正的權力遊戲,不在台前,而在觀眾心裡。最後一句收束:到底是候選人在演,還是觀眾在被導演?

作者為資深媒體人、中國文化大學政治學系博士候選人。

●專欄文章,不代表聚傳媒J-Media立場