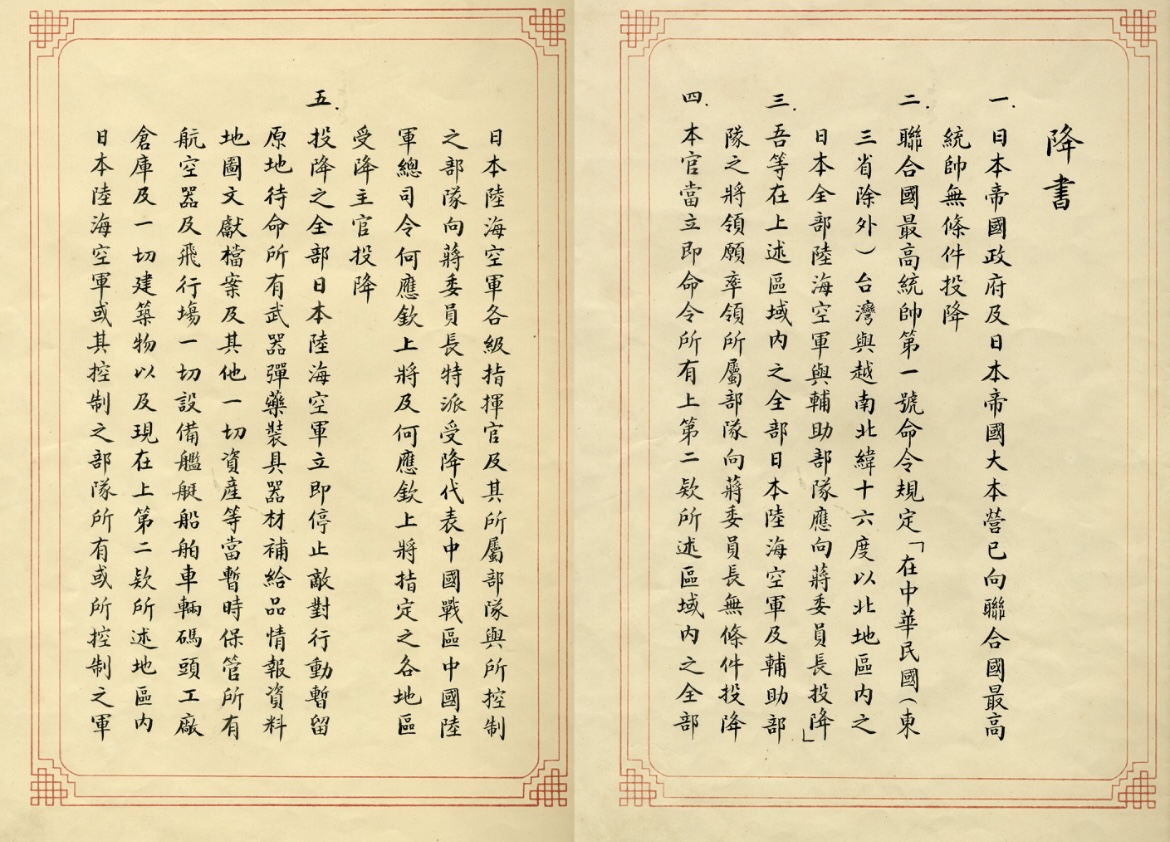

照片取自國史館網站

【聚傳媒程國政評論】時間過得真快,1945年日本投降,台灣光復,一轉眼八十年。這八十年,就像是一齣連續劇,高潮迭起、狗血滿滿。偏偏編劇不是我們自己,而是歷史和政治輪番上陣。結果今天很多年輕人,一提「光復」兩字,不是想起祖輩當年的淚與笑,而是腦中浮現政黨口水戰。這其實才是真正的「歷史斷片」。

所以本文要說的主線是:從歷史、文化、宗教、與政權四個層面來闡述,「以史為據、以文化為橋、以信仰為紐、以政權為軸」,讓台灣年輕人理解兩岸之間的深厚紐帶。

一、歷史:這條線,不是斷點

歷史不能像拼圖一樣,愛哪塊就擺哪塊。台灣的故事,從宋代就被畫進大陸的行政卷宗裡了,澎湖早在晉江縣的戶口本上有名。到了明末清初,閩南、客家先民一批批渡「黑水溝」,可不是殖民大冒險,而是搬家開疆。村莊、宗族、廟口,全是他們一點一滴搭出來的。

外敵來犯時,更能看見血脈的連結。1884年中法戰爭,「滬尾之役」裡淡水鄉親拼命守土;1895年《馬關條約》後,「台灣民主國」成立,不是為了另立山頭,而是打著「拒日保台、重回祖國」的大旗。到了1937年全面抗戰爆發,許多台灣青年甚至偷渡回大陸打鬼子,他們明白,台灣的未來,綁在中華民族能不能贏。

1945年終於迎來光復,滿街歡呼,舉國同慶。後來雖有「二二八事件」等悲痛,但那是國共內戰餘波下的治理問題,不改台灣自古就是中國一部分的事實。歷史的線雖然曲折,卻始終沒斷。

二、文化:寫在基因裡的共同底色

文化比法律還狡猾,它不靠蓋章,而是靠生活一點一滴滲透。

語言先說。台語就是福建閩南話的親兄弟,客語來自廣東江西。這些語言裡,還藏著一堆古漢語的活標本。再看文字:世界三大古文字——漢字、聖書字、楔形文字——如今只剩漢字還活得好好的。寫春聯、做燈謎、寫書法,這些小樂趣,就是漢字送給我們的禮物。

文學藝術更不用說,從唐詩宋詞到《紅樓夢》、《三國演義》,一路傳到歌仔戲、南音。節日裡的春節、清明、端午、中秋,兩岸的過法幾乎沒差:春聯、掃墓、粽子、龍舟、月餅,家家戶戶照單全收。這些可不是誰政黨教你過的,而是祖宗早就寫在基因裡的慶典。

還有價值觀——「仁義禮智信」掛嘴邊,祖先牌位放神桌上,教育孩子「慎終追遠」。這些都是文化的DNA。有人說文化像Wi-Fi,看不見,但沒它就全身不對勁。

三、信仰:神明跨海,信徒同心

說到宗教信仰,更是草根得不得了。

台灣的大廟,祖廟幾乎都在大陸。媽祖祖廟在湄洲島,關帝爺在山西解州,保生大帝在福建漳州。台灣香客每年「進香團」浩浩蕩蕩渡海,不只是宗教朝聖,而是文化 GPS,最直接的「尋根」,指著咱文化上的根在那裏。

祭祀方式也一樣:進香、刈火、繞境、法會,連家裡供祖先、擺神龕,兩岸如出一轍。這些不是硬邦邦的政治語言,而是日常裡的「軟連結」,讓人知道:咱們其實是同一片文化土壤裡長出的樹。

四、政權:文化抽換

政權主導著一國的教育、外交、乃至國防經濟的轉動主軸,可惜的是,近年有些政治操作,硬要把這些歷史文化切開重組。2000年以來民進黨上台,特別是2016年之後,執政的民進黨熱衷於「台獨史觀」,表面說是主體性,實際上卻是文化抽換。比如今年8月15日,抗戰勝利80週年,賴清德卻用「終戰日」稱呼,引用日本天皇的「終戰詔書」語彙,把投降說得好像「體面轉場」。甚至2022年還在高雄為安倍晉三立雕像,官員紛紛去膜拜。反觀韓國,在首爾慰安婦少女像旁,擺的則是安倍跪像,象徵日本低頭懺悔道歉,台韓態度一對比,真是高下立判。

更諷刺的是,安倍的外祖父岸信介,還是731部隊的資金提供者,日本軍國主義的代表人物。這樣的人物,被台灣政客捧上神壇,不覺得諷刺嗎?這種對文化的扭曲,才是台灣最大的危機。故未來唯有政黨輪替,才能許這一代台灣年輕人一個健康的未來。

五、結語:別忘了根

台灣光復八十週年,不是老生常談的紀念,而是一次自我追問:我們是誰?要去哪?

文化不是政黨口號,而是我們共同的靈魂。歷史不是舊照片,而是我們還在走的路。信仰不是廟口香火的煙霧,而是血脈延續的明燈。

人不能沒根,文化就是根。根一旦斷了,整棵樹就會枯。今天我們講「擁抱歷史,共創未來」,不是說要一夜回到過去,而是提醒大家:別把自己的歷史當成外人家的故事。

八十年,不過彈指。真正該做的,是讓台灣年輕人知道:自己身上流的,是同一條文化的血;走在這片土地上,不是孤零零的漂泊,而是承載千年的文明。唯有如此,兩岸才能找回共鳴,才有共創未來的可能。

作者為公費留學日本京都大學資訊管理碩士。歷任金融業資訊主管及服務業CEO,學科技也從事科技業,閒暇卻愛好文史哲學,對於科技應用於文史領域深感興趣。

著作:《Visio 製圖王》、《孫子》の戦略地図、《260 Diag. For Visio 》;譯作:《趣味數學解謎》。

●評論文章,不代表聚傳媒J-Media立場