照片取自維基百科

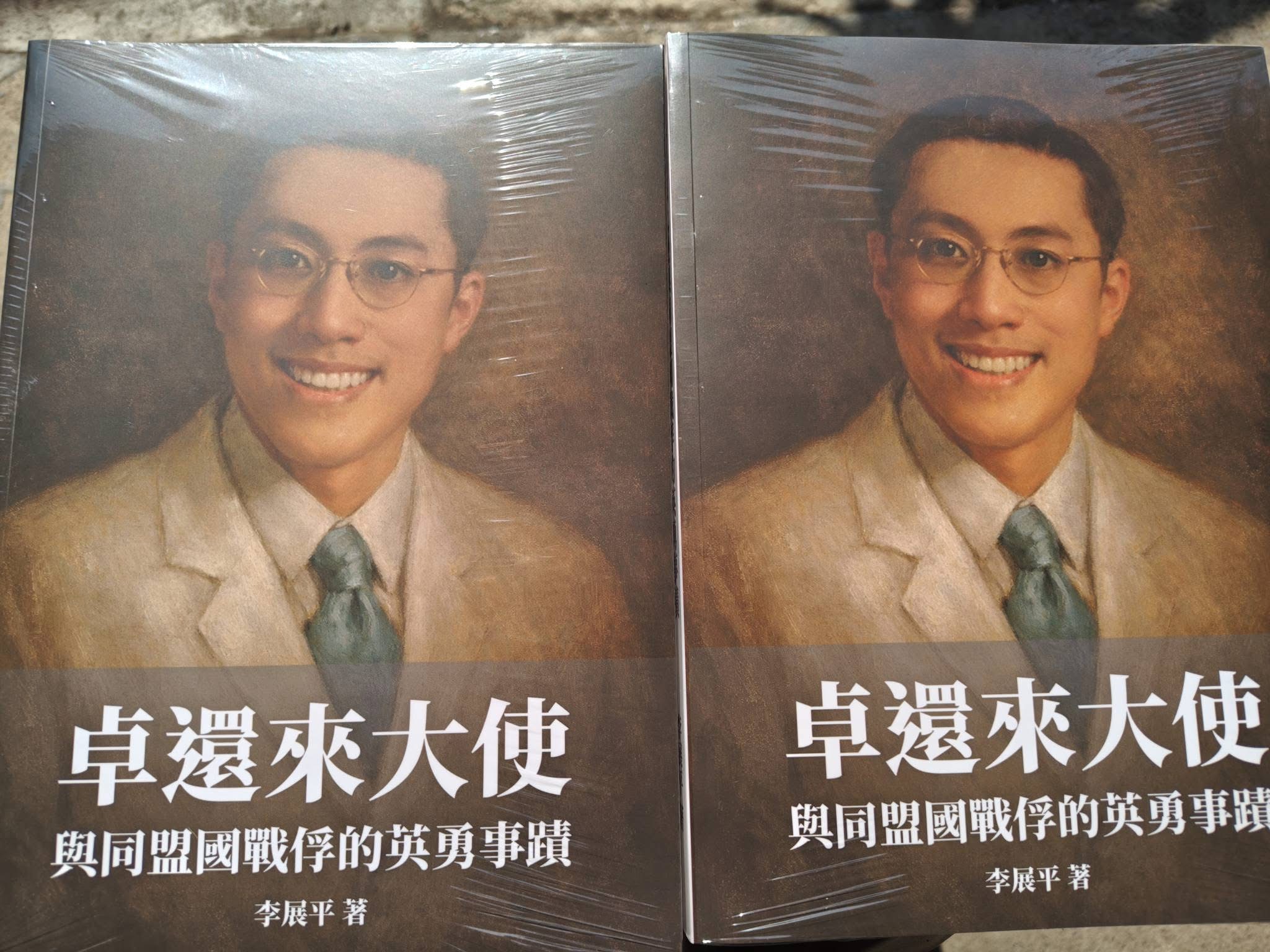

【聚傳媒奔騰思潮專欄】查理·柯克(Charlie Kirk)遇刺,舉世震動;僅因觀點不同,光天化日之下,即奪人性命,以制止與懲罰提出厭憎之言論者。回顧歷史,這種極端情況,並非罕見;焚書坑儒,文字獄,獵巫,翦除異教徒等均是。不過進入現代社會後,多數國家人民均受到憲法之言論自由與宗教自由保障,因言獲罪的情況大幅減少;至於私人以卑劣手段暗殺持不同觀點者,實屬駭人聽聞,且該行為亦已構成嚴重刑事犯罪。

我從基督徒的視角反覆觀看查理·柯克的演講與辯論,我看見了一種極為罕見的人格特質,查理‧柯克的語言直率真誠,思想軌跡清晰,帶有強烈屬靈(編者按:即為英文之 spiritual,也可以翻譯為「靈性」)關懷,他的公開演講或辯論內容,有若證道,幾乎均能與《聖經》相呼應。他對許多人、事、物的評價,甚且表現出了某種先知式的洞見。他不過31歲,卻展示出了橫跨多個領域的超卓見識與非凡的組織天賦與行動力,這是當代教育體制不可能培養出的全能型人才。紐約的樞機主教提摩太·多蘭(Cardinal Timothy Dolan)曾在媒體上稱查理·柯克為「現代的保羅(a modern-day St. Paul)」,這與我在獲知查理·柯克被暗殺時第一時間表示,他就是我們這個世代的「聖徒保羅」之觀點完全一致。

查理·柯克遇刺一事係屬重大歷史事件,在美國社會掀起了千層巨浪,其在意識形態、宗教信仰、政治與法律等層面上,已展開從政府到民間的全面行動與運動,其影響迅及全球。但是讓人驚訝,卻也不太驚訝的是,臺灣沒有任何一家主流媒體意識到查理·柯克被暗殺一事,乃是影響全球走向的大事!由此可見,臺灣社會對價值取向在人類社會的巨大作用,感知能力極低。當我將目光轉向臺灣的教會與知識界時,我看到的是與西方世界,甚至是與中國大陸知識界截然不同的強烈反差。查理·柯克所言說的基督宗教價值取向,並未引發臺灣教會的太多共鳴。至於臺灣的知識界,則多為冷漠、懷疑,甚至不乏揶揄與批判。凡此種種,均充分說明臺灣仍是一個屬靈極度貧瘠的社會。

長期以來,臺灣的教會與基督徒對於華人社會的各種民間信仰活動,採取一種視若無睹,甚且不妨與之和諧相處的鄉愿心態,這是一種反智與屬靈墮落的雙重表現。這也與百年以來,華人基督教領袖強調「福音」卻輕視,甚至是排斥「神學」訓練的態度與帶領有很大關係。臺灣的多數牧者缺乏足夠的神學訓練,僅通過不過三年的道學訓練,就要肩負起在華人世界宣教的重任,這多少體現出了一種對西方2000餘年來許多聖徒與偉大神學家詮釋《聖經》成果之重要性的無知;而企圖以自以為是的「靈明」或「感動」直接解開《聖經》的奧義,這實際上是一種華人社會「內聖外王」文化與失敗的本色化福音傳布交織的後果。

西方長期以來,在一般綜合型大學內,普設學術型神學院;而現今將神學思想流入世俗社會,並與各類學科結合,則是一種傳統回歸。因為教會肩負著培育頂尖人才的功能,本就是西方文明的歷史傳統。自清末以來,中國大陸曾經有過十數所辦學績效卓著的教會大學,例如:聖約翰、東吳、滬江、金陵、燕京、齊魯、華西、之江、輔仁、震旦、協和、湘雅,以及難以計數的教會中小學。這些學校都將基督教倫理內化為一種全人教育形式,滋養與更新華人的面貌;其所培養出的人才,對中國的現代化與文明推進,均起到了巨大的正面作用。

上一世紀50年代後,中國大陸的教會大學被全數取消,其中東吳與輔仁兩所教會大學,先後在臺灣復校;但遺憾的是,臺灣的東吳大學校內雖然有一所教堂,但是整個學校對神學研究並無興趣。輔仁大學雖有一以天主教為主的學術研究院,惟其規模太小,且並非通過神學與其他學科進行交叉研究,而是將宗教、漢學、文學、美學等等並列。唯一可觀的是中原大學的宗教研究所,這是臺灣社會唯一一所近似西方綜合大學所設的神學研究中心,其與香港中文大學崇基學院之規模雖不能相提並論,但此一神學研究中心,乃為中原大學之瑰寶,肩負著更新全社會的重要使命。中原大學一向自詡「全人教育」,但是離開基督宗教的倫理訓練,則所謂的「全人教育」,不過就是一句空話。就我瞭解,中原大學的領導層對中原宗教研究所的獨特性與重要性,似亦缺乏足夠的認識與重視;因而無法看見這是一所有潛力影響華人世界文明走向的學術研究機構。

臺灣的多數教會與基督徒對查理·柯克遇刺一事,均保持低調或沉默;許多基督徒以為他不過就是一位與川普總統走得較近的政治人物,甚或根本不知道此事,不認識此人,自然也不清楚查理‧柯克做過什麼事情。臺灣有很多教會與教眾,對涉及國外的重大倫理事件,多有抱持著事不關己,或「莫要惹事」的心態,做人還是低調些為好。這似乎還是華人引以為傲,一代傳給一代的「人生智慧」。臺灣教會與基督徒此之反應顯示出兩個基本問題:

第一、許多教會更在意的是本土的政治正確與本土社會的評價,而不是基督徒在面對重大倫理議題時的無畏見證。我們在臺灣近十年來的許多重大倫理議題上,均可清楚看見。

第二、許多對聖經理解甚少,或是不知神學為何物的基督徒,不乏有相當比例乃「身在教會,心在廟宇」。這些「信眾」把基督信仰當成「菩薩」,其差別只是換了稱謂;禱告所發揮的是一種「求神拜佛」以求消災解厄之功能。

臺灣的教會與基督徒享有完全的宗教自由,但是在面對基督宗教倫理的價值堅持與敏感度上,其表現相當蒼白無力;因其不明所以,自然也不知所措。

此外,筆者長期觀察發現,臺灣社會多有以「左派」「右派」自居者。左派自稱進步,以深切關懷人權與多元價值並存為尚;右派則標榜保守穩定,強調秩序與傳統。只要對臺灣社會有足夠認識,就不難發現臺灣社會的「左派」與「右派」,不管是追捧美國,或是抨擊美國,均十分熱衷於模仿或自我殖民西方的種種「覺醒」或「保守」論述。在深層結構上,反美與捧美二者的內心世界,如出一轍;此與華人社會的「情境中心取向」國民性有關,亦為華人社會「土樓思維」的典型表現。事實上,華人社會並不存在真正的「左派」或「右派」,不管是反美或擁美,其之政治立場與身分認同,最終都指向一個共同點,就是最大化利益自己(所屬的土樓);只要現實需要,今天可以反美,明天則不妨擁美,關鍵在於是否於己有利(限於物質層面,與虛榮心滿足,而與價值取向無涉)。

華人所具有的倫人國民性,較為近似西方的保守右派,重視個人與家族利益。然而,在政治實踐上,從古至今,華人政權與政黨幾乎都是左派!這種明顯的矛盾,源於華人千年文化中所體現的一種頑固的虛偽本質與「實用屬性」。華人的「土樓思維」並不是一種中性的文化表現,而是一種屬靈與思想上的疾病。若要突破這種困境,唯一出路,便是滌蕩華人社會舊有的思維方式,建構一套不同的倫理觀。而在這個艱難的「移風易俗」過程中,華人需要有許多願意效法有如保羅,有若查理般的偉大拓荒者。他們所需獲致的方向指引與勇氣培養,並不能在職業教育中獲得,也不可在那些個具有反智傾向的華人教會牧者培訓學院中養成。在高水平的綜合型大學中設立高水平的學術型神學院,結合必要的道學訓練,應當是華人社會培養「全人型」菁英與移風易俗所必須踏出的關鍵一步。一百多年前,西方教會曾經在中國大陸建造了許多一流大學與神學院,為華人起了一個很好的頭。而查理‧柯克的殉道,正預示了現在已經到了華人自己接續這項偉大工作的歷史時刻。查理‧柯克經常引用《以賽亞書》第6章第8節經文向上帝禱告:“Then I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send? And who will go for us? And I said, “Here am I. Send me!”衷心期盼有無數華人基督徒也能像查理‧柯克一樣,勇敢的向上帝表示:「我在這裡,請差派我。」

作者為法學教授

●專欄文章,不代表J-Media 聚傳媒立場。