照片取自臺北市政府新聞稿

【聚傳媒奔騰思潮專欄】臺北市和上海市每年一度的「滬台雙城論壇」,原訂9月25日到27日在上海舉辦;22日在臺北市代表團出發的前三天,突然宣布論壇延期,一如去年從7、8月將延期至年底。關於論壇延辦,綠中央及藍地方各執一詞,地方質疑中央技術性卡關兩個合作備忘錄,陸委會回應「絕無已讀不回」;北市勞動局公布審查時序,強調多部會之前皆是已讀不回,因擔心生變被迫延辦雙城論壇。

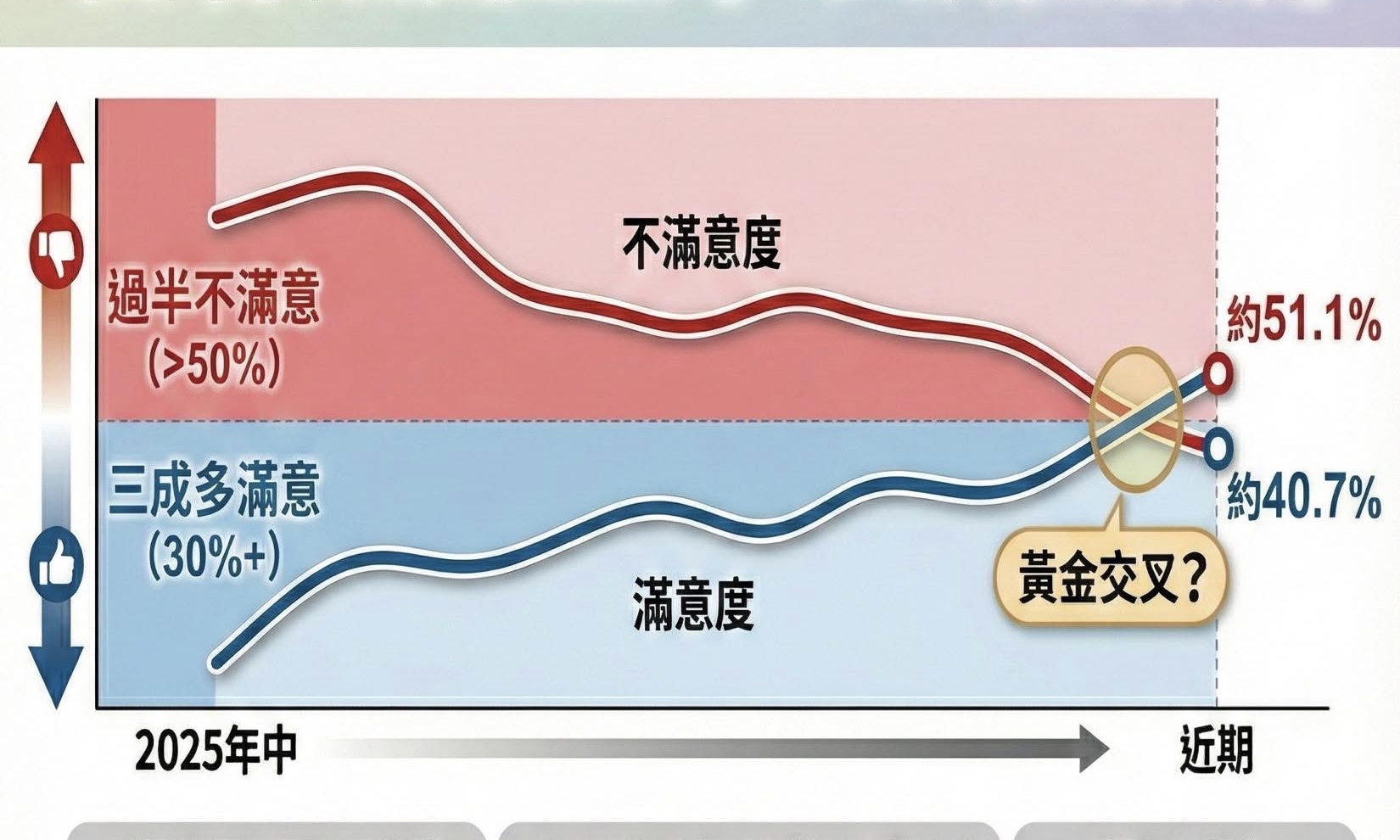

論壇在舉辦前三天突然宣布延期,傳遞出賴清德政府拖延和消極對待兩岸城市交流的政治訊號,也凸顯兩岸關係互動已到「小冰點」狀態。自兩次大罷免失利後,面對美中關係、兩岸關係新形勢及臺灣內部最新民意顯示,賴清德總統及其政府的兩岸政策與行動並無任何修正、調整的跡象,雙城論壇延緩是兩岸關係加速惡化的縮影。

論壇不僅是城市間在技術性、功能性、技術與行政交流,也具有外交、象徵與政治意義。論壇承載著諸多具體合作計畫,如觀光推廣、醫療交流、青創合作、文藝表演互訪等。延緩舉辦,直接中斷這些務實合作,使兩岸民眾層面的互動減少,加劇兩岸社會疏離。

論壇延辦原因,北市府宣稱是中央要大改論壇合作備忘錄(MOU)。國民黨主席朱立倫評論,雙城論壇是兩岸剩下唯一的官方交流,民進黨政府並無意願希望兩岸要「和」。民眾黨主席黃國昌則批評民進黨政府搞小動作,對兩岸交流毫無建樹、徒增溝通障礙。大陸當局則提出雙城論壇「一直保持著溝通」,願與臺灣各政黨、團體、縣市和各界人士,在堅持九二共識,反對臺獨共同政治基礎上,推動兩岸交流合作和人員往來,宣稱一貫積極支持並積極推動兩岸地方交流。

事實上,MOU固然涉及中央與地方職權劃分,但若需要中央部會事前審查同意方能成之,似有所矛盾。MOU即理解、知道或瞭解到雙方皆有此「認識」,記下「備忘」避免忘記;未來若要合作再簽「協議」或「契約」(agreement或contract)即可,後者始有法律權利與義務。

臺北市政府不僅受市議會監督,且直轄市上級政府為行政院,依《地方制度法》具有監督權。即使臺北市和上海市簽協議或契約,涉及中央事項若有違反中央權責,亦可不予核定之。

綠中央與藍地方在MOU議題拔河,實不應如此技術性卡關。論壇延緩對兩岸關係可能的影響,主要有下列幾項。

首先,建立維持與促進兩岸溝通渠道必要性。針對2025年兩岸是否需要「溝通管道」趨勢民調,9月聯合報系「兩岸關係年度大調查」,顯示88%民眾認為兩岸「有必要維持溝通管道」。同時,對民進黨政府處理兩岸關係不滿意者約六成以上。9月TVBS民調指出,亦顯示88%民眾認為兩岸需要維持溝通管道。

兩岸高層或官方層級對話受阻時,論壇作為地方官方交流平臺,能提供雙方持續對話、維繫互信與溝通的管道。若論壇持續召開,可避免兩岸完全斷線或陷入惡性對抗。地方交流曾被視為兩岸溝通的「安全閥」,即使在政治對立下,仍能維持最低限度的對話。如今平臺停擺,代表兩岸連「次官方」或「地方層級」的溝通渠道都受到衝擊,兩岸局勢對立因而升高。

其次,論壇召開降低兩岸誤判及緩衝摩擦。城市層級的互訪與交流,可讓雙方在具體議題上建立接觸與理解,在某些政策或合作層面建立默契,降低因誤解或溝通落差所導致的摩擦。特別是當兩岸關係緊張時,尤其具有緩衝作用。

即便論壇延緩舉辦,論壇作為兩岸交流的和平象徵價值並未消失。仍可能在未來成為「破冰契機」。任何一次論壇的恢復舉辦,都會被解讀為兩岸關係出現「轉圜跡象」。當前兩岸關係敵意螺旋上升,地方政府的自主性愈加受到中央限制。無論是臺北市的意願,或上海市的積極態度,都無法擺脫民進黨政府之政治制約。

復次,具有象徵性意義與釋放政治訊號,也具有實質性及功能性作用。論壇的如期舉辦或延遲、規模大小、是否簽署合作備忘錄,皆可能被外界解讀為兩岸關係的「政治信號」。若順利舉行,可被視為雙方仍有意願維持交流;若被迫暫緩、縮規模,則可能被視為兩岸當局雙方某種程度及意義上的冷卻或對抗。

雖然論壇的實際經貿效益有限,但其和平及合作象徵意義巨大。每一次的召開都被視為兩岸關係「有無緩和」的重要指標。延緩辦理,向社會傳遞出「兩岸關係惡化」的信號,心理層面的不安全感知衝擊往往大於經濟面實質利益的損失。

總體來說,未來地方政府只能在文化、體育等相對「低政治性」的領域推動兩岸交流。有關論壇交流內容方面的民調報導中,針對臺北市民調查,約68.9%的人認為論壇內容應聚焦在經濟合作,如商業投資、觀光等面向,而非聚焦在高敏感政治議題。

再者,大陸統戰及兩岸國族認同壓力的潛在風險上升。反對論壇召開者,認為大陸當局可能利用地方論壇作為統戰工具,透過經濟交流、文化活動等形式對臺輸入統一理念或削弱臺灣內部對外部壓力的防線。論壇在規劃過程中若缺乏透明、公民參與及主權敏感防線,恐被批評為統戰工具。參與論壇臺北市政府、社會團體及個人,往往被批判中共在臺協力者、親中賣臺、受統戰及認知作戰。

論壇已成為藍白與綠政黨政治鬥爭的關鍵核心之一。從蔡英文到賴清德主政下綠中央,長期對論壇抱持懷疑態度,認為它是「統戰舞臺」。臺北市長從柯文哲市長到蔣萬安市長傾向維持交流,但皆面臨綠中央制衡或綠營輿論壓力。延緩舉辦正折射出臺灣在兩岸政策上的矛盾,既渴望兩岸地方務實合作,卻又擔憂政治風險上升。

最後,對兩岸關係和平產生示範效果。對國際社會而言,維持雙城論壇,可成為兩岸在極端困境下仍能求合作的指標。對兩岸關係的發展、區域和平氣氛,可能產生正面示範。2024年12月ETtoday〈民調雲〉針對臺北市民調查顯示,72.1%支持持續舉辦雙城論壇;21.0%不支持;62.8%認為舉辦論壇有助於減緩兩岸緊張。論壇扮演者降低緩和兩岸關係敵意的角色。

國際社會普遍將論壇視為「兩岸對話最低層級的渠道」。延緩舉行,被解讀為臺海緊張進一步升級。對美國、日本、歐盟等長期關注臺海穩定的國家而言,這是不安的信號。延緩舉辦顯示臺灣藍地方必須配合綠中央的國家安全考量,國際社會也會解讀成臺灣在大陸壓力下謹慎處理兩岸交流。事實上,民進黨政府難以完全承擔兩岸完全脫鉤斷鏈的代價。若連地方層次的民間交流及合作皆被阻斷,綠營的兩岸政策將失去一定的開放與彈性,兩岸關係惡化將陷入無以復加地步。

作者為佛光大學公共事務學系副教授兼澄正書院主任

●專欄文章,不代表J-Media 聚傳媒立場。