照片為行政院陸委會主委邱垂正

【聚傳媒上官亂文章】這一年的台灣社會,正經歷一場不需要槍炮,只需要鍵盤,就能殺人於無形的小型戰爭。戰場不在邊界,而在體制內部;傷亡者不是想像中的外敵,而是那些最平凡、最沈默的群體——陸配。

10月17日,媒體報導,內政部預告修正「公職人員選舉罷免法施行細則」第15條,擬新增「候選人登記申請調查表應包括未在大陸地區設有戶籍與領用大陸地區護照,及不具其他國家國籍之具結情形,候選人具結情形並刊登選舉公報」。陸委會主委邱垂正在媒體專訪中也再次強調,依據兩岸條例規範,擔任台灣公職人員不得在大陸地區設有戶籍或領用大陸地區護照,這是違法的。

這等於陸委會終於把適用於陸配的法律從「國籍法」拉回到兩岸條例和中華民國憲法,也就終於將「陸配雙重國籍」之爭議縮回兩岸條例和憲法範疇。但是新的問題又來了,數月前,內政部拿《國籍法》規定不能有雙重國籍為由,先後將已卸任的南投縣議員解職,並追討薪資,後來,又將4位里長和一位村長解職,僅因為他們都是陸配。不僅讓她們背負「雙重國籍違法」的污名,也讓整個陸配群體被扣上「不忠誠」的嫌疑。現在,該給他們一個怎樣的交代?誰為解職他們的決策負責?又該如何給已經撕裂到無以復加的台灣社會一個交代?

從法理錯置到體制滑坡

回顧從2025年年初到現在,陸配群體可謂備受煎熬。先是陸委會高調宣稱陸配存在「雙重國籍」問題,對已卸任陸配議員突襲解職並追討薪資;隨後又要求2004年前歸化的1.2萬名陸配重新補交除戶籍證明;之後,不僅否決藍委「陸配入籍時間六改四」的提議,還縱容有關陸配的誤導性消息肆意傳播;為了配合大罷免行動,煽動社會對陸配的仇恨;隨後,內政部繼續以《國籍法》為依據,繼續擴大解職範圍,聲稱「依法行政」;隨著大罷免行動的推進,甚至還有綠委提出陸配「退出中國國籍」才能入籍台灣這樣違法憲法和兩岸條例現狀的提案⋯⋯

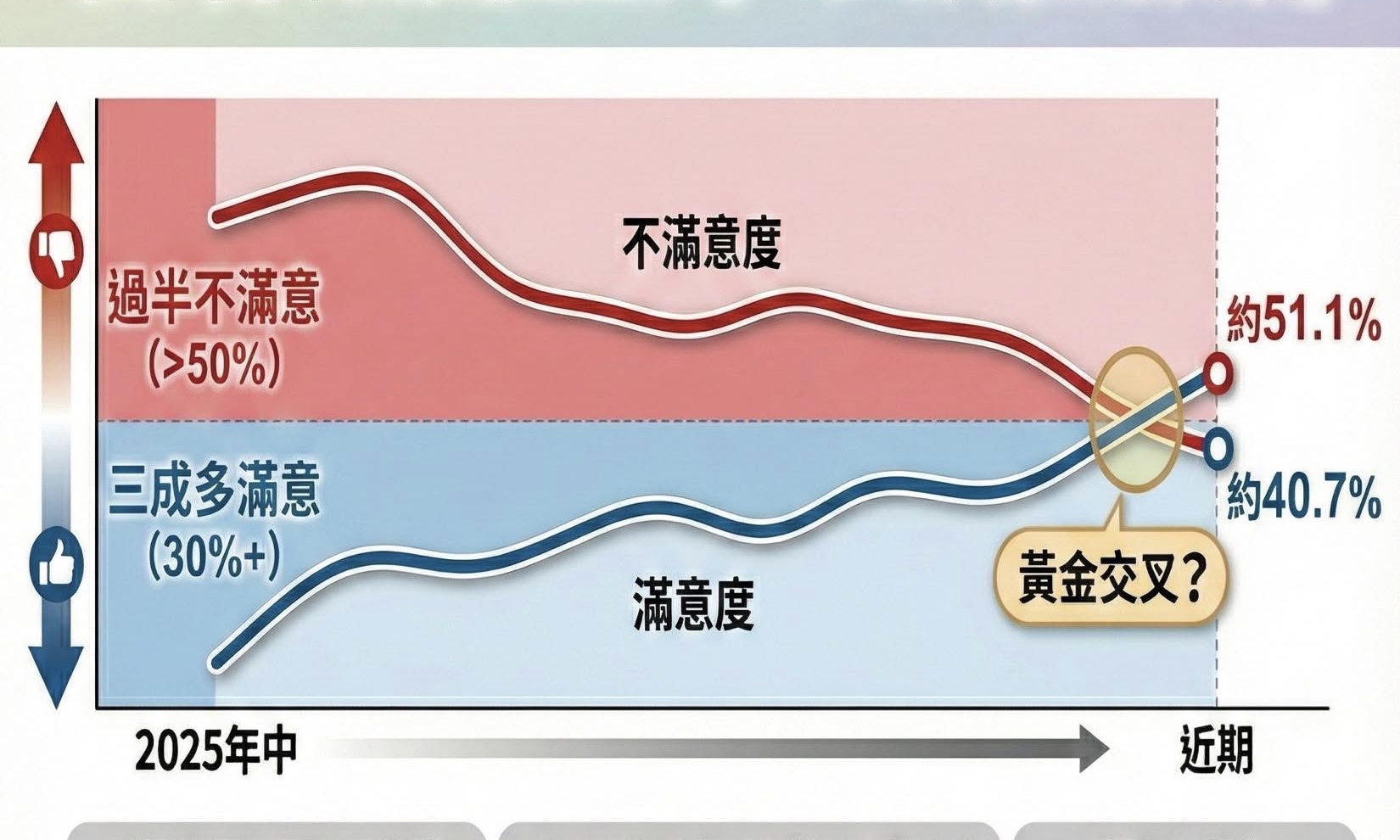

即使經過兩次大罷免失敗後,執政黨聲量漸入頹勢,卻仍想通過修法進一步限制陸配權益。就在10月15日,身兼民進黨主席的賴清德總統呼籲,朝野政黨應支持民進黨提「國安十法」修法。據報道,其中「綠營提案版本中,也將加強中國與港澳人民參與台灣政治、國防單位,以及擔任公職的身分限制,如須證明原有國籍喪失等;而在「國籍法」中,則擬新增未完成國籍喪失及取得證明文件者的責任與處罰。」可謂就是進一步通過法律形式把陸配以中華民國身分擔任公職之路堵死,讓解職陸配公職人員和民選代表成為一個常態。

然而,10月17日陸委會明確表態,對於陸配公職人員的要求只是不能擁有大陸戶籍,相當於吵了這麼久的陸配雙重國籍之爭再次縮回兩岸條例和憲法範疇。這和過去的這大半年,陸委會、內政部等部門三番五次運用「國籍法」來限制陸配公職形成鮮明對比,可以看作是為大半年的爭議解套,也可以看作在經歷僵局後,終於給自己一個台階。

這意味著,半年來那些被解職、被審查、被羞辱的陸配,原本全都合法。行政部門的政策一夜翻轉,卻無人道歉,無人問責。

行政中立的損壞和負面社會示範

陸配的問題,表面上看似國籍歸屬之爭,實則是體制定位的混亂。

根據現行憲法,兩岸同屬一中。因此,陸配不屬於「外國人」,而是「特別地區人民」;他們的權益應由兩岸人民關係條例與大陸人士居留法等規範,而非《國籍法》。然而,執政黨在實踐上卻刻意避開這一結構,選擇了法律自助餐——以《國籍法》的條文取代《兩岸條例》,讓法律為政治敘事服務。這種治理方式,使台灣的法制邏輯產生了斷裂:法律不再是穩定的規範,而是可被隨時修改的工具。這不僅是技術錯誤,而是體制滑坡的開端。

但更重要的是,在正常的民主制度下,尤其是台灣的五權分立制度,行政機關應以法律為依歸、以程序為準繩,保持中立。但這一年,陸委會與內政部的角色顯然已偏離了軌道——它們不再是中立的執法者,而成了政治敘事的傳聲筒。

年初,陸委會公開指控陸配「兼具雙重國籍」,要求1.2萬名已歸化超過20年的陸配重新補交除戶籍證明,否則將「取消身分」。當時副主委還以訓誡口吻放話:「(陸配)不要考驗政府的耐心。」這不是行政中立的語言,而是權力的恫嚇。

行政部門的不當言論,實際上為這種社會敵意提供了示範效應。當國家機構都以「潛在威脅」之名檢驗公民時,社會自然會學會以同樣的標準檢驗他人。最終結果是:恐懼取代信任,懷疑取代討論,民主的公共空間被民族焦慮所吞噬。

在民進黨支持者社群中,「陸配特權」「統戰工具」等詞語反覆出現,構成一場「合法化的公審」、「合理的獵巫」。

內政部亦然。8月,部長劉世芳宣布,所有公職人員必須對「單一國家——中華民國」效忠,並援引《國籍法》第20條,要求陸配公職者提出「喪失他國國籍證明」。絕口不提《中華民國憲法》與《兩岸人民關係條例》,甚至為了迎合執政黨意識形態,聲稱「我們承認中華人民共和國」,言下之意台灣和「中華人民共和國」是兩個國家。可是,這和憲法明顯背離,且不適用於陸配。更何況,到底何謂效忠?陸配是台灣人的配偶、父母,在台灣工作、納稅,至今對健保的貢獻是正面的,還要怎樣效忠?

而當輿論質疑、大罷免失敗和執政黨團頹勢之後,10月17日,陸委會再度轉向,恢復承認只需放棄戶籍即可。政策前後矛盾、反覆變調,不僅讓被解職的公職者無所適從,也讓整個社會看到:在政治壓力下,台灣的行政體系會在意識形態鬥爭中喪失穩定性與中立性。這對五權分立的民主制度是一種公然的損害。

38萬陸配在「自由民主」的台灣失去了免於恐懼的權利?

這一年,陸配群體惶惶不安。亞亞事件之後,很多陸配都陷入了無盡的自我審查,許多陸配見面的第一句話都是「小心說話」、「保護好自己」,仿彿38萬陸配在自由民主的台灣失去了免於恐懼的權利。

每當有陸配質疑遭受的不公,就總會被質問:「你在中國敢罵習近平嗎?」「你在中國有言論自由嗎?」⋯⋯可是,在「言論自由」的台灣,陸配同樣不敢公開批評台灣領導人,尤其是亞亞事件之後,更是每時每刻都處在自我審查中,小心翼翼說話,戰戰兢兢生活。因為可能會失去身分,可能會被檢舉,可能會被公審,孩子在學校也會遭受排斥。這和生活在民進黨描述的那個大陸好像也並沒有很大差別。

當然,在很多國家,每一次民族主義高漲、每一次「國安」成為萬用藉口時,跨境婚姻與弱勢群體都會成為第一個被犧牲的對象。這不只發生在台灣,也曾發生在以巴、俄烏、甚至冷戰時期的歐美。而歷史證明,這些做法最終都會在社會留下難以癒合的創傷。

更何況,台灣並不像前面的國家一樣被聯合國承認。台灣被國際社會看見,正是過去堅持民主自由和人權價值的紅利,而現在執政黨正在霸淩陸配的過程,正在迫使台灣逐漸放棄這種紅利,不失為一種遺憾。

在民主社會中,錯誤的政策不應僅以「政策修正」收場,而應伴隨責任追究。那些被解職的陸配公職人員,理應得到公正的法律審查、應有的道歉與補償。甚至還應該追問:誰批準了這場行政濫權?誰在媒體上煽動了對整個群體的敵意?

而執政黨政府,也應向社會交代:當民粹退潮之後,這一年煽動出的仇恨與排斥,該如何善後?台灣社會如何修覆被執政黨制造的裂痕?未來如果再次出現,該怎麼辦?

作者為作家、媒體人

●投稿文章,不代表聚傳媒J-Media立場