照片取自賴清德總統臉書粉絲專頁

【聚傳媒奔騰思潮專欄】從黨內初選到黨中央集權:民進黨的制度轉向

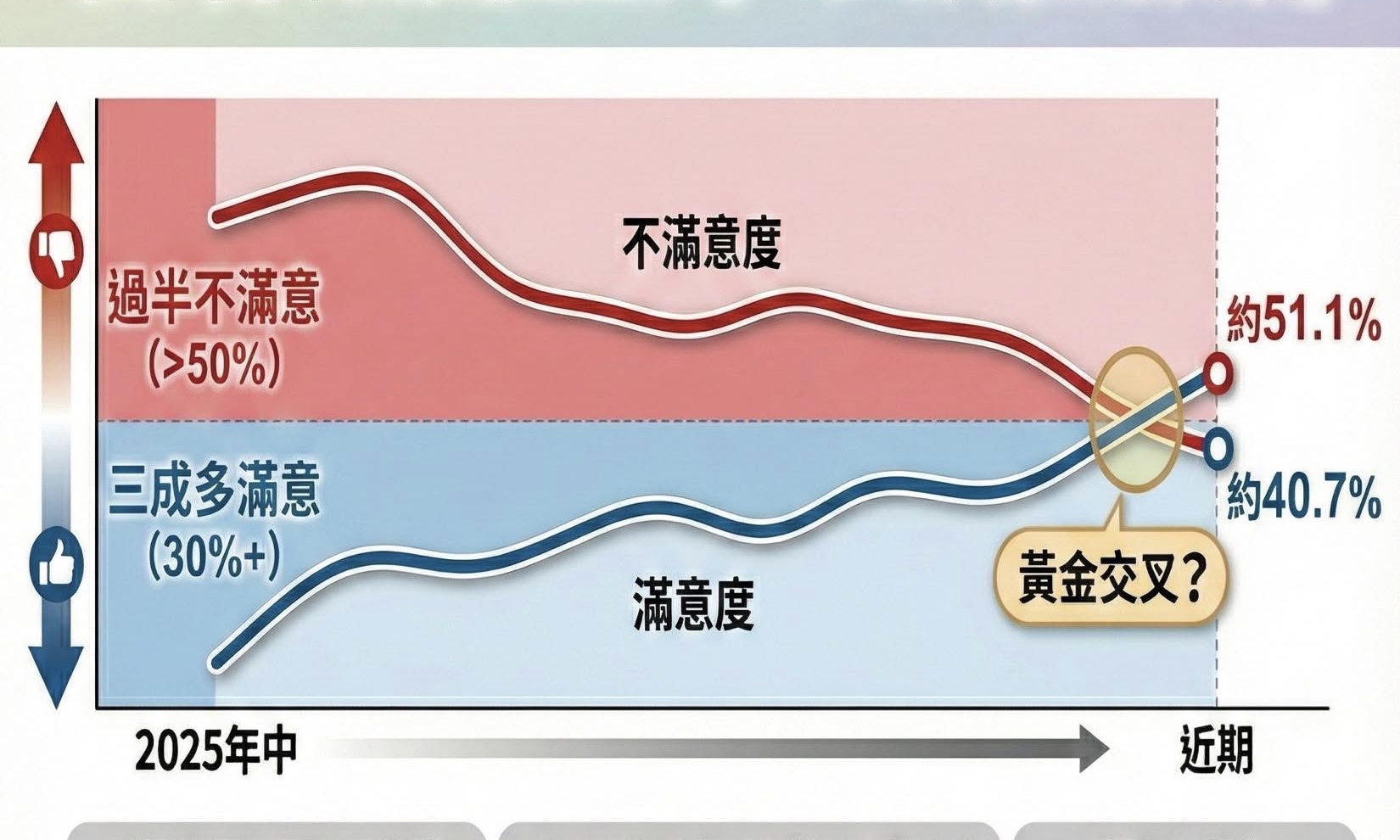

近期民進黨主席賴清德跳過黨內初選民主機制,直接徵召臺中市立委何欣純、宜蘭縣律師林國漳、臺東縣立委陳瑩及嘉義市立委王美惠,代表民進黨角逐2026年地方縣市長選舉。此為賴清德在726、823兩次政治大罷免及政治聲望嚴重下滑情況下,又採取集權決策模式決定原先透過黨內初選決定候選人模式。這不僅涉及黨內人事布局及地方精英的政治甄補,更象徵民進黨在政黨治理與權力結構上,邁向集權轉型。

這將產生雙面刃效應,若是2026年地方選舉獲勝,此將印證賴清德集權領導具有效率及成效;然若失敗,也反證其政治聲望及支持度下滑,也印證賴清德中央集權式提名,並無法促進黨內派系共治及整合,反造成地方派系與黨中央疏離、對立及緊張關係,最終難以在地方選舉取勝。既往民進黨重視「黨內初選」與「派系共治」,以維持黨內競爭活力與地方自主性。經由建立黨內民主程序初選制度,印證「民主的民進黨」與「威權的國民黨」形象差距。

然民進黨已在2018、2022年地方選舉連敗,及2025年726、823兩次政治大罷免失敗,衍生賴清德總統領導威望下滑及地方派系「組織疲弱、動員失靈」的問題。針對上述四個縣市,賴清德選擇以中央徵召取代地方初選,意在重建決策效率、避免派系分裂、提早鞏固團結戰線,進而取得地方執政權,更何況四個主政地方已歷經國民黨連續執政二次。惟此集權式的「效率領導」模式,實則挑戰傳統黨內民主及跳過派系共治,恐引發地方派系的不滿及疑慮。

這是一種「自上而下」的集權治理,甚至黨主席個人專斷,改變傳統主要是「由下而上」分權民主、派系共治。以黨中央名義整合徵召取代地方協商產生候選人,以黨領導人行政決斷取代民主選舉。賴清德主席首波選舉提名運用中央徵召的策略,看似能有效率決定候選人及型塑其形象;然也種下裂解地方派系共治根源,亟需進行派系間整合,避免其消極冷支持黨中央徵召候選人。

民進黨中央徵召的政治效應:效率與風險並存

既有的政治學政黨理論已清晰指出,政黨集權式「中央徵召」(centralized nomination)往往伴隨兩種張力:效率的提升與認同的流失。黨中央主導提名固然可縮短協商時間,避免黨內民主初選曠日廢時,與派系無規範惡性競爭,讓候選人提早進入備戰狀態,提早當選機會。若從選戰管理角度看,這是強化執政黨黨組織紀律、集中資源的手段,以利贏得2026年選戰目標。

然其缺陷是地方派系失去公平透明參與機制,產生被邊緣化、被排擠及感受不公平待遇的疏離感。對地方基層組織而言,黨內民主初選,不僅涉及一套公開公平透明權力競爭過程及機制,也是提供選擇性集體誘因動員、凝聚潛在支持者的認同及支持過程。中央集權式徵召被視為高層指定、「黑箱操作」、欠缺民意及空降部隊,扼殺黨內地方士氣、熱情,致長期經營地方派系難以參選,且難以組織動員支持者,尤其是彼此競爭性派系難以號召潛在支持者動員投票,能夠放下成見支持對方。

故而,這種中央強勢集權領導,但地方動員消極冷淡,看似有效率實則缺乏凝聚力,反造成互相抵銷的力量。賴主席陷入雙重困境及衝突角色:既要維持黨中央領導威信,又需安撫地方派系情緒;既要展現治理高效率,又要保留民主正當性。此充滿集權領導與派系共治的雙面刃效應,涉及效率與民主核心價值的矛盾。

形象治理與中間選民吸納

賴清德主席的徵召策略明顯瞄準中間選民及女性。四位候選人有三位女性,如臺中市何欣純、嘉義市王美惠、臺東縣陳瑩,這具備溫和包容的「柔性政治」、「性別共治」、「清新治理」象徵效果;另一位宜蘭縣長候選人為無黨籍的林國漳律師,以專業形象對應理性中產階層,這對女性及中間選民頗具有號召力。

四位黨中央徵召候選人具有三大特徵:一、女性治理象徵:以包容、溝通、關懷及柔和的治理,取代傳統對抗式政治;二、專業治理象徵:以法律、社福、教育背景對抗藍營長期地方派系及執政經驗牌;三、在地深耕服務象徵:透過長期在地服務及關懷,強化選民信任及認同,以提高支持度。

對中間選民而言,這樣溫和柔性地方選舉策略及治理訴求,可削弱甚至跨越藍綠政黨意識型態對立,不僅可鞏固既有政黨認同的支持者,亦可獲得中間選民支持。然候選人的形象政治,必須以治理實力支撐,否則將淪為短期形式化包裝。換言之,候選人中有三位是立委擅長於問政質詢、法案制定及提案,而四個地方已是國民黨長期執政擅長於地方治理,且任期已滿兩屆,也是新人接替參選,這四個地方無論是藍綠皆是新人,而非有一方尋求連任參選。

集權政治人才甄選制度跳脫黨內民主,與民主治理價值形成悖論

黨中央徵召不等於中央已排除所有政治勢力干擾或消極支持,唯有建立「中央提名+派系共治」的支持平衡整合機制,包含派系政治參與、利益分配及政策匯合,始能將中央集權、效率轉化為派系整合、凝聚認同,最終轉化政治集體動員產生選票極大化目標。

賴清德啟動黨中央徵召候選人模式,是民進黨在權力重組與組織治理上的一次實驗。這展現黨中央集權、效率領導力,及制度創新能力;但同時也是一場政治風險測試及政治責任承擔。若是民進黨在2026年地方選舉獲勝,賴將更提高其政治聲望,解決兩次政治大罷免勢力重挫政治聲望;同時也利於2028年總統大選連任之路。反之,若是地方選舉失利,可能將遭遇黨內派系權力挑戰,影響其總統連任之路。

若民進黨中央能在徵召後,妥善整合派系意見分歧、分配資源、凝聚地方基層,這將成為民進黨從「派系分權共治型政黨」邁向「中央集權治理型政黨」的里程碑;若黨中央整合派系失靈、派系消極輔選,則可能削弱地方戰力,最終動搖賴清德主席及黨中央領導威信。

賴清德主席掀起這場「中央徵召」政治選舉實驗,不僅關乎四場地方縣市長選舉的輸贏,更關乎民進黨未來十年的政黨治理方向。黨中央徵召固然具有集權效率,體現賴清德政治意志,既可能開啟民進黨組織運作效率化,但也可能種下派系分裂定型化的根源,此雙面刃效應為黨中央主導徵召跳過黨內民主初選之代價。

作者為佛光大學公共事務學系副教授兼澄正書院主任

●專欄文章,不代表J-Media 聚傳媒立場。