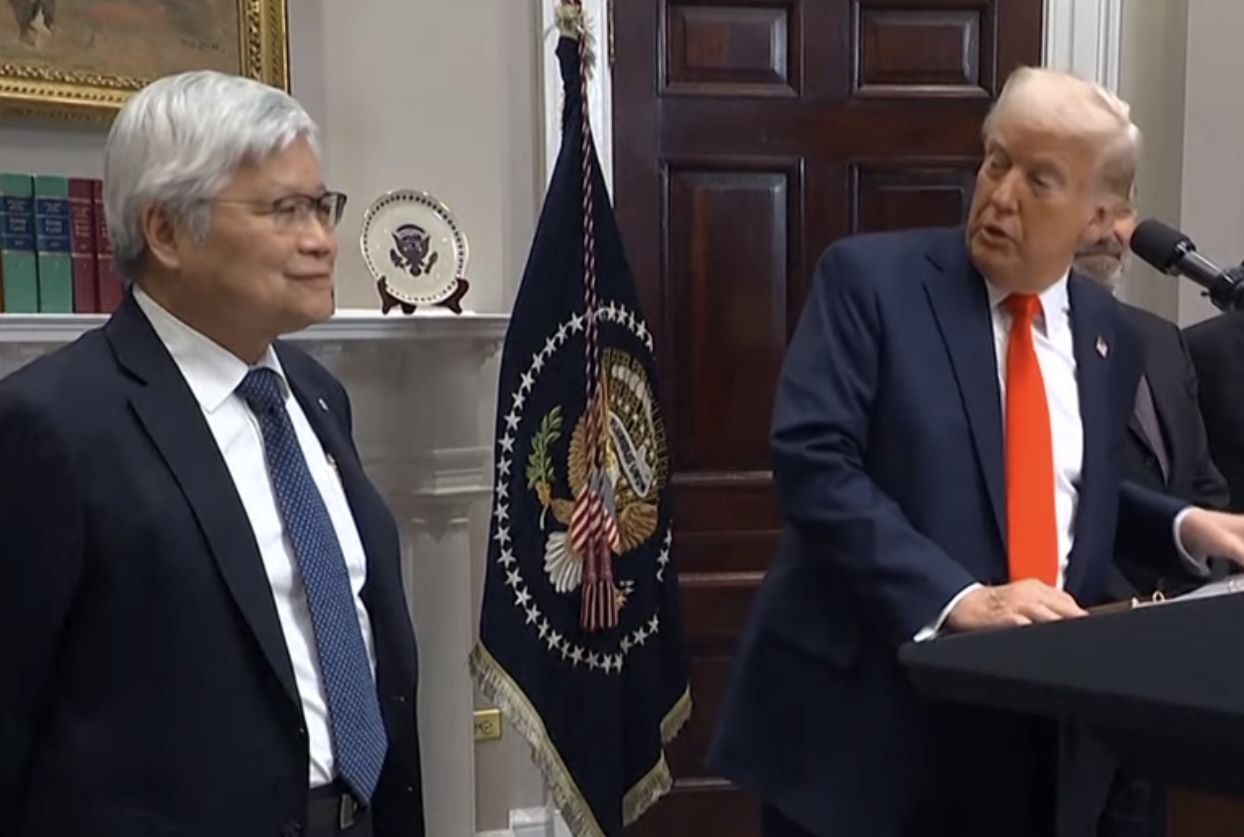

照片為作者提供

【聚傳媒李宗衡專欄】

副標:社群媒體與民意操弄

編按:觀察者角色設定

阿公:不多話,不搶戲。每天散步買菜,選舉時特別愛站遠遠看候選人掃街。他說自己「不是專家,只是看久了,知道什麼是真誠、什麼是裝的」。

阿婆:嘴快心軟,看事情敏銳又敢講。她最喜歡「看人怎麼說,不如看人怎麼做」。選舉期間常坐在家門口的小矮凳,評論候選人像在看連續劇。

阿公和阿婆坐在陽台上曬太陽,手裡各拿著熱茶,眼睛追著手機螢幕上滾動的訊息。社群媒體的潮水一波波湧上來,訊息的真假難辨,留言比實際新聞更熱鬧。

阿婆皺了皺眉:「這些網友,是討論政策,還是在比誰嘴皮子厲害?」

阿公輕笑:「看得多了,你會發現,聲量大的人,不一定有理,只有演技。」

粉絲團、社群貼文、影音短片……每一次按讚與分享,都像是小小的投票,推高或壓低候選人的存在感。阿婆嘆道:「這世界,聲音比真相更快傳遍。」

英國政治學者安東尼.吉登斯(Anthony Giddens,1938~)在社會結構與行動理論中所言,媒體能塑造公眾認知,社會結構與個體行動互為反饋,訊息的形式往往比內容本身更能左右民意。阿公和阿婆雖只是觀察者,但每天刷手機,也在不自覺中感受這股力量。

一條留言刷上,阿婆指著屏幕說:「這不就像選舉廣告嗎?一句話可以讓人心翻船。」阿公點頭:「不只一句,連表情包都能決定誰紅誰落。」

兩人望著人來人往的公園,笑著交換心照不宣的默契:真正的操弄不在鍵盤,而在心裡。民意如潮,總有人在擺渡。

阿婆低聲道:「下次我們也拍影片看看,看他們能不能掌握我們的表情。」

阿公微笑回應:「潮水再大,也沒辦法沖掉我們自己的判斷。」

社群媒體的聲音如潮水,但觀眾的眼睛仍是最終的衡量。聲浪能催票,也能迷惑,但真實的理解,永遠在旁觀者的心裡。

作者為資深媒體人、中國文化大學政治學系博士候選人。

●專欄文章,不代表聚傳媒J-Media立場