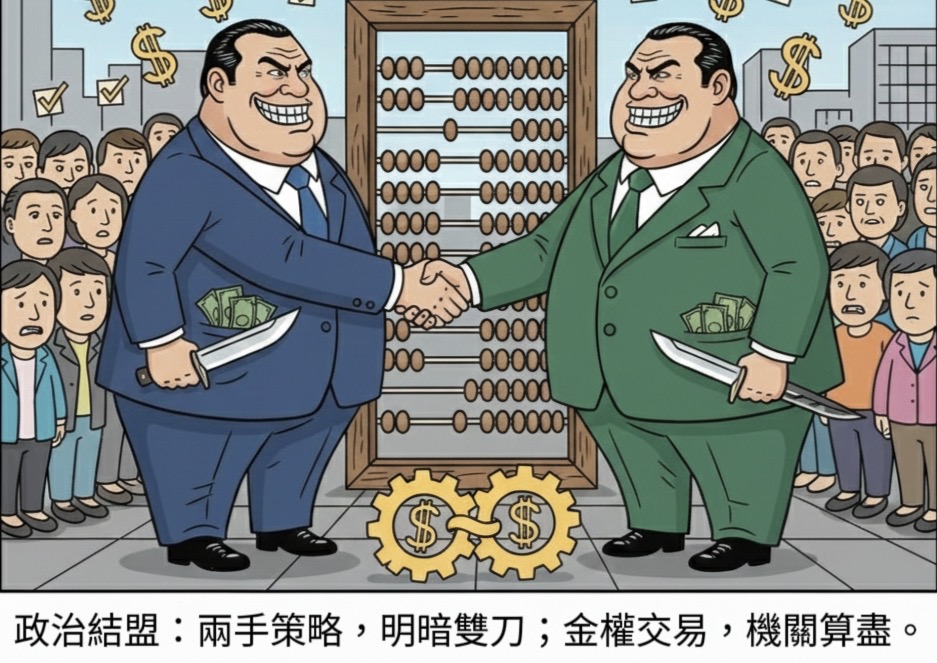

圖片為作者設計

【聚傳媒 李宗衡專欄】

副標:工具理性與賽局邏輯下的權宜結盟分析

編按:

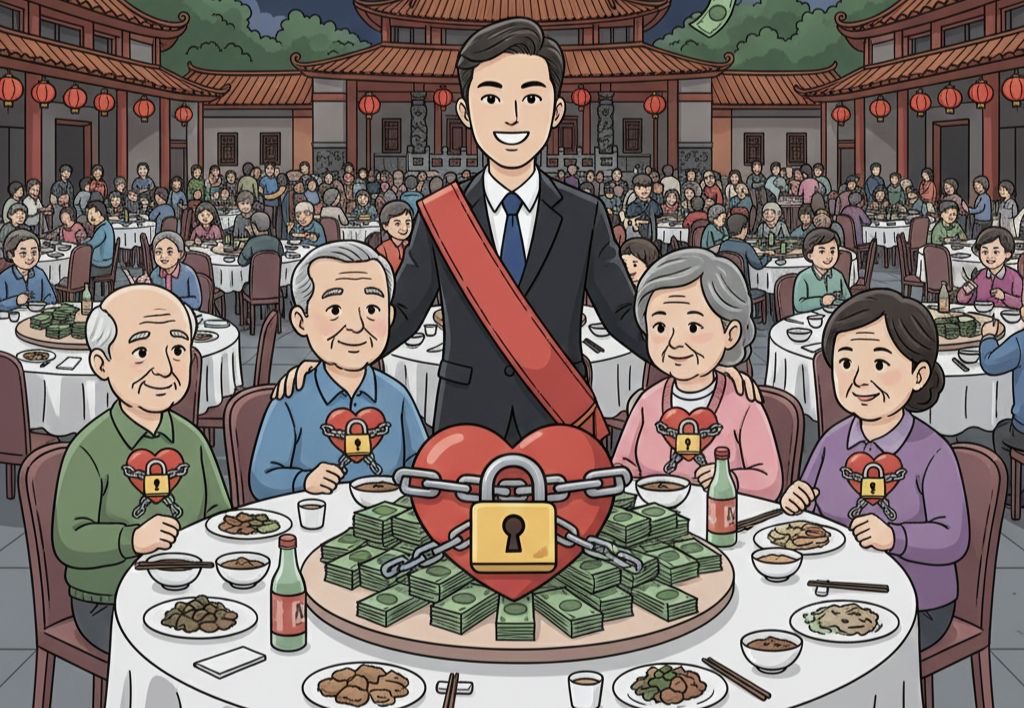

阿公:年輕時是老練牌咖,看牌看人,深知「牌桌上沒有永遠的朋友」。他看政治結盟,只看誰底牌厚、誰籌碼多。

阿婆:一輩子精打細算,最討厭「賠本生意」。她看政治結盟,只問一句:「這筆交易,誰的風險高?誰的利潤大?」

結盟,是政治最常見、最不需要誓言、也最容易毀約的合作形式。它從來不是為了情誼,而是為了利益;不是合作,而是風向與籌碼的交換。表面握手,裡面盤算;表面講理念,背後談交換。

德國社會學者、政治經濟學家馬克斯·韋伯(Max Weber, 1864–1920)認為:政治行動是「工具理性」(Instrumental Rationality)的展現,為了達成某個功利性的、預設的目標,透過精確計算和權衡來選擇最有效、最省成本的手段,而不在乎目標本身的價值或倫理;「不是因為對,而是因為划算」,這句話把所有政治結盟的本質講得徹底。

阿公看著政黨合縱連橫的新聞,搖頭說:「他們不是合作,是互相借票,順便承擔彼此的政治風險。」

阿婆補一句:「風往哪吹,他們就往哪靠。這叫『政治變色龍』,變臉比翻書還快。」

結盟的本質是三件事:需要、風險、替代品。你不夠強,就需要盟友抬轎;你怕輸,就找人分擔風險;你有替代品,就開高價讓對方跪求合作。

韋伯的冷酷在於:政治人物不是為理想結盟,而是為了讓自己更接近權力的終極目的。

美國政治學者羅伯特·阿克塞爾羅德(Robert Axelrod, 1943–)用「賽局理論」提醒我們:政治結盟的穩定性取決於雙方是否相信對方會遵守「一報還一報」(Tit-for-Tat)策略。你合作,我就合作;你背叛,我就背叛。

所以才會出現這種畫面:上週互罵「理念不合」,下週就一起開記者會講「跨越分歧、共謀大局」。

阿公眉頭緊鎖:「他們的策略,轉得比彎道超車還快,失誤也比彎道翻車還猛,一秒鐘改方向。」

阿婆冷冷說:「這叫『政治彎』,不是腦筋急轉彎。他們轉的不是方向,是選票的流向,永遠在算利益的曲線。」

結盟不是嫁娶,是租借;不是婚約,是合約;不是發誓,是交換條件。一旦租約到期、合約失效、條件不符,隨時一拍兩散,甚至反目成仇。

阿克塞爾羅德提醒,在重複的政治賽局中,最成功策略是「寬容且不嫉妒」。但政客結盟往往「多疑且極度嫉妒」,隨時計算對方籌碼是否比別人少,是否在背後偷偷挖牆腳。

阿婆看著政客站在同一舞台、笑得比平常大聲:「笑越大聲,交換越昂貴,這是在演『人前手牽手,背後下毒手』。」

阿公點頭:「那是因為他們怕彼此後悔,怕對方下一秒拿出錄音筆。」

結盟的恐怖不是合作本身,而是隨時可能被背叛:今天說助力,明天成阻力;今天握手,明天補刀;今天同路,明天死路。政治的盟友,像最不耐放的食物,過期快,變質更快。

韋伯在《政治作為志業》(Politics as a Vocation)提醒:只問理想的人無法做政治,只問利益的人會毀掉政治。現實裡,兩種人混在一起,形成各種奇形怪狀的結盟,把政治變成一場沒有底線的交易。

阿婆嘆氣:「他們把政治當生意,把選民當股東。結盟成功,他們分紅;結盟失敗,我們買單。」

阿公點頭:「政治牌桌上,沒人無辜。你以為看戲,其實你就是他們賭桌上的籌碼。」

結盟是權宜,不是情誼;

握手是姿勢,不是誠意;

同台是暫時,利益才是真理;

政治盟友,是隨時翻盤的靠山。

作者為資深媒體人、中國文化大學政治學系博士候選人。

●專欄文章,不代表聚傳媒J-Media立場