照片為作者提供

【聚傳媒李宗衡專欄】

副標:從傳統支配到社會資本的權力實踐

編按:

阿公:在公家機關看了一輩子公文,退休後才發現,最有用的文件是紅白帖的禮金簿。

阿婆:菜市場賣菜40年,誰斤兩不足、誰心懷鬼胎:「政客的誠意跟豬肉一樣,要看油花,不能只聽叫賣聲。」

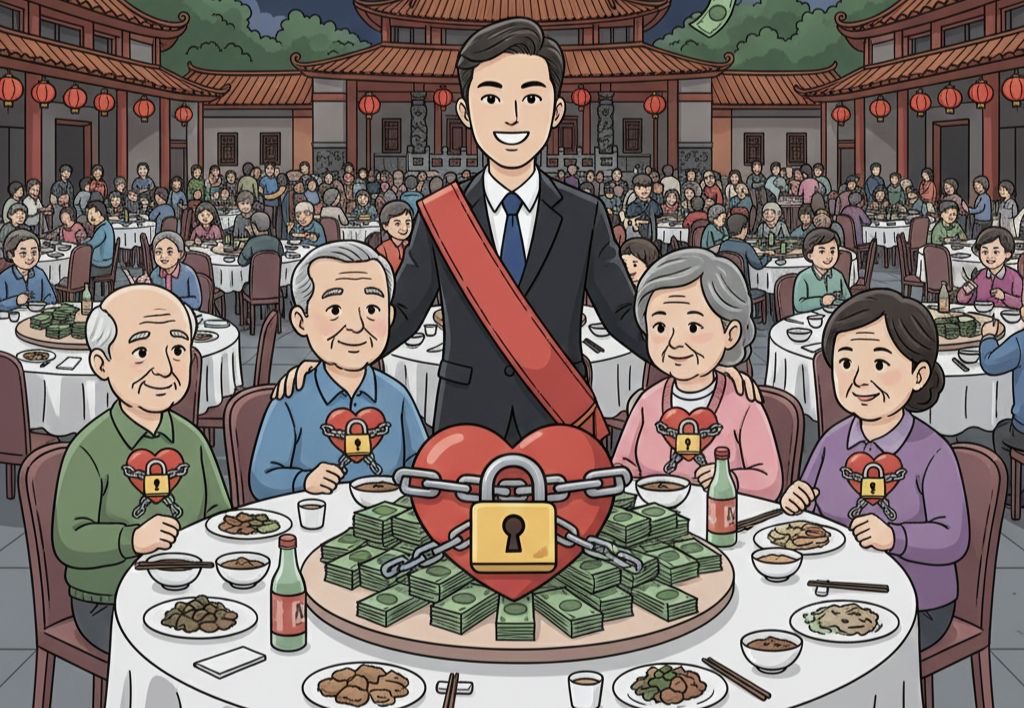

里長嫁女兒,封街辦桌,來的候選人比親家還多。阿婆嗑著瓜子,眼神像掃描器一樣來回掃射:「你看,A黨的來了、B黨的也到了,連那個上次選輸到脫褲的都來了。這哪是婚宴?根本是『地方勢力年度盤點大會』。」

阿公呷了口茶,慢悠悠地說:「他們不是來祝賀新人,是來拜碼頭的。新人敬酒是一桌一桌來,他們是一個一個樁腳去握手。這叫『鞏固』,鞏固的不是新人感情,是自己的選情。」

這就是台灣版的「政治社會學」。義大利政治學家羅伯特‧普特南(Robert Putnam, 1941–)在他的名著《使民主運轉起來》中提到「社會資本」(Social Capital),定義為社會組織的特徵,例如信任、規範和網絡,這些特徵可以透過促進協調行動與合作來提高社會效率。

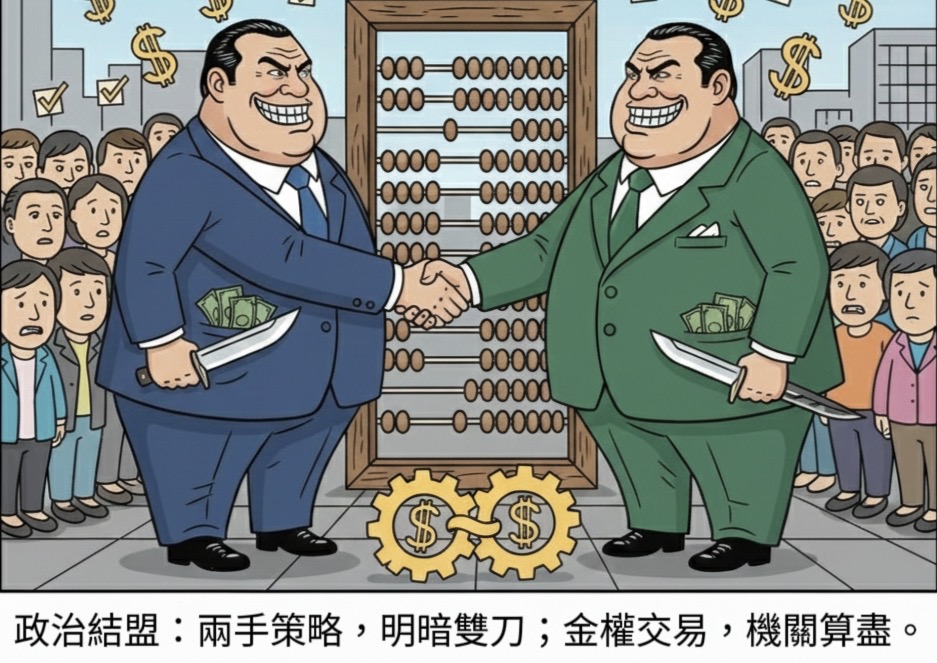

但在台灣,這套理論被玩到出神入化,變成了:人際網絡是「綁票系統」,互惠規範是「利益交換」。

選前,政客噓寒問暖;

選後,人民自行取暖。

阿婆指著電視上,某個候選人正親切地摟著一位地方大老的肩膀,笑得像撿到錢。「你看他那隻手,平常簽公文有沒有這麼用力?搭著肩膀搏感情,是在喬事情,還是在喬預算?」

阿公冷笑:「他搭的不是肩膀,是地方的政治版圖啦!那隻手摸下去,幾百張票就跟著進來了。」

庄頭成了政治的「堂口」:

紅白帖的簽名,是忠誠度的點名簿;

社區共餐活動,是餵養樁腳的流水席;

與地方頭人的合照,是「實力認證」的宣傳照,比米其林星星還管用。

德國社會學家馬克思‧韋伯(Max Weber, 1864–1920)曾提出三種統治模式,其中一種叫「傳統型支配」(Traditional Domination),權力來自於世襲和傳統。台灣的地方派系完美演繹了這套劇本,只是把「君權神授」改成「樁腳擁護」。

韋伯如果看到台灣,大概會增修第四種模式叫「人情式支配」:你的票不是投給理念,是投給你欠的人情。普特南則會感嘆:「你們的社會資本不是資產,是負債,是用人情債綁架的民主。」

政治顏色越是五五波的選區,樁腳的行情越俏。里長辦公室的茶葉比茶行還多,泡的不是人情味,是下一屆的連任保證書。

阿婆看不下去:「平常路燈壞了,叫半年沒人理。選舉一到,整條路換成LED,亮的不是路,是候選人的前途。」

阿公接話:「他們不是在建設地方,是在『裝潢』自己的票倉。」

更諷刺的是,這些地方派系被政黨收編後,也學會了待價而沽:誰給的資源多?誰承諾的位子大?誰能幫忙「處理」掉那個討厭的建案抗議?

韋伯說傳統支配依靠的是對「舊規」的遵從;台灣現況則是:政客遵從派系的規矩,派系遵從利益的規矩,選民遵從里長廣播的規矩。

阿婆滑著手機,看到某候選人參加地方宮廟的平安餐會,逐桌敬酒,喝得滿臉通紅,忍不住說:「他是喝醉了,還是被權力灌醉了?一杯酒換十張票,這生意比賣菜好賺多了。」

人情,本該是社會的潤滑劑,現在卻是政治的強力膠,把選民和利益綁死在一起;鄰里,本該是溫暖的避風港,現在卻是選票的計算機,每戶都標上了價碼。

那一張張笑臉,看起來不再是敦親睦鄰,全是政治、算計和交易堆出來的假面;選舉結束,封街的帳篷拆了,敬酒的候選人消失了,里長的電話也開始打不通了。

只有阿婆在市場買菜時,還會聽到攤販抱怨:「上次那個誰誰誰,選前說要幫我們爭取遮雨棚,現在連影子都沒看到。」

客廳裡,電視新聞還在播送著謝票畫面。阿公關掉電視,下了結論:「人情從來不會害人,害人的,是把人情當成生意,把選民當成客戶的人。」

餐會越辦越大,是人情在標價;

關係越拉越近,是利益在說話;

笑容越是誠懇,是算計在發芽;

你我一票是椿腳的人情帳本上,

隨時可以塗改挪移算計的數字。

作者為資深媒體人、中國文化大學政治學系博士候選人。

●專欄文章,不代表聚傳媒J-Media立場