圖片為作者提供

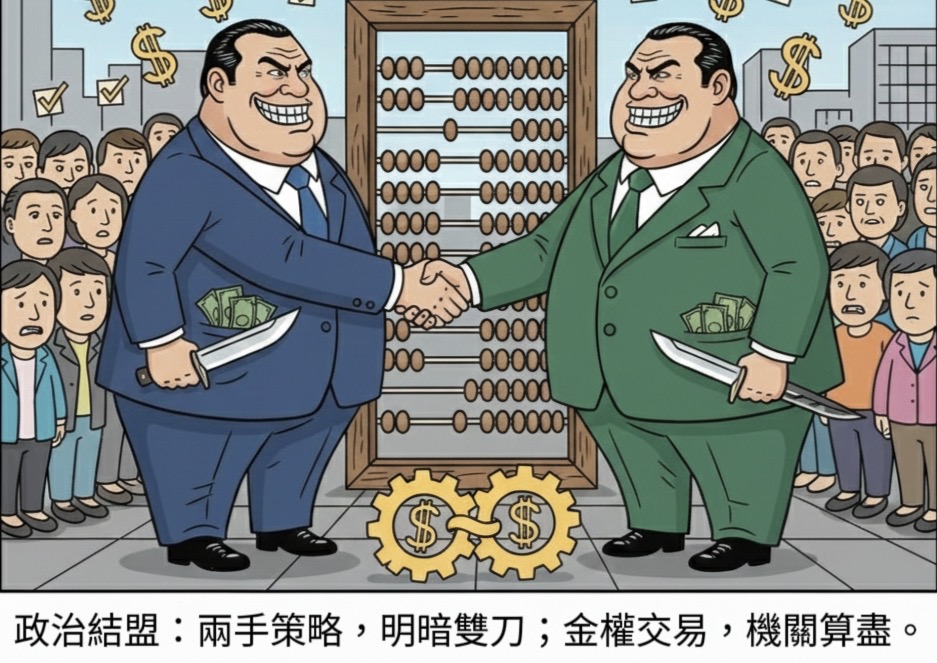

【聚傳媒 李宗衡專欄】把「恐懼」包裝成市場,把「謊言」玩成產業,把「不安全感」變成最大GDP引擎;這不是戲劇,是中共的現實操作手冊:販售恐懼與謊言,再收割金錢與忠誠。

中共這些年的發展邏輯,像一個邪教式巨型行銷公司:個人層面像賣抗老精華液,製造「變醜焦慮」;國家層面大造第五代戰機,製造「強國謊言」。乍看八竿子打不著關係,實際上是同一套操作——都是恐懼行銷,都是利用人們害怕失去或遭遇不幸的心理,成功地把人民情緒變成採購預算的完美商模。

化妝品靠它吃飯,軍工靠它吃肉。化妝品公司最懂一件事:要賣東西,先讓你不安;要賣更貴的東西,就讓你更不安。皺紋是正常老化,他們講得像「國安危機」;黑眼圈是熬夜結果,他們形容得像「國境漏洞」。

你沒買精華液,是「放棄自己」;

你沒買抗老霜,是「背叛青春」。

把台詞換成國家敘事,一模一樣:

「國防預算再不增加,怎麼武統台灣、對抗美帝?」、「不打造航母,何來民族尊嚴?」。

化妝品賣「逆齡」,軍工賣「逆勢」。化妝品抹臉,軍工抹國力。這兩個產業的共同祕密只有一句:不能讓你真正變好,只能讓你永遠加碼;變完美了。怎麼再繼續要錢?

中國今年軍費約人民幣1.78兆元,增幅7.2%,永遠跑在經濟成長前面。戰艦像下餃子,戰機像量產吹風機,每次發布都像在向世界炫肌肉——但真正的問題不是「造不造得出來」,而是敢不敢打、能不能用、維不維護得起。

全球軍工界的鐵律:製造只是入門票,維護才是地獄火。越高端越燒錢,越亮眼越吞預算。軍機再多,沒足夠訓練就是昂貴模型;戰艦再大,後勤不夠就是巨型浮雕。

維護成本比造價更恐怖?沒有民意監督的中共會講實話?一個國家可以有天文數字的軍費,但人民吃飯、醫療、教育、社會保障也需要錢,如果國防過度擴張,民生經濟可能被拖垮。

這不是危言聳聽,而是經濟學基本法則:資源有限,大錢花在軍事,其他預算被排擠。中共崇尚的「集中力量辦大事」,會不會演變為「集中力量做錯事」?

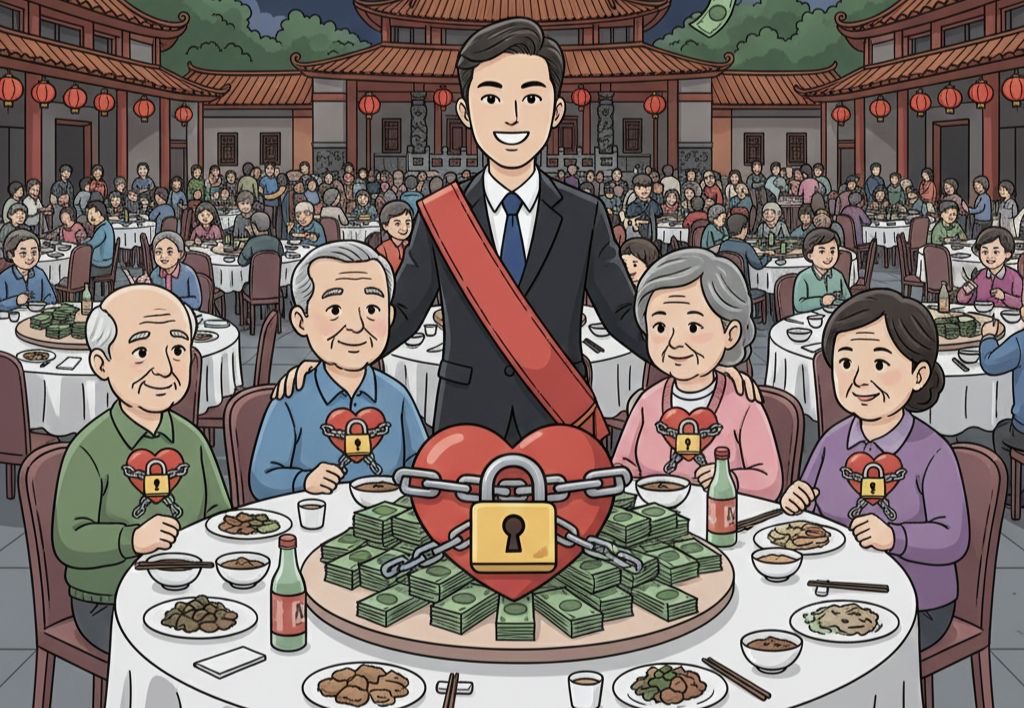

軍費天上飛,人民地下爬。看看數字就知道日子有多難:根據中國國際金融股份有限公司(CICC)數據,全中國約95%、13億人口,月收入在人民幣5000元起徵稅以下。

換句話說,僅約5%人口收入跨過「徵稅門檻」,卻要分攤全球第二大的軍費帳單,這是人民替地緣政治野心犧牲民生福利的代價。

青年失業率高到官方乾脆不公告。大學生做快遞、研究生送外賣、博士生開網約車;這不是多元就業,是社會階梯塌了。房市跌到腰斬骨折,股市是不跳動的心電圖,中產階級集體躺平,年輕人緊守三無原則:無車貸、無房貸、無後代。

中共最擅長的不是治理,是敘事:

生活不好?播航母。

薪水變少?播導彈。

房價跌?喊民族復興。

恐懼最能帶來收益,謊言最能維持秩序,砸碎你的鐵飯碗造武器。中共的軍備不是為了打,而是為了「維穩」。讓國外怕你,讓國內信你,讓每個人相信只要「強軍」,生活就會跟著強起來。

這不是正常的國家經濟學,這叫恐懼行銷、謊言粉底、面子工程的鋼鐵時尚秀。戰機是政治口紅,航母是國家眼影,塗得越重,把整個國家化妝化到連自己都看不見裂縫。這不是國防現代化,這是經濟自殘化。

中國現況如今像一場極度精緻、極度昂貴、極度荒謬的真人秀:台上的是殲-35、福建號航母和中華民族偉大復興;台下是低薪、失業與遠離中共的中國人。

國家強不是靠軍備,是靠人民願意留下的那份希望;真正需要防衛的不只是國土,更是生活。多少外資企業撤出中國?多少人民潤(run)出中國?一個把未來當炮灰的國家,再多武器,都是紙老虎。

而最諷刺的是這一切建築在一個核心邏輯上:

恐懼能創造預算,謊言能維持政權。

武器是舞台道具,人民是門票收入。

當戰機升空、航母入海、導彈列陣,中國人民才真正明白:他們從來不是被保護的,他們只是燃燒軍費的柴火。

作者為資深媒體人、中國文化大學政治學系博士候選人。

●專欄文章,不代表聚傳媒J-Media立場