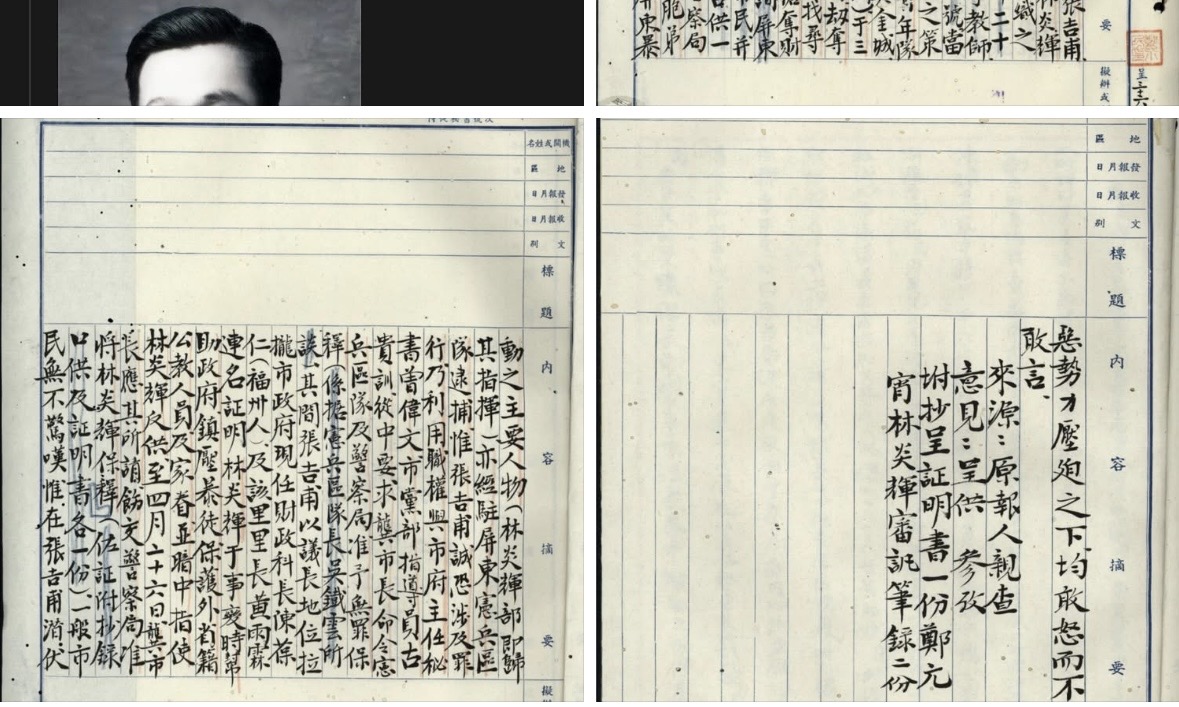

照片取自總統府

【聚論壇奔騰思潮專欄】今天憲政變得這麼亂,原因當然很多,有一件可能是教憲法的老師都得做一點告解的,就是沒有像許多憲政平穩的國家一樣,從中小學公民課到法學院的憲法課,都很清楚的解說我們在臺灣此刻適用的憲法是怎麼來的。事實上,一點不誇張的說,這正是中華民國憲法史上深蘊智慧而最值得驕傲的一頁。

時序是1991年的臺北,我們在1946年南京憲法的基礎上增訂了增修條文,這就是我們到2026年1月5日的今天還適用的中華民國憲法。當時仍只能倚賴臨時條款勉強運作的憲法,不論對內或對外都已經到了無以為續的節點,改造是唯一的選擇,但憲法要怎麼改才能肆應當時需要並開創長久發展的空間,至少要在兩個問題上做出正確的抉擇:

一、國家秩序如何重建:回歸憲法、制定新憲還是修憲分治?

二、憲政工程的正當性:交給老幹或新枝,菁英或人民決定?

先說前者。當時多數公知出於對動員戡亂時期臨時條款的厭惡而不斷訴求「回歸」憲法,且不說臨時條款在第四次修正時已開始承擔一定因時而轉的功能,包括未設限的增加中央民意機關員額;更誅心的問題是,「回歸」論者難道全然不知臺灣大陸土地人口的天壤之別,加上退據孤島長達40年的社會演變,分權體制上哪裡還有回歸的空間─不論就臺灣內部,或兩岸關係?這種膝蓋反應式的「進步」觀點悄然退場後,真正「進步」的制定新憲、建立新國家主張立刻吸引所有目光,成立不久的民主進步黨為回應李登輝總統邀集的國是會議,先在黨內成立組織研擬民主大憲章作為推動制憲的完整主張,之後更進一步整合其他在野人士,由保臺會在第二屆國代選舉前研議通過臺灣憲法草案。

至於李登輝領導的國民黨對於憲法的態度,則是延續蔣經國總統晚年啟動的改革路線,包括解除戒嚴、開放黨禁報禁,政治本土化及國會全面改選等,具體表現於國是會議的議程與結論中,在就「國會改革」、「地方制度」、「中央政府體制」、「大陸政策與兩岸關係」、「憲法與臨時條款修正方式」等五大議題作為期一週的討論後,最終達成「終止動員戡亂時期」、「回歸憲法」、「廢止臨時條款」、「修憲採取一機關兩階段方式」、「修憲以中華民國憲法增修條文名之」這五項結論。一言以蔽之,就是在既有國家和憲法基礎上,開始在臺灣地區建立一個不再是「臨時」的自由民主憲政秩序,而對兩岸關係也告別動員戡亂的「內戰狀態」,走入開放民間交流的全新局面。這個依違於舊憲與新憲,一國與兩國之間的國家秩序,雖因罕見而不易理解,但在二戰後處於類似「分裂但未分離」狀態的幾個分裂國家中,西德1949年制定的基本法即已創造出第一個這樣區隔屬人、屬地主權與統治權範圍的國家秩序,而且在1990年即以東德加入的方式完成再統一,國是會議基本上就是朝這個方向重建了中華民國在新階段的定位。

對於堅持在國是會議後繼續推動制憲運動的民進黨,因為兩件事有了決定性的轉變,首先當然是1991年12月的第二屆國民大會代表選舉的結果,民進黨在修憲的國民大會共取得75席(包括本次當選與原有),國民黨則多達320席,超過決定修憲的四分之三門檻,此一攸關中華民國憲法走向的首次普選,可說極為明確的反映了當時的民心。自此修憲制憲的路線之爭即轉向總統是否直選的體制核心定位,而在1994年國民黨多數代表願意接受多數民意採行此制,且在1996年第三次國大選舉,民進黨的席次已達足以杯葛任何修憲案的百分之32後,基本上即已真正進入此一新國家秩序。其間民進黨參與乃至主導四次修憲,且迄今有17年執掌行政權(相對於國民黨的12年),除了政治語言上經常偏離此一國家定位外,憲法上我們仍然叫中華民國,兩岸條例也仍然按憲法增修條文界定兩地區和人民,主管兩岸事務的仍然是陸委會而非外交部,一如改制時參考的西德體制,沒有任何不同。

至於第二個憲政工程正當性的問題,在當時同樣是相當嚴酷的考驗,德國模式則是建立於三十年代憲法學大師Carl Schmitt的制憲力與修憲力二分理論,在其基本法的前言裡,除了記上參與制憲的各邦代表外,特別標記「及其他尚無法加入的德國人」共同完成制憲行為,實即以重建於西德的國家秩序為「未完待續」狀態,因此在基本法地之效力條文中還保留其他地區(主要為東德)陸續加入的可能,而在最後基本法時之效力的條文中又鄭重宣示基本法的效力將於全部德國人以自由意志重新制訂新憲法時終止。也就是在個別加入外,還有「合併」的可能性。和德國相比,我國在國是會議的政治協商通過的一機關兩階段修憲方式,在Carl Schmitt理論模式下明顯更見絲滑。因為德國原憲法已因戰敗投降與盟軍佔領而遭廢棄,西德地區如何可以為未能參加制訂的其他德國人做成制憲決定?德國有人提出民法「無因管理」的法理為據,當然過於牽強。我們反倒因為中華民國的南京憲法仍賡續實施,甚至1948年選出的第一屆國大代表仍有一定席次,因此才可有所謂「兩階段」的設計,即由有全中國代表性的第一屆國代做第一階段的修憲,在本文外另於增修條文明定第一屆任期的終止,而不及於憲法實質內容的調整,並由自由地區人民選出的第二屆國代接續行使修憲力,制訂實質內容的修正,而建立統治權僅及於台灣的憲政秩序。1991年底的第二屆國代選舉,實際上已為這個新秩序注入了強大的正當性,放眼杭廷頓描述的第一、二波民主國家,在憲法正當性上能達到此一兩階段修憲高度的其實並不多。

在我們完成此一重要改革之後,更受到世界矚目的是遙遠的南非(差不多就始於1991年的首度協商)。有趣的是他們也為了克服社會、經濟與政治的極大困難,苦思如何通過一個有足夠堅強正當性的程序來支撐一個全新的國家秩序,就其累積的種族衝突、經濟困境和國際孤立而言,比我們面對的困難確實不遑多讓,結果也是循著政治協商達成共識,再為確保協商被嚴格遵守,而分成臨時和正式憲法兩階段,其間則有新設的憲法法院來扮演中立維護者的角色,以及民選代表組成的制憲會議,整個過程對於國家的成功改造起到非常關鍵的作用。比較憲法學者對於南非的改革經驗可說讚譽有加,特別是其「協商式制憲」與「階段憲法化」,殊不知我們更早就和平的完成類似改革,而若考量兩岸對峙的複雜情勢,挑戰性或許更高!

簡單勾勒這段發生在三十幾年前的歷史,實在是見到最近的憲政亂象,居高位者一點不珍惜前人共同奮鬥的艱辛,也不知當時不分黨派為國家尋出路的寬闊胸懷。每當看到一些有社會影響力的中青年名嘴隨口講一些對於憲政法治完全無知的話,都會自省我們第一線的憲法老師是不是少做了什麼。我到今天回顧這一段還是充滿感謝,而且真的慶幸自己曾以不同角色經歷了整個過程,只能藉此與大家共勉了。

作者為國立政治大學講座教授、前司法院大法官並任副院長

●專欄文章,不代表聚傳媒J-Media立場。