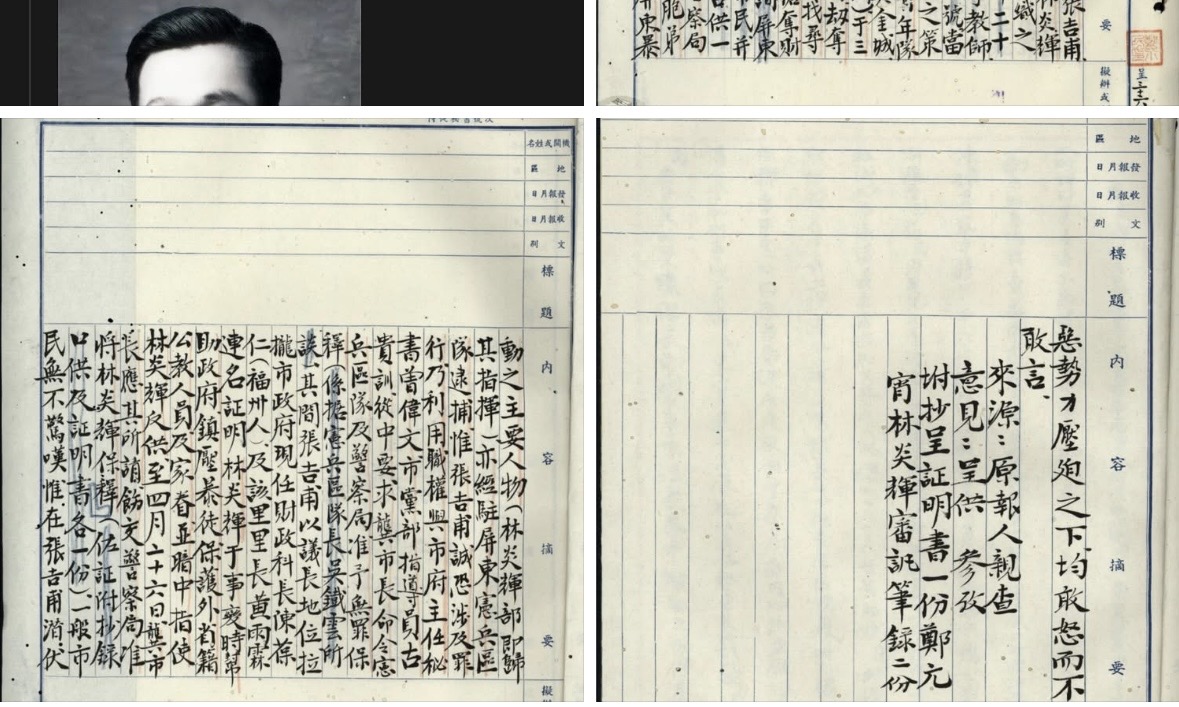

照片為作者提供

【聚論壇紀慧文專欄】許信良先生的新著《天命》,開卷氣勢恢宏,視角迥異於一般政治人物的回憶錄。他將目光投向長河盡頭,從中國東北談起,述及邊陲異族如何因緣際會奠定大業,許信良稱之為「天命」。

這兩個字在他的筆下,天命並非迷信的冥冥定數,而是一種對歷史偶然與必然的深層洞察。

書中令人驚豔的視角,莫過於他對女性在歷史角色的重新審視。在傳統史觀往往由男性主宰的話語中,許信良特別指出例如魏晉南北朝時期的女性掌權者北魏馮太后,以及後來的遼太后,她們做為當時推動漢化、穩定社稷的關鍵推手;許信良也用極大篇幅彰顯趙秀娃在省議會時期的卓然表現,順著許信良的理路,當我們將目光投向更久遠的春秋戰國,也發現更多女性以及天命的弔詭,引發我聯想到晉獻公時期的孋姬。

史書多視其為禍水,由之引發的「孋姬之亂」,逼死太子申生,逐出重耳,如果不是在外流亡十九年,歷經磨砥,也許不會有後來雄才大略的「春秋五霸」晉文公。又重耳流亡至齊國時,娶了齊國宗室之女齊姜,日子過得安穩富足。這位曾有大志的公子,沉醉於溫柔鄉中,不思進取,甚至打算就在齊國終老。若不是識大體的妻子齊姜與大臣密謀,將他灌醉送上馬車,逼他離開齊國,並痛斥:「行矣!大丈夫有四方之志,豈能死守兒女私情?」恐怕重耳早已在齊國的安樂窩中朽壞。站在長河之上俯瞰,誰又能說孋姬、齊姜不是改變歷史走向的天選之人?

孋姬的逼迫是天命,齊姜的驅逐亦是天命。

歷史的轉折,往往就在這些看似個人的選擇中完成,後至戰國七雄的博弈,最終鋪陳了秦始皇統一中國的道路。若無這些看似混亂的變局與統一的意志,今日的中國或許仍像昔日的印度次大陸,仍是無數個分裂的小王國。這或許也是註定的天命。

然而,許信良關心的絕不僅止於泛黃的史冊。他從出生在台灣這塊土地開始回顧,一個農家子弟自小立志做總統的狂想,到負笈英國受到的思想激盪,他一生的成長與學習,無一不是扣緊對台灣這塊土地深沉的愛與使命。

民主的巨輪,在 1977 年的台灣,由許信良親手撥動了。

他在書中回顧引發「中壢事件」的過程,那是台灣民眾第一次自發性地衝撞體制,焚毁了威權神話。回望歷史,若非當時那場燃燒的烈火,台灣的黨外運動或許仍在漫漫長夜中摸索,這場事件,正如齊姜將重耳推上馬車,將台灣推向了民主的不歸路。

無師自通的選舉天份與戰略眼光,許信良對政治的洞察力更是跨越時空。一甲子之前撰寫的《台灣社會力分析》與《風雨之聲》等書,今日讀來依舊振聾發聵。可以說將之做為當代政治工作者範本,以及政策指導,亦不為過。這對於一生只懂政治,除了政治,對其他事物皆毫無興趣的許信良來說,是再正常不過的發揮,掩卷之餘,不禁大聲叫好,然而叫好之餘亦有深沉無奈。許信良雖有超前的政治眼光,卻始終無法獲得足夠的權力去貫徹他一生對這塊土地的終極關懷。

無論是早年的民主開拓與實踐,喝采大膽西進的台商,到今日見證台積電成為全球不可取代的支柱,許信良對於台灣命運無法遺世獨立的遠見,並非簡單的是與非。許信良深刻指出,台灣的民主進程必然要與中國大陸產生連結,這並非政治上的唱和,而是戰略的高度。台灣的民主不應只是防禦的盾牌,更應是影響對岸,對照兩岸體制的文明燈塔。台灣的天命,在於如何以自身的民主成就,去回應那個龐大的鄰居,並在全世界的視野中站穩腳跟。

可惜的是,這樣一位博古通今的戰略家,在今日淺碟喧囂,只求聲量的選舉市場中,幾乎沒有任何「票房」。

這是歷史的諷刺,卻也是民主的常態。邱吉爾曾言:「對政治領袖無情是偉大民族的標誌。」台灣人民在每一次選舉中所做出的選擇,無論看似多麼無情或短視,這也是台灣集體意志展現的「天命」。

許信良深知個人際遇僅是滄海一粟,但歷史的未竟之志尚在推移,如同我們繼續等待據他說要以兩年的時間完成的下冊。

他的書寫,或許不在於爭取當下的掌聲,而在於為台灣這塊土地,留下一個關於如何面對中國,面對世界的清醒註腳。

也許這就是他的天命。

作者為陽信文教基金會副執行長

●專欄文章,不代表聚傳媒J-Media立場。聚傳媒、中時電子報同步刊登