照片為移民署官網截圖

【聚傳媒岑再歌文章】陸配群體身分政治的事件持續延燒。最近很多來了台灣20多年的陸配甚至陸配二代,都接到台灣移民署的一紙通知,要求他們在三個月內補交大陸戶籍除籍證明,否則將被撤銷定居身份。大家都感到困惑與不安。他們很多人的原戶籍早已變動,或者已經除籍過但是找不到證明,如何再去除?更令人不解的是,這項規定直到2004年才被確定,為何二十年後仍可回溯適用?

類似這樣的疑問,如今在台灣陸配群體中引發強烈不安。移民署在去年底啟動清查行動,要求2004年前的陸配們補交「喪失原籍」證明,否則將失去中華民國國民資格。即使是早在1990年代就來台定居、持有台灣身份證的陸配,也未能倖免免。一些受影響者原是綠營支持者,如今也因制度回溯而感到背叛。

這項政策風波,表面上關乎技術性文件補繳,實則引發了陸配對台灣移民政策長期「例外狀態」的深層質疑。

2004年以前,陸配取得台灣身分的流程高度依賴地方移民署的裁量,部分縣市甚至僅需三、四年即可設籍。雖當時也要求除籍,但並未嚴格執行。2004年修法後,除籍門檻正式確立,並要求陸配設籍後三個月內註銷大陸戶籍。

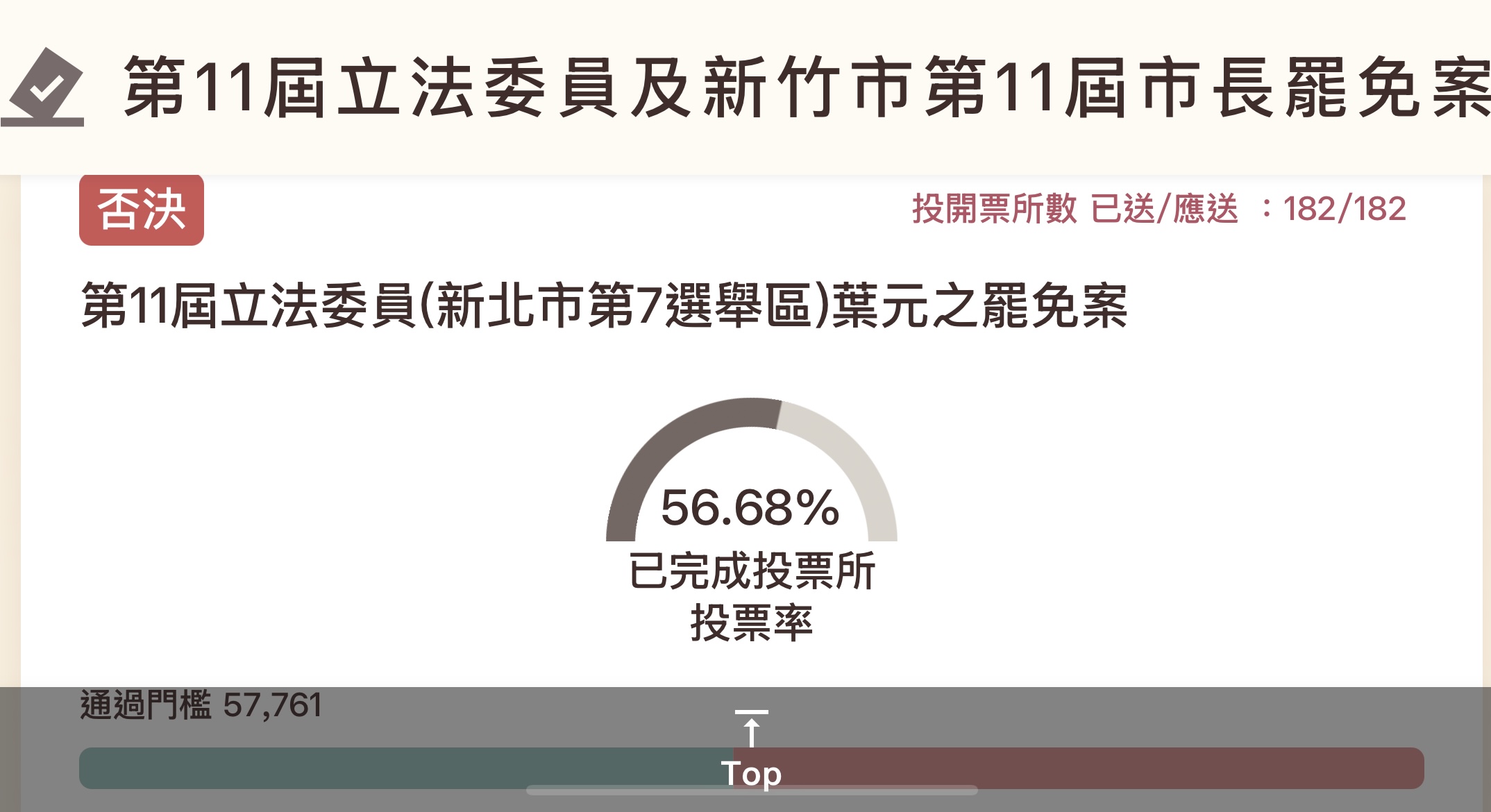

然而,為什麼20多年後的今天才回溯2004年以前的法令呢?此番「清查」,時機耐人尋味。主要是因為,這幾年,陸配群體開始零星參政,引爆民進黨「抗中保台」的議題,因此,民進黨多次以「雙重國籍」為由,阻攔陸配參政,並藉此擴張「中國滲透」的敘事。2024年年底,前南投縣議員史雪燕在卸任2年後突然被內政部解職,引發討論。也就是那時候起,移民署同步開始清查「陸配戶籍」問題,並溯及20多年前。如今,陸配們大規模收到的除籍通知,已是移民署的數輪發函動作了,顯露台灣政府似乎正系統性篩查這一群體。

盡管移民署聲稱當事人可申請延期,但多位接到通知的陸配指出,實際執行時官員態度強硬,比如在社交平台Threads上,一位網名為@koneko_0305的用戶分享道:「從小在台灣長大的我收到了這張通知!結果我媽居然沒收到。」過去還有案例顯示,即使父母皆為台灣人,僅因孩子出生於大陸(5歲後就回台灣定居了),就在申請國家情報單位工作時被拒。彷彿只要跟大陸沾邊,就在無形中被貼上「潛在威脅」的標簽。說明在現在的台灣,身分不穩定的,不只是陸配,而是早已波及到下一代。

微妙的是,民進黨籍立委沈伯洋近期因收到多位陸配家庭的陳情而出面協調,但他本人曾是主張「提高陸配審查標準」的倡議者之一。現在,他建議部分個案以「專案方式處理」,如:若陸配因信仰中國政府不喜歡的宗教、或者言論曾遭中國政府打壓,便可獲豁免。

然而,這一機制無疑暗示,陸配若想免於除籍,必須以「中共不歡迎的人」自居,與執政黨敘事保持一致。這是否意在要求陸配們若想得到赦免,必須公開表態、劃清界線,給民進黨交「抗中」投名狀?

一些批評者為政府辯護,聲稱這只是依法行政。也有人藉機重提老話題——陸配群體曾有假結婚、涉足性產業、嫁給年邁榮民(比如「粉紅收屍隊」)等「灰色歷史」。部分網紅更發動請願,主張收回陸配既有權利。

但是,「完美受害者」從不是獲得正義的前提。早期的陸配群體本就多是社會邊緣者,為經濟所迫跨越海峽,婚姻常伴隨巨大年齡差異與制度不對等。當年政策混亂、政府默許的灰色地帶,明明是手握公權力的執政黨和政府之主要責任,如今卻要由陸配這樣的弱勢個體獨自承擔後果。而當年台商也大舉西進大陸淘金,不也是因為經濟嗎?如今在深圳、東莞流連的「台流」——那些躲避司法的台灣通緝犯——不是從未因身份問題遭到同等追索嗎?而且,上個世紀,台灣經濟尚未騰飛時,很多台灣女性,不也因為經濟誘因,嫁到歐美嗎?婚姻移民本來就充滿各種複雜境況。

關鍵是,就算拿「雙重國籍」來棒打陸配,也未必公平,因為事實上,許多來自不承認中華民國的國家的移民也遭遇類似問題。烏克蘭體操教練瑞莎,2013年申請歸化台灣,但烏克蘭政府遲遲不發除籍證明,直到2017年才克服重重障礙完成歸化。2007年,約2800位柬埔寨配偶也因母國不承認台灣,拿不到國籍註銷證明,導致無法歸化。

但在此類多國籍難題中,台灣政府卻只對陸配群體采取高壓態度。

當然,這背後還有更深的制度隱憂:在民主社會中,當行政機關成為言論與身份的最終裁定者,邊界就變得極為模糊。言論自由的底線——政治批評不可受罰,身份不得因思想受限——在台灣被逐步侵蝕。當然,法制也在被侵蝕,因為仇恨言論、煽動暴力可以受限,但必須由法院判斷,不是由官員或警察決定,而且限制必須「必要且相稱」,比如國家安全、公共秩序等理由必須具體明確,不能泛泛而談。當政府決定誰能說話、誰的身分有效,那民主本身的正當性也正悄然瓦解。

如果說「言論邊界」在亞亞事件中仍屬未決,那陸配如今既面臨回溯性的追責,又被施加「未來潛在威脅」的政治道德審判————某院士所謂「未來造成國安風險」的欲加之罪,那這不僅是技術問題,更是一場制度性排斥的投射。為什麼一個民主社會,會存在38萬永遠的嫌疑人,可以任人踐踏?這才是問題的關鍵。

作者為專欄作家

●投稿文章,不代表聚傳媒J-Media立場