照片取自賴清德總統臉書粉絲專頁

【聚傳媒奔騰思潮專欄】近日,華府智庫《蘭德公司》(RAND Corporation)文章《穩定美中競爭關係》(Stabilizing the U.S.-China Rivalry),旨在說明兩強權競爭在所難免,但要避免衝突加劇甚至戰爭風險,同時談到臺灣問題,認為華府應給北京「採取漸進式統一」創造「誘因」(incentive),另外對華府建議,明確放棄追求絕對勝利,承認中國共產黨執政合法性,接受某種共存模式,以及重建高層可信溝通管道。兩項建議確認兩強競逐必朝向「鬥而不破」,既讓美國總統川普欲打破過去全球化秩序,實踐「常識革命」或「交易外交」,也讓中國大陸欲尋求自身國際地位的提升,建立利於自己生存的秩序。這樣的論述與賴清德政府不與中國大陸對話交流,採取純對抗的策略截然不同。

除了蘭德公司的論點,《時代》雜誌(TIME)刊登華府智庫國防重點(Defense Priorities)亞洲計畫主任高德斯坦(Lyle Goldstein), 以文章「美國應警惕臺灣魯莽的領袖」(The U.S. Must Beware of Taiwan's Reckless Leader),認為美國應對賴清德總統提出警告與制止其一再強調臺灣國族主義與去中論述,使臺灣成為「最危險的引爆點」,並認為臺灣非美國盟約對象、非美國核心利益,提醒美國無需為其承擔一場「可能造成災難性」的大國戰爭。此論述符合美國副總統范斯曾說:美軍將不再執行不明確的任務,也不會捲入無限期的衝突,而是回歸基於現實主義的戰略,保護美國的核心國家利益。而此前《外交政策》(Foreign Policy)五月才刊登文章《川普應該約束臺灣》(Trump Should Rein In Taiwan),同樣指出賴總統將大陸定義為「境外敵對勢力」、以及臺灣是主權獨立國家等論述,不斷挑戰大陸底線,而呼籲美方對賴總統採取約束,避免美國捲入潛在衝突。

兩篇文章看似針對賴總統的言行,實際亦提醒,我們不能再當局者迷,要「面對、接受」地緣政治衝擊帶來的困境,才能步步為營。

當川普拋出「川習會」可能談及臺灣問題,《外交事務》(Foreign Affairs)刊登美國全球戰略公司(American Global Strategies)高級副總裁朴雄(Marvin Park)的撰文:《臺灣不可出售》(Taiwan is not for sale),試圖說明大陸在軍事與政治上的強勢,甚至干預臺灣內政,警告美政府不能在臺灣問題上對大陸讓步,並與大陸達成「好協議」,也提醒美國,穩定臺海局勢,不犧牲臺灣,兩強形成共識,才能穩定區域和平與盟友信心,仍是另外一種敘事方式,強調美國要鞏固自身利益。

我們要認清中國大陸在各方面強勢崛起,以及美國戰略收縮的現實,而臺灣有何計畫應對?《經濟學人》以文章「臺灣B計畫是?」(What is Taiwan’s plan B?)指出,川普給臺灣的關稅、台積電赴美、國防預算加至GDP10%等壓力,以及川普政府的孤立主義,加上大陸需要美國更明確的保證,要美國「反對臺獨」;而賴政府雖然積極與川普政府打好關係,努力論述臺灣對於美國的重要性,應對川普的「大交易」風險,但若美國安全保障消失怎麼辦?該文直白揭示:臺灣沒有B計畫!正如目前臺灣只是無限地將自己武裝成豪豬、成為美國在半導體、經貿交易中的檸檬。臺灣或許被川普認為是中國大陸眼中的蘋果 (apple of his eye),但更可能,川普將臺灣看成伊甸園的蘋果!他認為習近平不會動武,而先聲奪人說:「我們擁有最先進的設備,沒有人敢來挑戰我們!」,川普將臺灣成為籌碼,強調「MAGA」與美國優先,展現強權實力。

當國際學者質疑政府的外交決策,對內,賴總統卻對臺灣光復節的歷史隻字未提,在參加活動時卻說:「你我不同黨沒關係,但是要同一國,一起來守護臺灣!」,此話顯得諷刺,表面呼籲團結,但選擇性的論述史實,仍是意識形態與民粹對立的操作。

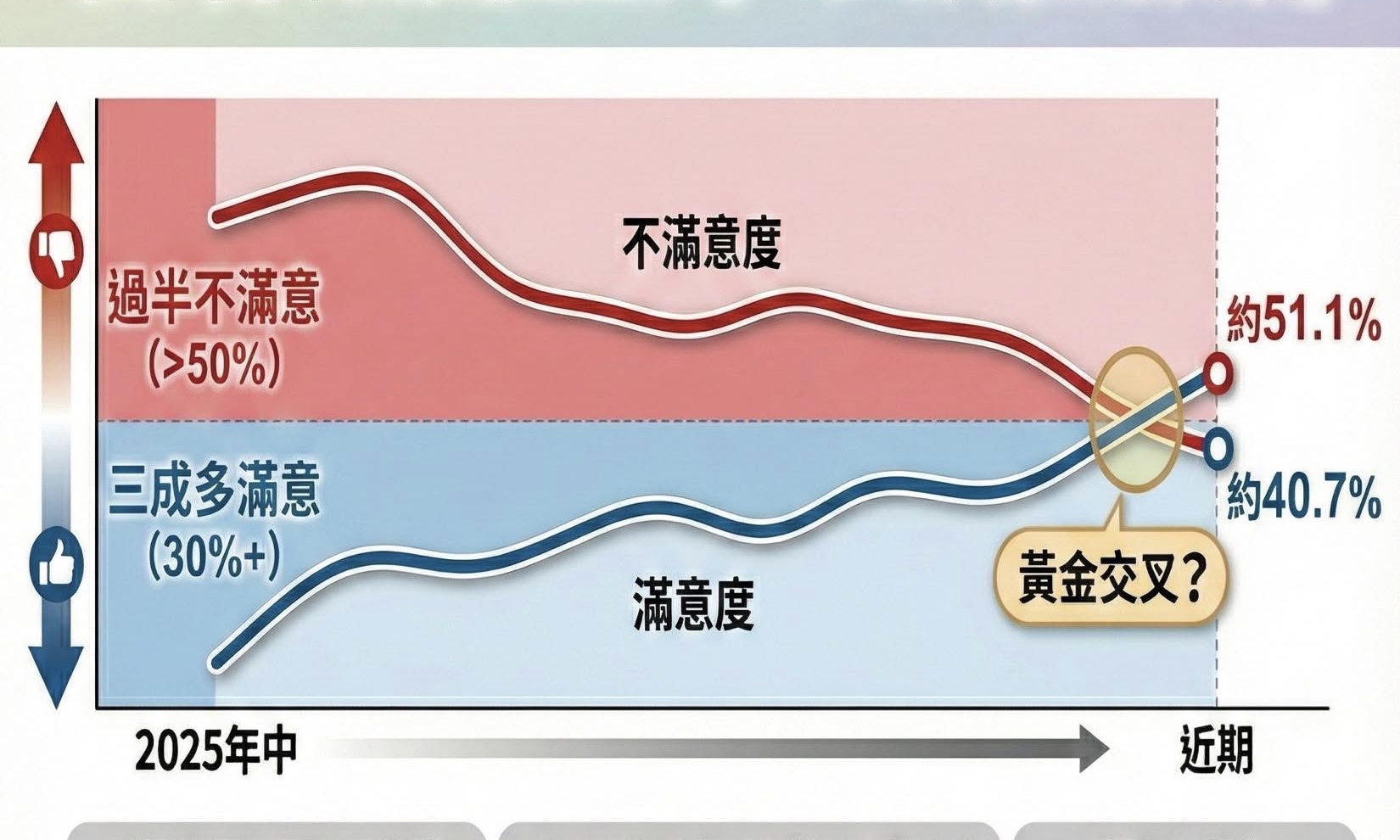

《紐約時報》近日刊登Andreas Reckwitz柏林洪堡大學教授撰寫的文章《The West Is Lost》(西方是時候學會承受「更少」(less)worse和「更糟」(worse)了),提到民粹主義政治都在利用人們對衰退的恐懼,並承諾復興:「奪回控制權」或「讓美國再次偉大」。這正如賴總統不斷以意識形態操作「臺灣第一」、「臺灣是四小龍之首」,努力奪回臺灣主體性的論述,以及義無反顧「抗中」,強調民主自由重要,相比與大陸交流是統戰,民主自由將損失,塑造人民的不安感。文中因此反思:例如地緣政治的倒退,造成民粹主義引導人們對已消失之物的憤怒,但其實只提供復甦的幻想。

外交部針對高德斯坦論點的罕見反擊,正是無法面對出現不利於長期對內宣揚「臺美關係堅若磐石」的敘事,和無法承受川普政府「減少」對其「抗中」立場的支持,甚至美、中兩強將共同平衡、牽制臺灣走向臺獨。因此Andreas Reckwitz教授認為「睜大眼睛直面真相,接受脆弱,並將損失納入民主的想像,實際上可能是民主活力的先決條件」。

臺灣目前正需要一個不偏聽、謙虛接納各方意見,直視真相,審視自身作為的執政者,正如新任日本首相高市早苗,在施政演說以「事不可獨斷,必與眾宜論」面對少數執政的挑戰,賴政府又何嘗不是?

作者為文字工作者

●專欄文章,不代表J-Media 聚傳媒立場。