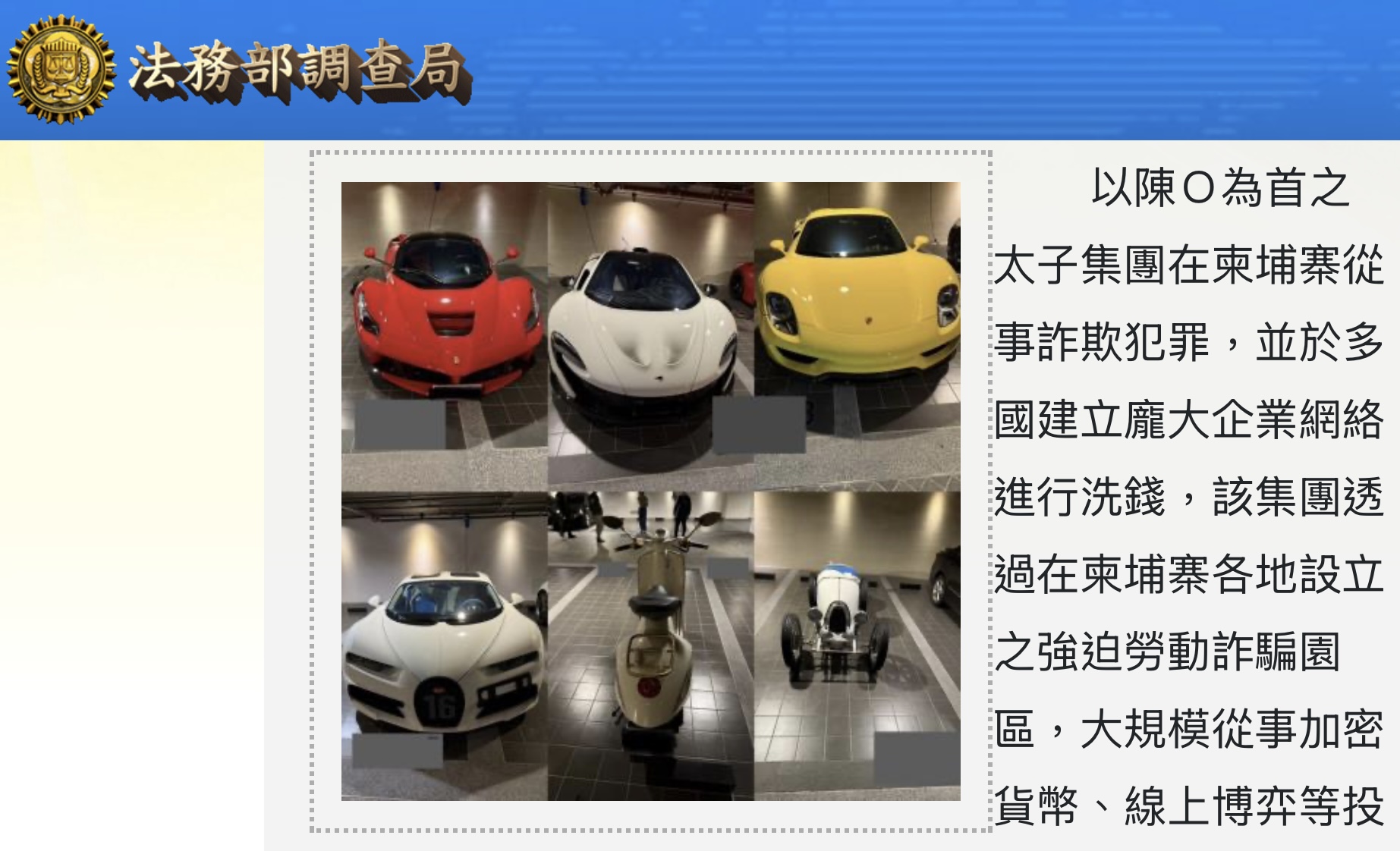

照片為法務部調查局官網截圖

【聚傳媒「明」理專欄】美國指控柬埔寨太子集團吸金爭議又傳多名幹部遭到收押,幕後主嫌陳志被爆不僅多次出入台灣,集團還在國內設立超過十家公司,甚至當作洗錢中心進行不法牟利,我國相關部門卻是等到美方通知才積極調查。由此可知,台灣打詐法令與禁奢條款已跟時代脫軌,如今淪為詐團堡壘與洗錢天堂,已讓賴政府的「打詐官僚」現形。

這起震驚國際的社會事件,從封閉投資、豪宅銷售到高額報酬等手法吸引民眾,其運作時間之長、規模之大、受害範圍之廣,遠遠超過一般詐騙案件而引發美國關注。尤其,太子集團風暴並非一朝一夕,是在民進黨政府缺乏監管下累積病灶,最終才以國際醜聞浮上檯面;不見有關單位亡羊補牢主動偵辦,顯現賴政府「打詐」政策已全面破功。

打詐隊徒具形式 長年監管真空

賴政府將「打詐辦公室」於2024年轉型為高層級的「行政院打擊詐欺指揮中心」,同年推動「打詐新四法」,表面看似統籌、督導及協調各相關部會,視詐騙案為重大治安議題,但實際成效卻沒有反映在民間觀感。太子集團案爆發後,外界驚覺台灣金融監理制度漏洞百出,能讓一家企業長期跨國吸金而不被察覺,顯示打詐政策所倚賴的人力、制度以及法律,難以因應現代詐騙模式,徒具形式導致監管真空。

太子集團的吸金行為並非隱蔽進行,高風險的投資模式卻沒引起主管機關警覺,包含以大型建案、公開銷售以及投資說明會方式長期運作,政府單位沒有祭出任何強制查核或實質介入。太子案中種種脫離常軌的異常徵兆,在一般監理制度下本該層層把關,包含資金流向不明、高額佣金、保證獲利等,卻在政府預警機制下依舊全面突圍。尤其,賴政府所強調的「打詐隊」不僅無法掌握犯嫌,對於涉案人還以低價交保,除了引發外界觀感不佳,甚至變相鼓勵詐欺洗錢犯嫌鋌而走險。

政治凌駕專業 表面危機處理

賴政府並未依《洗錢防制法》或相關法規提前採取措施,卻是在美方公告後才展開行動?外界最大疑問在於,如果沒有美國制裁,台灣是否仍會按兵不動?調查局承認涉案者在國內至少洗入約45億元,但在金融機構申報後仍未採取進一步偵辦措施,顯示政府的金融監管不是建立在專業性,而是建立在「事後諸葛」的行政慣性。美國公開起訴,台灣展開全面調查行動,如今還扯偵辦基礎不足等問題,難掩賴政府的表面危機處理。

太子集團洗錢風暴揭露金融安全防衛系統破口,涉入多起豪宅與名車交易依舊瞞天過海,賴政府推出的「新世代詐欺策略」1.0、1.5、2.0更新版本,內容停留在分工機制、宣導方案與行政程序調整。此案不論人頭公司轉移、資金異常、混淆帳務等問題,必須動用金融技術與跨部門的金流追查才能識別風險,但是政府多年卻連最基本的「資金異常通報機制」都被突圍,顯示政治凌駕專業的虛偽打詐。

打詐虛級化的詐騙工業

民進黨先後成立「打詐國家隊」、「打詐辦公室」、「打詐生態系」,卻又放任在美國認證下逐步淪為名副其實的「詐團洗錢天堂」,太子集團在台灣橫行九年且資金流動龐大,查扣恐怕只是洗錢網路的冰山一角,如今卻因詐騙汙名在世界舞台上「看見台灣」。然而,賴政府的檢調單位及金管體系卻無預警機制,相較緬甸政府多次出手「炸毀KK園區」,台灣政府卻讓大型犯罪集團落地生根,打造極具工業化規模的「詐騙之島」。

太子集團一案已讓民眾驚覺,即使遵守所有防詐指南,仍然可能陷入形象良好、合法合規、規模龐大的詐騙產業鏈,透過生產線的標準流程非法吸金,政府自始自終都未曾察覺。人民最終只能懷疑,如果太子集團都能涉及跨國犯罪,還有什麼是安全的?賴政府的打詐政績不是下滑,而是直接崩盤。

當政府放任詐騙猖獗,洗錢系統還落地生根,未來如何面對AI詐騙、深偽影像與跨境駭客威脅,人民還能「信賴政府」?太子集團的跨國洗錢醜聞只是面照妖鏡,照出民進黨政府長期將「打詐口號」當成表演政治,一旦制度怠惰、監管斷線、輕判輕放等亂象叢生,台灣如何擺脫詐騙產業鏈的地緣中心,也讓賴政府「打詐官僚」形象揮之不去。

作者為專欄採訪作家

●專欄文章,不代表J-Media 聚傳媒立場。