照片取自中國法律法規數據庫

【聚傳媒奔騰思潮專欄】當前海峽兩岸的法律教育,因各自不同的社會與制度背景,皆已發展為人文社會科學領域中最熱門的學系之一。選擇法律作為職涯方向的大學生人數持續攀升。然而,中國大陸學生何時能再度來臺就學,目前尚無明確時間表。但從國家安全與國際貿易的需要來看,臺灣正是中國大陸以外最迫切需要培養熟悉中國大陸法律人才的地區。

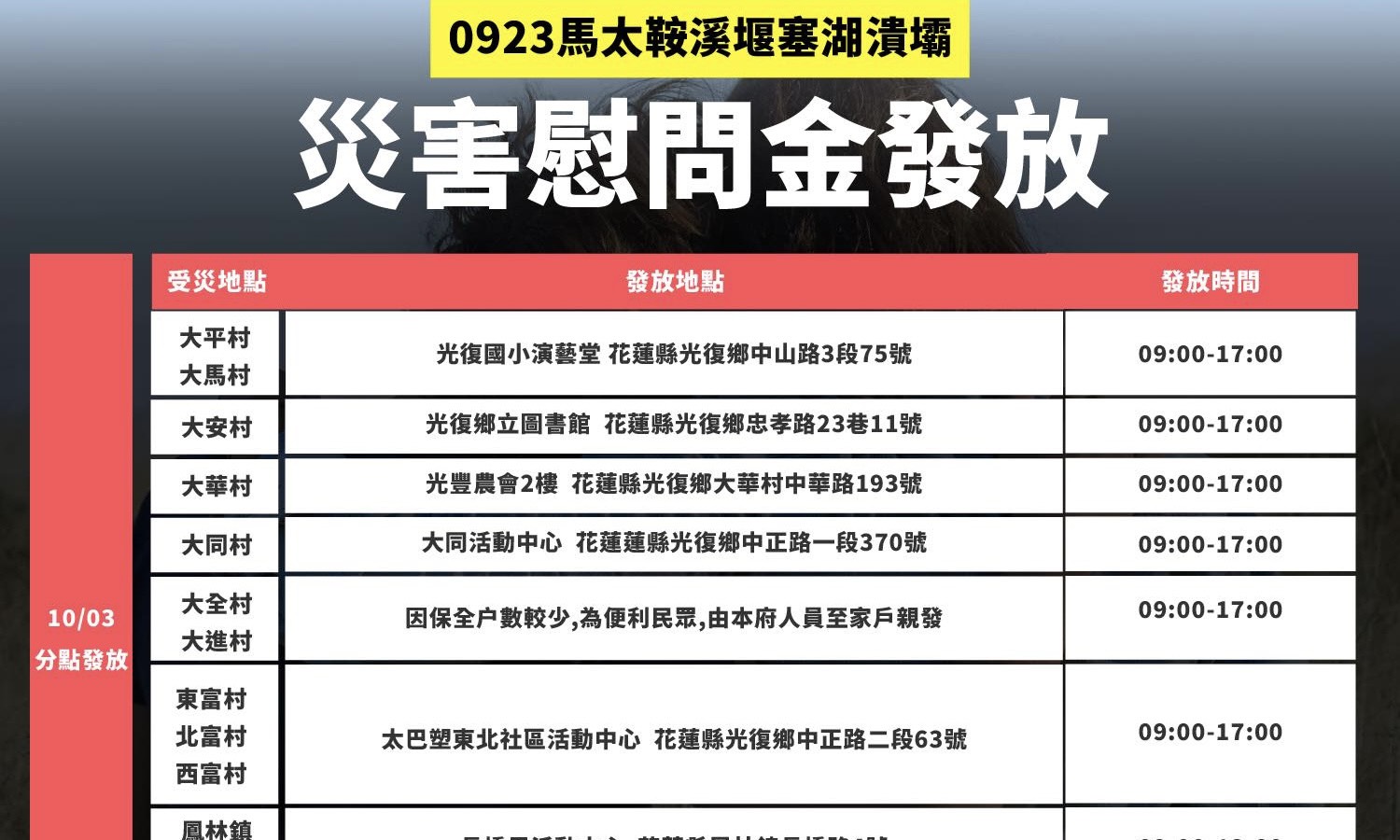

本文主要聚焦於臺灣高等教育市場。隨著少子化趨勢加劇,臺灣大學面臨招生困難的挑戰,未來亦難有轉機。在此背景下,招收國際學生與陸生,是最具實效的解方之一。法律教育向來具有高度的本土性,儘管臺灣與中國大陸的法律體系相似,但在具體法律規定與政治運作上,仍然存在顯著差異。加上大陸學生畢業後無法在臺就業,也降低他們學習臺灣法律的意願。但這並非無解。若能有效整合資源,以合理成本建立具水準的大陸法律教學能力,不僅可迅速提升臺灣法學院對大陸學生的吸引力,也能進一步吸引本地與其他國際學生。以下為具體建議:

一、順應國際與兩岸發展趨勢

兩岸交流終將恢復,陸生向來是臺灣大學所高度重視的優質生源。若法學院能事先規劃完善,政策開放後便能快速吸引優秀的大陸學生與其他境外生源,搶佔高教市場先機。

當前臺灣的法律系大學部招生尚屬穩定,但是多數法學研究所招生仍然是困難重重。臺灣若以英語授課吸引外籍生,實屬不切實際,也難與香港、新加坡,甚至是馬來西亞與日本競爭;相對而言,臺灣在可預見的未來,最具潛力的境外生源仍是能說或願學中文的中國大陸與東南亞學生。

臺灣法律教育以本土法為核心,若能系統性引入大陸法律教學,將使臺灣法學院成為唯一具備大中華區法律教學實力的機構,並可視情況延伸至澳門與香港法制簡介。

二、師資挑戰與因應策略

1.系統師資缺乏的問題與解方

臺灣目前具備系統教授中國大陸法律的師資稀少,即便學校有意開設相關課程,亦常因師資不足無法實現。要開設符合大陸律師考試需求的課程,必須具備熟悉大陸法制的師資,並進行整體規劃與資源整合,提升教學效益。

2.建立多層次與彈性師資體系

可採線上與實體結合的方式,邀請大陸法學院師資線上授課,或訪臺授課,同時培養臺灣本地教師,確保教學專業與延續性。

三、課程與教學模式設計

建議設立大陸法律課程群,包括憲法、民法、刑法、行政法、商法等核心科目,讓學生能完整學習中國大陸法律體系。完成課程後,學生即具備報考中國大陸法檢系統的能力,也能應用於國際與兩岸貿易中的法律實務需求,對管理學院亦具加值效益。

四、多元課程應用與就業競爭力提升

大陸法課程可靈活設計為增量課程,無需有關單位逐一核准開設,適用於大學部、研究所、在職專班及推廣教育中心。凡具中文理解能力的學生,無論來自臺灣本地、中國大陸,或東南亞及其他地區,均可參與學習。

實事求是,對境外生而言,未來中國大陸法律的應用需求遠高於臺灣法律;對臺灣本地生而言,若能同時掌握兩岸法律體系,再加以實習訓練,將大幅提升其職場競爭力與就業廣度。

總體來說,臺灣法學院若能有效推動中國大陸法律教育,不僅有助於提升自身辦學優勢,更能吸引臺灣、中國大陸乃至其他地區學生。透過周延的課程規劃、彈性的教學模式、專業的師資配置與策略性的招生行動,臺灣有潛力發展為大中華區法學教育的重要重鎮,為區域與全球法律市場培育優秀人才,甚至參贊國家安全事務,為創造兩岸和平,提供準確實用的法律建議。

作者為法學教授

●專欄文章,不代表J-Media 聚傳媒立場。