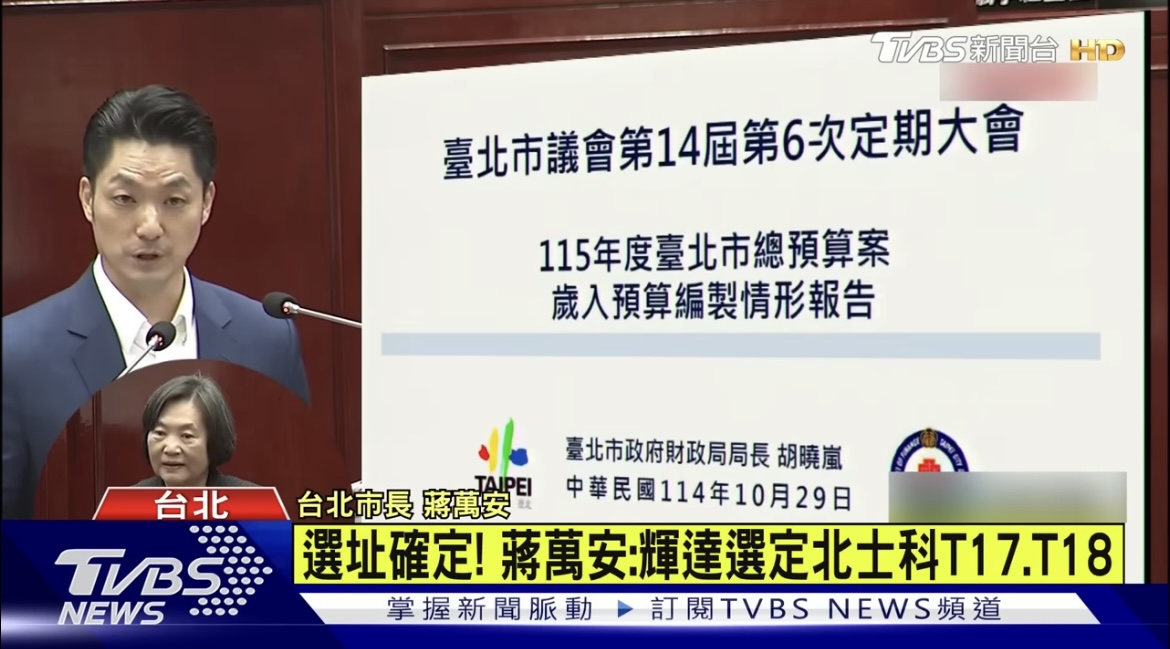

照片為海峽兩岸暨港澳大學論壇現場照片

【聚傳媒奔騰思潮專欄】筆者日前在北京清華大學參與「海峽兩岸暨港澳大學論壇」,在這場學術饗宴中,來自臺陸港澳的各領域學者進行專題演講、發表學術論文,還在圓桌論壇切磋,處處激盪著智慧的火花。其中讓人眼睛一亮的,便是清華大學臺灣研究院鄭振清副院長的論文「兩岸社會准接觸與真認識:接觸理論創新與自然實驗」,因為研究發現讓人喜聞樂見。

走馬看花還是正能量?

自新冠疫情緩解之後,馬英九基金會即熱心推動兩岸大學生交流,截至2025年5月,已由馬前總統三次帶領臺灣青年訪問大陸,以及邀請大陸高校師生團兩次回訪,都吸引了兩岸同步關注,成為新聞媒體焦點和網路討論熱潮。不過臺灣方面的總體輿論呈現M型化的兩極趨勢:支持者認為此舉在兩岸官方溝通停擺下,為青年提供直接接觸與理解的機會,有助於降低敵意、促進親善,可帶動良性發展。但反對者批評行程只是「走馬看花、吃吃喝喝」,流於過場形式,甚至質疑成為中共統戰的一環,實質效果非常有限。

因此這樣的學子交流能否帶來正能量就有待辯證了。口說無憑,鄭振清教授以2024年11月底至12月初北京清華大學邱勇院士帶領大陸高校師生團訪問臺灣為案例,通過大陸網路社交平臺3465份有效樣本的大規模問卷調查,首度以量化實證取徑為我們帶來了令人欣喜的答案。

研究發現有二。首先,儘管此行直接接觸的臺灣師生僅五百餘人,但沿途受到約三十萬人的熱烈歡迎。而且透過新聞媒體、網路討論的擴散,換算之後可影響到線上的一千多萬臺灣民眾,更引起六億多大陸線民的關注。換言之,這是一場正面溝通兩岸青年的實體與虛擬空間傳播活動,其影響面向相當廣泛,讓臺灣民眾直接認識大陸青年的真實形象。從臺灣各界對「桌球皇帝」馬龍的追星熱潮,到雙方學生的互動細節受到媒體青睞,都證明了這一點。

心有靈犀的共情作用

此外,鄭教授也發現,陸生團訪臺後,大陸年輕人通過網路瞭解到許多臺灣民眾熱烈歡迎陸生團,看到他們的偶像「龍隊」(馬龍)和丁寧也受到臺灣人的喜愛,自然而然產生了彼此心靈相通的「共情作用」,進而對兩岸交流與和平統一的支持度有統計上的增加。這主要是此次交流的接觸效果所影響,特別是印象改觀和期待提升最為顯著。提得一提的是,研究也發現大陸民眾對大陸政府績效評價越高者,即越有制度自信者,越不主張武統,而對臺灣民主制度評價越高者,也越不主張武統。也就是說,對這兩類大陸民眾而言,即便認為兩岸要統一,也更傾向採用和平方式。

催化劑和播種機

這樣的研究發現,並非巧合,更不是偶然。因為早有所謂的「群際接觸理論」(Intergroup Contact Theory)之說,主張在平等地位、共同目標、群際合作、和制度支援等四個最優條件下,群體間的直接接觸能有效降低偏見,改善群際關係。不過這個理論有其侷限性,僅能適用傳統情境。一來難以解釋在數位時代的網路社交環境中,大量存在的非實體接觸的複雜效果;第二,也難以回應在政治敵對情境下缺乏權威支持,卻仍能產生正向效應的接觸現象。因此鄭教授改弦更張,突破傳統的群際接觸理論,提出了新的「群際准接觸」(intergroup quasi-contact)解釋框架來進行合理且到位的詮釋。

總的來說,儘管兩岸關係持續低迷,愈顯緊繃,但兩岸青年學子的交流活動頻繁,成為動盪變局中的「催化劑」和「播種機」,展現了讓兩岸關係走向和平發展的強大韌性和巨大潛力。前總統馬英九曾形容兩岸年輕人的互動「渾然天成、欲罷不能」,鄭教授和與會學者均同意,所謂「渾然天成」系源於「同文同種」,而「欲罷不能」則出於「互學互鑒」。

趨吉也要避凶

趨吉避凶正是華人的生活哲學,從鄭教授的研究中,一方面我們已知「趨吉」之效,也就是應該加強兩岸青年學子的交流,用更多的交流來解決交流的問題。另一方面,筆者期盼鄭教授未來能進一步研究交流中的負面衝擊,例如2016年總統大選前發生的「周子瑜國旗事件」這類案例,讓我們也能知道非善意行動之害,這樣才能「避凶」。

若非昔時推移力,哪得今日自在行。

南宋大儒朱熹在詩作《觀書有感其二》中有云:「昨夜江邊春水生,艨艟巨艦一毛輕。向來枉費推移力,此日中流自在行。」一般多將「向來枉費」與「推移力」拆解,即往日花費再多力氣也移動不了的「做白工」負面解讀。然而仔細貫通詩句前後文意,此處明顯有轉負能量為正能量的用心,也就是「若非昔時推移力,哪得今日自在行。」的願景。立基於鄭教授的研究發現,通過未來青年學子間點點滴滴的交流互動,吾人對兩岸關係的正向發展有著如此的想望。

作者為文化大學新聞系教授

●專欄文章,不代表J-Media 聚傳媒立場。