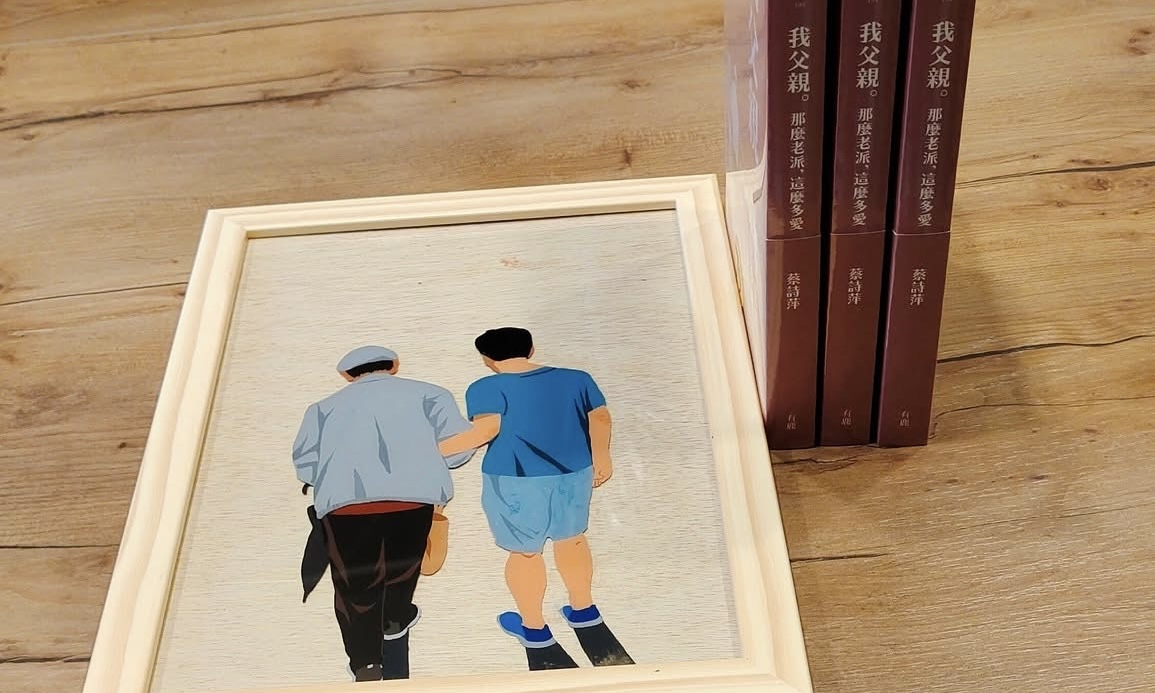

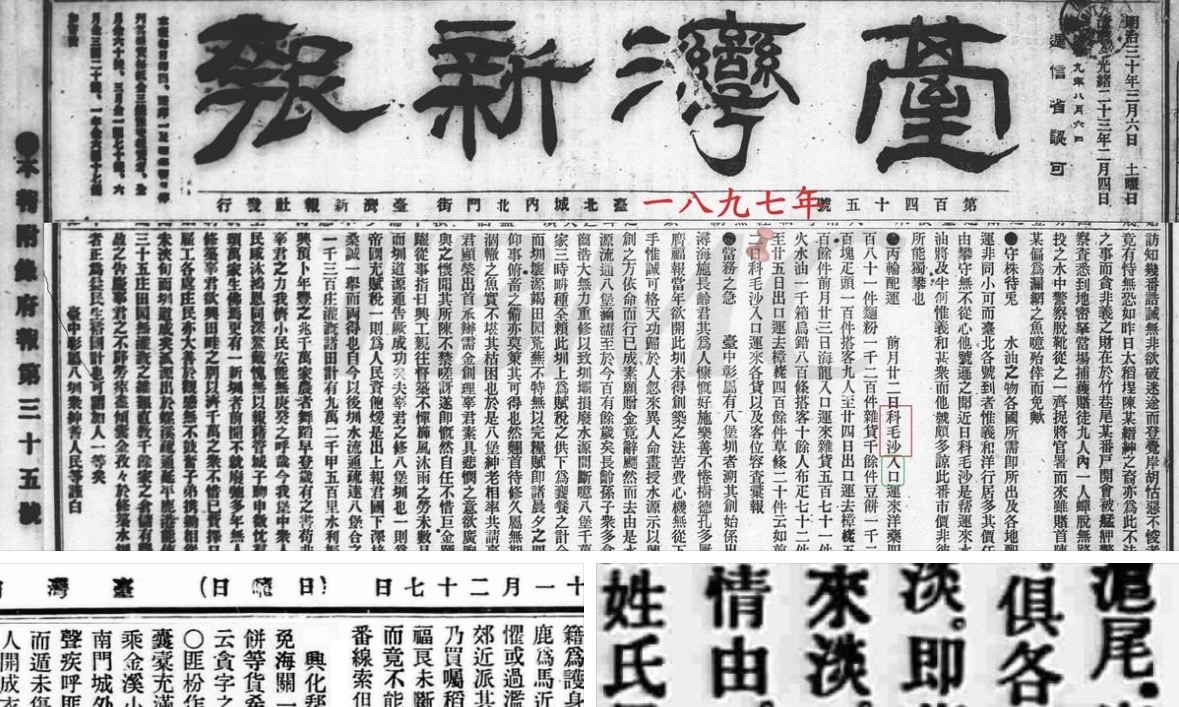

照片為作者提供

【聚傳媒蔡詩萍專欄】父親病危。或許該說,是老到身體機能都在衰退,重要器官漸漸要停歇了。

望著他這陣子,多半處於昏睡中,面容安詳,呼吸深沉,我常常不免錯覺:他是在補眠吧。

用「補眠」很貼切。從小印象裡,父親就睡得不多。

小時候,夜裡醒來,想去尿尿,只見暗夜中,一星微光斷續閃爍,偶爾伴隨一聲幽幽的嘆息。我知道,父親又在夜裡吸煙,獨坐了。

母親告訴我,你爸想家,想爺爺奶奶了。

我還小,不是很懂,這裡不是家嗎?

父親隻身一人跟著部隊來台灣,我當然從來沒見過爺爺奶奶。寡言的父親,偶爾談起自身的年少,很少觸及爺爺,反倒是奶奶稍稍多些,但並沒有多到足以讓我留下記憶。

家裡唯一讓我聯想到父親家族的,是那座神龕,安置著祖宗牌位。過年過節,上香,燃燭,我們跟著父親叩拜。

父親年少離家,奶奶早逝,爺爺嚴苛,談起往昔,嘆息居多。然而畢竟是少小離鄉,那份失去熟悉土地熟悉親人的惆悵感,日積月累,我始終深信,是父親心底永遠抹不去的哀愁,是他晚年身心陷入病痛的根由。

我們望著他,陪著他,子孫看起來滿堂了,但他似乎總在眉宇間,流露出淡淡的,輕輕的,一絲絲彷彿只能以蹙眉來形容的沉鬱。

在我自己尋索自我的路途上,蠻長一段時日,我是很刻意的,要擺脫「自己性格裡像父親的那一面」。

但,是哪一面呢?年輕時我以為我很清楚,但日月星辰年復一年,我反而不太有把握了!

年歲越長,我越發現其實哪裡只是一面像父親而已呢!

翻閱父親為數不多的年輕照片,某些神情,某些姿態,某些眼神,幾幾乎,我們父子如同一個模子刻出來的。

甚至脾氣吧,甚至性格吧,不僅多多少少很像,甚至,我年紀越長,模樣越相似起來!

相似到,我會望著沉睡的父親,不自覺笑起來,天啊,這不就是父子嗎!這不就是我跟父親連結在一起的一條紐帶嗎?也許,也有像我始終未見過的爺爺奶奶的部分,但,對我來說,我還是最像我父親與我母親之間的綜合體。外省大兵娶了客家女子,而後,在這座北台灣島嶼上,繁衍亞熱帶家族的跨族群故事。

浮萍飄蓬,落地生根,蔓藤一樣的生命力,緊緊抓在這塊土地。

父親一人來台灣,遇見我母親,兩人結合,有了我們四兄妹,我是長子,最早接觸到他孤獨離家,子夜不眠,暗夜長歎的訊息。

我的弟妹,接連誕生,父親的壓力日大,但他卻漸漸熟悉了這塊土地,熟悉他妻子的龐大客家親人,熟悉他的國語裡帶著幾句閩南詞句、客家語詞的日常,熟悉他自己從二十年輕人,走向三十爸爸,四十五十的中年際遇,走進六十七十八十的老年人生,而後,在九十的門檻上,日漸向晚年攀峰。

晚年的他,飲食簡單,起居簡便,昏昏沉沉的時間很多,他不時給我不知從哪個時空突然歸來的突兀感:那是耄耋之齡,必然有的意識飛翔嗎?穿越時空,平行宇宙,不受線性時間的限制,不受肉體退化之苦的折磨,可以在自己想要去的任何一段記憶裡自由跳躍嗎?

我真的不知道。只是覺得他像個孩子了!

滿佈著時光刻痕的臉,在沉睡中僅剩幾顆牙齒在張開的口腔裡,矗立如荒原上的巨石。

我真希望他能擺脫記憶與經歷帶給他的沉重拖沓,能像脫殼羽化的精靈,飛向他生命裡最美好的境地。

那是自由吧!那是解脫吧!

那是我們仰望星空對他最聚焦的愛吧!

作者為知名作家、台北市文化局長

●專欄文章,不代表J-Media 聚傳媒立場。