照片為作者提供

【聚傳媒翁佳音專欄】為何叫大霸尖山?資深登山文史專家慧諼等人提供老番一些資料,大概可確定泰雅族的各種叫法中,都包括Papak一字,意指「耳朵」。有兩座Papak山,大Papak與小Papak,漢語音譯大概就是「大霸」、「小霸」了,山頂四方型,稍類尖狀,於是乎,合成語的「大霸/大壩尖山」山名便產生了。

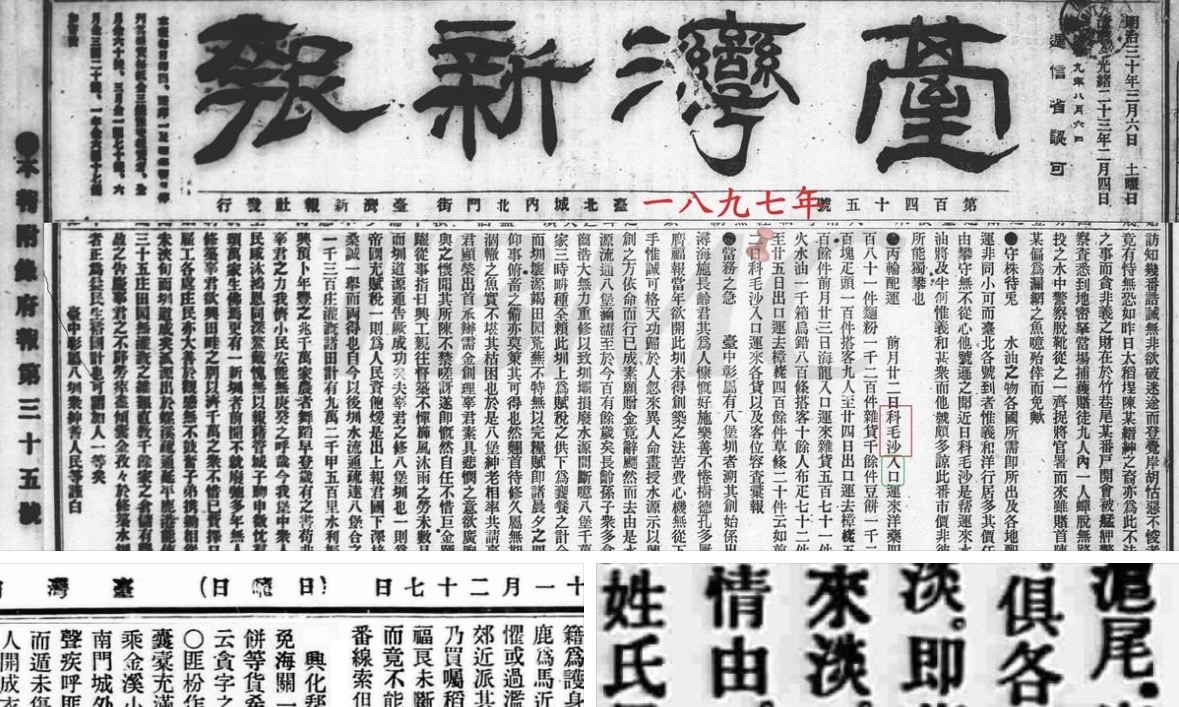

清代後期,此山名連同另一名稱「熬酒桶山」已出現文獻上,「高插雲霄,為人跡不到之區(山上積雪經年不消,雖盛夏寒氣砭人肌骨,生番亦不敢近)」,指出連原住民也不敢到這裡來。

Papak是人的耳朵?日本時代的調查有說是「兔子」之耳。看來,山名還是端看居民或旅人的眼睛各自感受,兔耳、古時蒸餾烈酒用的酒桶等等,「橫看成嶺側成峰,. 遠近高低各不同」。

古人其實還另有形容「霸山」的詞彙。清初文獻有「冠石,聞在南日社大山之後,有巨石峭削巍峨,出內山之巔,其形如冠。土番指石為的,登絕頂,東洋及山後諸社可一望而盡」,「亦有捷徑可通,但奇險耳」。歷史研究者,如伊能嘉矩與老番,大抵同意「冠石」山就是後來的大霸尖山。想起多年前,光博教授開車載老番到此山之下,雖在山下路旁,還是有俾倪群山四海的感覺。

冠石,就是山狀似王冠、帽子,十九世紀六零年英國王家海軍從海上形容此山「a remarkable hat- shaped peak」,似乎從海上在日昇天氣晴朗時可遙見。日本時代陸軍船舶特別幹部候補生也記錄可在海上遙見大霸尖山、雪山。

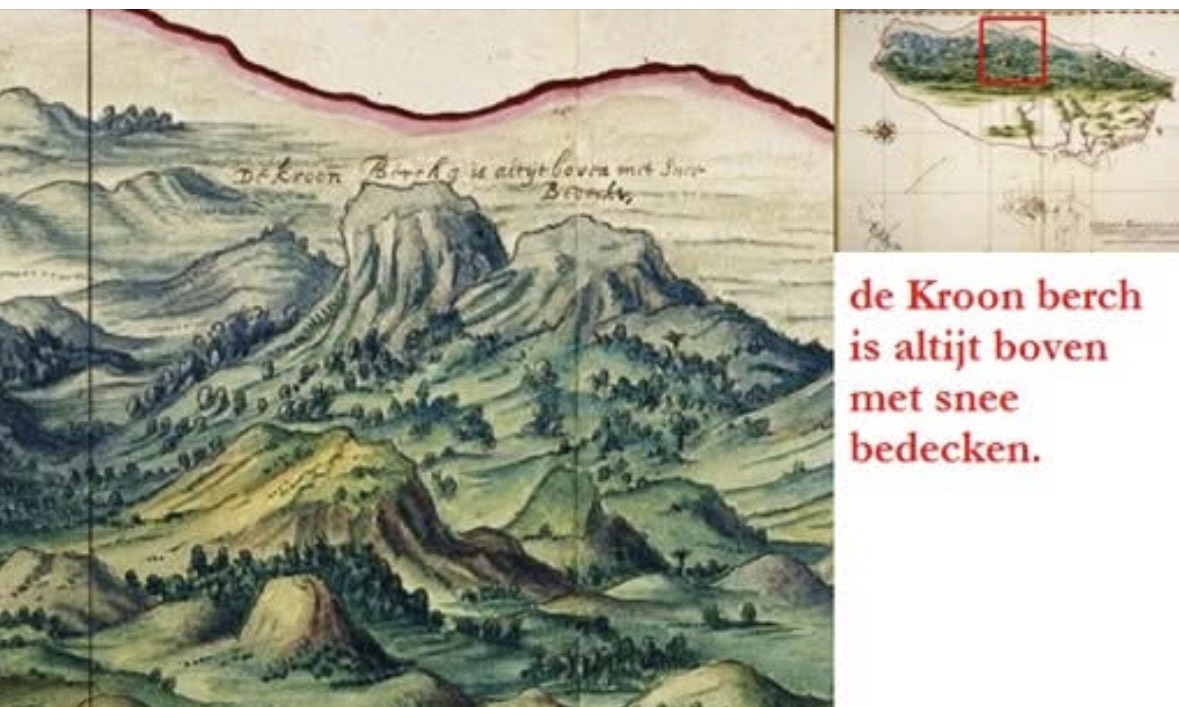

時代再往前追,十七世紀中的荷蘭地圖中北部方向也有「一座」特別標出文字的「王冠山De Kroon berch is altijt boven met snee bedecken山頂常覆蓋雪」,老番傾向認為「王冠山」就是「冠石」,山狀如帽;古往今來世人眼睛哩,山形不是只有像耳朵,只是尖。大霸尖山,晚期文獻有說「人跡不到之區」,早期文獻卻說「登絕頂,東洋及山後諸社可一望而盡」。齁齁,山河依舊在,笑看世人各自表述講故事。

作者為中央研究院台灣史研究所兼任研究員,著有《解碼臺灣史1550-1720》

●專欄文章,不代表J-Media 聚傳媒立場。