照片取自作者臉書

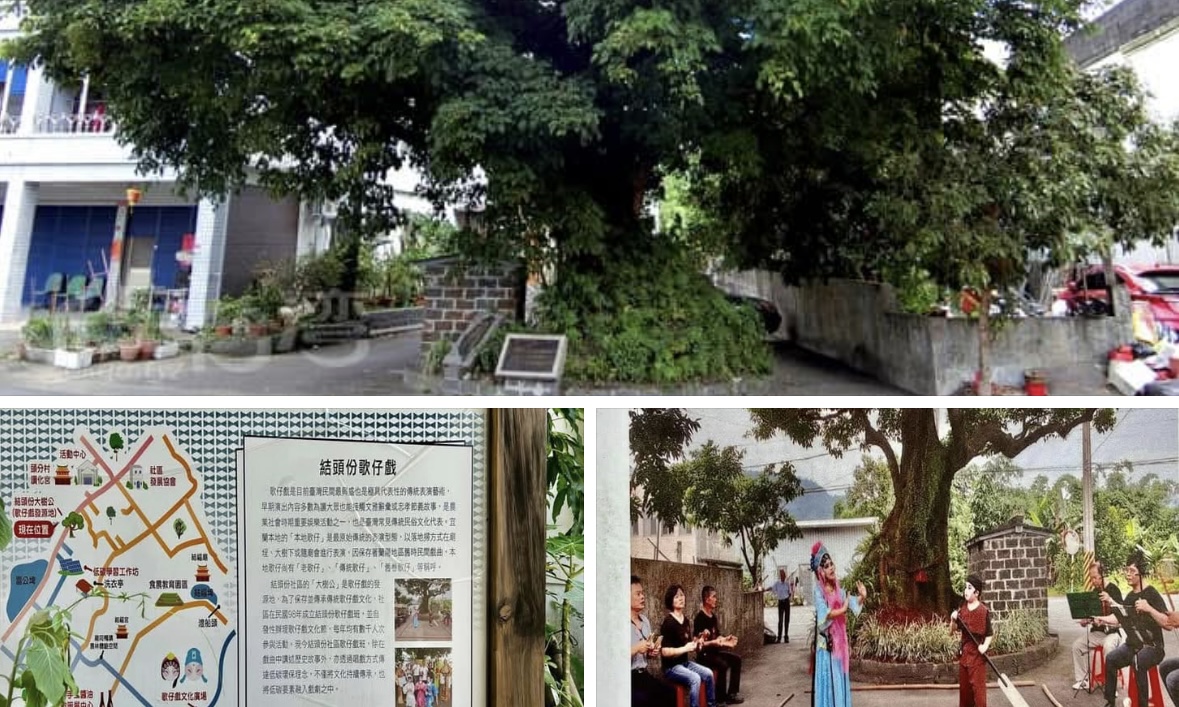

【聚傳媒左化鵬專欄】在宜蘭員山結頭份,有一棵古老的茄苳樹,枝繁葉茂,干雲敝日,它的樹幹盡是皺紋,樹根蒼老虬曲,沒有人知道它出生於猴年馬月,宜蘭人認為它已成了樹神,尊稱它為「大樹公」。

宜蘭縣政府指出,大樹下的周遭,是台灣歌仔戲的發源地。

在那還沒有電視、沒有舞台燈光的年代,每當夕陽西下,炊煙升起,鄉村的廟埕或大樹下,便響起了熟悉的嗩吶、月琴與殼仔弦聲。吸引人們搬來長凳、鋪上蓆子,挨挨擠擠的排排坐,聚精會神的看歌仔戲的野台戲。歌仔戲表演的多是忠孝節義的故事,七字調、都馬調、雜唸仔調,此起彼落,一曲曲唱出人生的悲歡離合。宜蘭人又稱歌仔戲為「老歌仔」、「傳統歌仔」、「舊巷歌仔」——那是他們血脈裡的聲音。

時光流轉,野台戲逐漸被現代娛樂取代,民國六十九年,中視與河洛歌仔戲團攜手合作,將傳統歌仔戲,搬進了攝影棚。名導播林獻彰是重要推手之一,他透過燈光音效、服裝布景,將歌仔戲注入了新生命。他知道我也愛戲曲,執導時總不忘邀我同賞。

那一段歲月,我觀賞了無數的歌仔戲。電視有「花田錯」、「啞女告狀」、「大漢中興」、「李世民夢遊記」、「闖堂救婿」等;台北社教館有「皇帝‧秀才‧乞丐」、「天鵝宴」、「殺豬狀元」、「鳳凰蛋」、「欽差大臣」等;而在國家劇院裡,我又看過「曲判記」。那時候,我的耳朵老是縈繞著殼仔弦、月琴、笛子交織出的旋律。

唯一讓我難以習慣的,是那一聲聲淒婉的哭調。河洛歌仔戲團團主劉鍾元告訴我:「無哭,不成歌仔戲。」原來,哭調正是歌仔戲的靈魂——有宜蘭哭、基隆哭、台南哭、彰化哭、艋舺哭,各地哭聲不同,卻都哭盡人世的悲苦與柔情。

台灣的歌仔戲名角甚多,如唐美雲、楊麗花、孫翠鳳、陳亞蘭、小鳳仙、葉青等,但說到哭調不能不提廖瓊枝。她是基隆人也是我心中最動人的歌仔戲伶。她的哭聲像是風中的琴音,一句句從心底掏出來。有人說她唱別人的悲劇,她卻說:「我不是唱別人,是唱自己。」

她的一生悲苦,卻因歌仔戲而找到歸屬。沒有學歷,卻用生命唱成博士;沒有倚靠,卻以歌聲撐起舞台。後來,她成為國立台灣戲曲學院的教授,用她的聲音,把老戲的魂傳給後輩。如今雖已退休,但每當我聽見那熟悉的哭腔,彷彿又見她立於戲台之上,眉眼含情,聲斷魂銷。

茄苳樹依舊在,風吹過時葉片沙沙作響,像是大樹公也在低吟那一段又一段的歌仔曲調。歲月或許會帶走舞台、燈光與人聲,但那棵樹下的故事,永遠不會散場。

作者為資深媒體人

●專欄文章,不代表J-Media 聚傳媒立場。