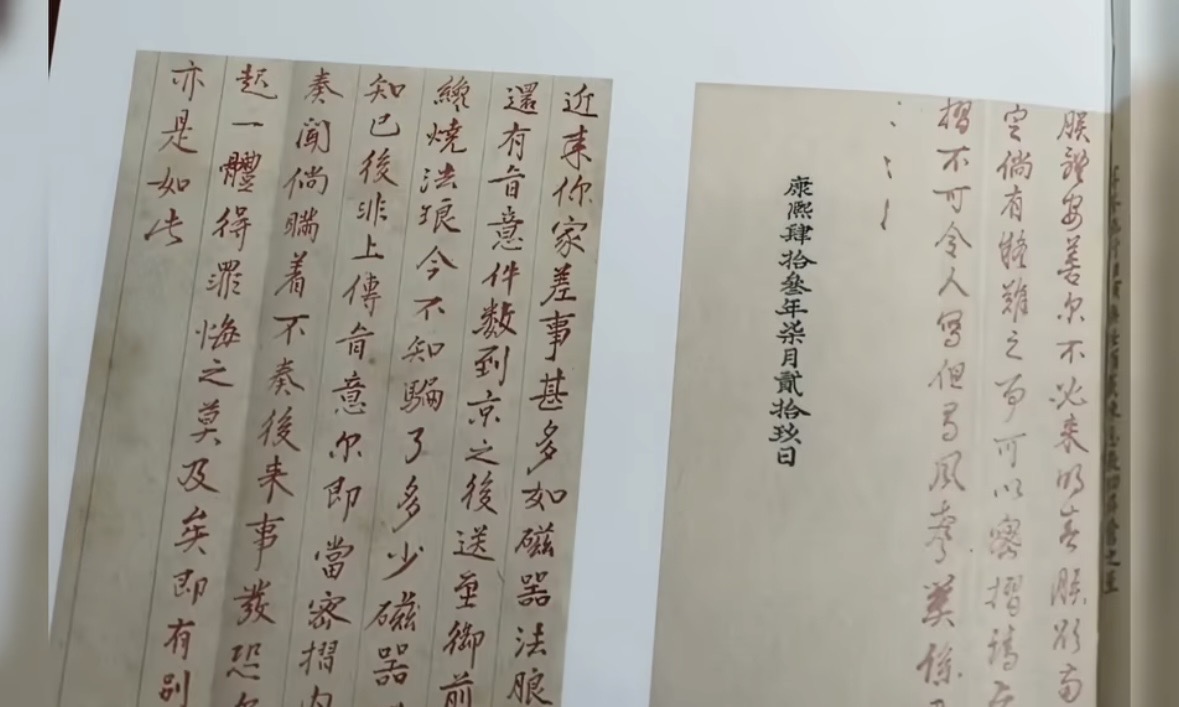

照片為作者提供

【聚傳媒張若彤專欄】也不知道什麼原因,最近出門,都會刻意繞經一條小路。

老家在忠貞眷村,小時候沒特別意識到,長大後才發覺家在平鎮、巷口左轉就秒進中壢、右轉就瞬移八德,這是妥妥的金三角三不管地帶。

很多人的「鄉下」可能是自己的中南部老家,而對童年的我來說,鄉下,就是「有很多稻田的地方」。沿著龍宮街到底,地勢斷崖式的下降,看似直通不能,只能從兩邊繞,偏偏就有一條小路可以直接下去。

很小的時候,大概十歲上下吧,想去遠一點(走路超過十分鐘)的地方玩,就會和家裡說「我要去『鄉下』」。從小路下去,景色就全變了,從侷促的平房眷舍、蜿蜒巷弄,瞬間變成一望無際的稻田、遠山。本地有豐沛的地下湧泉,終年不絕,日本時代的水產試業所就在附近,目前仍有好心地主將自家湧泉處提供公眾取水、浣衣、遊憩,就在小路下來不遠處。我小時候的水溝還可以,後來常見福壽螺的卵,路旁還常可見蛇或蛇的蛻皮。

童年的記憶已經十分模糊,依稀記得,有一次不知何年何月何日,有一群小朋友殺了一隻蛇,直條條地吊在樹上,大家就圍著那棵樹玩自己的,我經過也跟著圍觀,也分不清那恐怖的記憶是來自蛇還是來自大家殺戮的蠻不在乎。

另一個記憶是關於那條小路的,也是不知道哪一年的暑假,對,肯定是暑假,我玩得差不多了從「鄉下」要回家,一眾小鬼循著小路上坡,轉過髮夾彎,發現整條小路飛滿了紅蜻蜓。一些小孩就要抓,另一些則覺得應該有毒四處躲閃。長大以後,這份記憶已如夢似幻。

說到紅蜻蜓,我讀國中的時候,小虎隊正當紅,畢業典禮籌備的時候,我是畢業生致詞代表,恩師黃如瑩老師為了一件事和學校爭執了起來,本來我都已經準備好唱一首〈吾愛吾師(To Sir, with Love)〉,但學校希望我改唱小虎隊的〈紅蜻蜓〉,恩師說什麼也不肯,據說講到最後如果學校這樣堅持若彤就不借他們用了XD,最後我還是按照原定計劃,在典禮上獻唱了一首〈吾愛吾師〉。

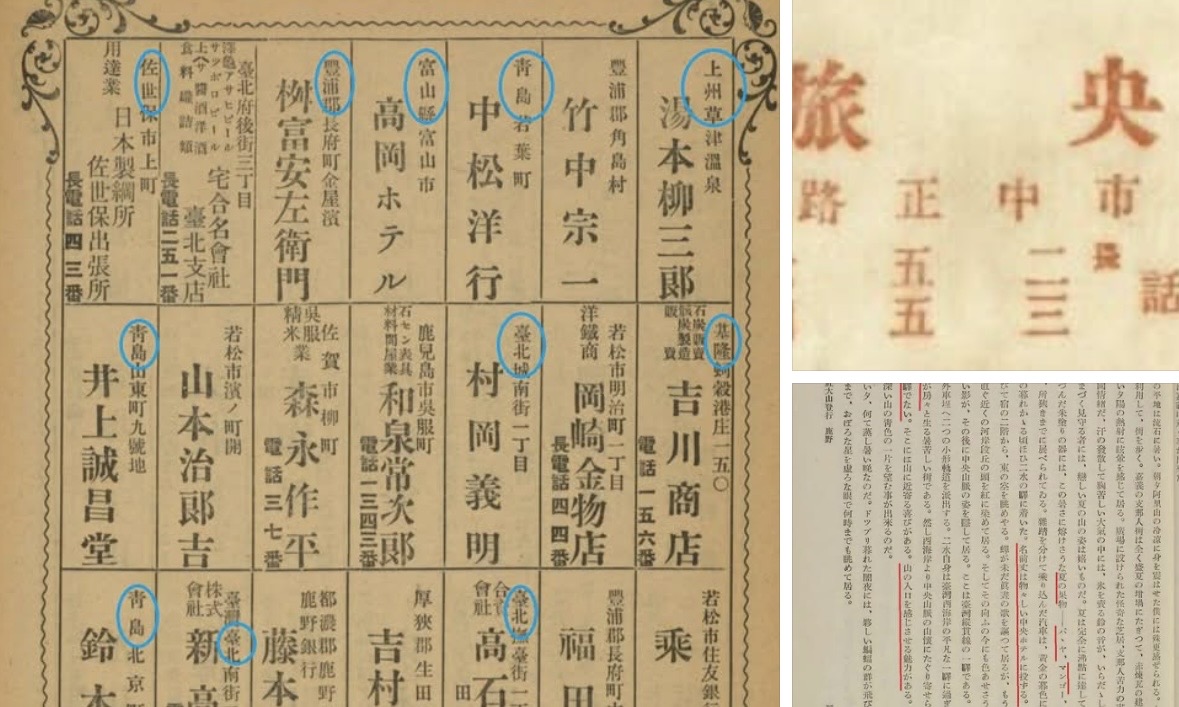

翻出國中畢業典禮老媽拍的照片,可見當年我的確有些「成(ㄘㄠˋ)熟(ㄌㄠˊ)」,我左手邊那位駝著背的女孩子,可是全校我覺得最有才氣、文章寫得最好的女同學,畢業典禮後再見她,已經是她讀臺大法律之後的事情。

照片最右側還帶到了我的同班同學,佩花的男孩子,後來成了土木工程師,東南亞趴趴造蓋捷運,多年後接受我的訪談,以自身經驗鼓勵我緬甸的學生。

喔!在他身後還有一位高高的男同學,現在幾乎每天都可以看到他發在臉書上、從髮香區(aka宅男體臭區)拍攝的職棒啦啦隊美照。

我到大學才開始學日文,也因此直到後來才知道,原來〈紅蜻蜓〉也是一首日語歌。

出於對音樂的敏感度,歌詞的第一句:「夕焼、小焼の、あかとんぼ」

(晚霞的紅蜻蜓)

在音樂上,一整樂句的重音落在了「あ」這個字上,但口語時的重音卻是落在「か」。我知道這現在對大家沒差,但我就是不相信那時候的人會不注意這種小細節。

果然在一次偶然的機會,我查閱了相關資料,才知道大正時期日語的「赤」,真的就讀成「Aka」,而不是現在習慣的「aKA」。

這種發現古人小心思的事情,可以讓我興奮一整天,從小就這樣,現在也一樣。

多年前在緬甸旅行,作客一華人家,看到從鄉下來此地幫傭的、只十歲左右的小妹妹,抱著比她更小的孩子,也是這家的小孩,

我幾乎是瞬間想起,這不就是〈紅蜻蜓〉所描寫的:

十五で、姐やは、

嫁にゆき、

お里の、たよりも、

たえはてた。

(十五歲的小姐姐出嫁了,從此絕了音訊)

這裡的「小姐姐」並不是真正的血親的姊姊,而就是主人家請來照顧小朋友的小朋友。

鄉下的小孩,可能因各種條件不足很難養大,送來大地方幫傭(其實也幫不了什麼),一種「我幫你照顧孩子,你的孩子幫我照顧我的孩子」的邏輯。

紅蜻蜓的作詞者三木露風,很小的時候被小姐姐背著到處跑。其實小姐姐也是孩子,做什麼、到哪裡玩也都帶著他,三木就在小姐姐的背後,看到了她採桑葚、看到紅蜻蜓。長大以後,這份記憶已如夢似幻。

前幾年一個偶然的機會,我在緬甸一間餐廳吃飯,居然遇到了前些年還在幫傭的「小姐姐」,當時「小姐姐」已經十六歲,她居然也還記得當年的我幫她照了照片,當下我就把照片找出來傳了給她。

聽餐廳老闆抱怨說,小女孩不好好做事,開始愛漂亮、夢想離開到遠方。

我聽了不禁大笑。

作者為《如是二二八》、《究竟二二八》作者

●專欄文章,不代表J-Media 聚傳媒立場。